Quelle: Wochenblatt für den Kreis und die Stadt Altena, Nr. 8, 21.02.1835

21 Webstühle in Wolle und 28 Gasthöfe . . .

Statistik von Stadt und Amt Plettenberg pro 1834:

Stadt 1535 Seelen, Amt 2177 Seelen, Summa 3712 Seelen. Darunter 3526 Evangelische,

158 Katholiken und 28 Juden.

Geboren 140, getraut 41, gestorben 110.

521 Wohnhäuser mit 288 Nebengebäuden

51 Fabrikgebäude etc.

6 Schulen mit 6 Lehrern und 724 schulbesuchenden Kindern.

Viehstand: Füllen und Pferde 126 Stück, Rindvieh 1473 Stück.

Gewerbe: 1 treibt Handlung, 2 Laden, 26 Krämer etc., 3 Sattler

mit 1 Gehülfen, 22 Schneider mit 1 Gehülfen, 3 Putzmacherinnen,

27 Zimmerleute mit 7 Gehülfen, 6 Tischler mit 2 Gehülfen, 2

Stellmacher, 2 Böttcher, 12 Drechsler, 3 Korbmacher, 8 Maurer

mit 1 Gehilfen, 34 Schuhmacher mit 4 Gehülfen, 10 Bäcker mit

1 Gehülfen, 4 Fleischer, 5 Gerber mit 5 Gehülfen, 1 Töpfer mit

2 Gehülfen, 3 Glaser, 1 Anstreicher, 13 Schmiede mit 3 Gehülfen,

14 Schlosser mit 2 Gehülfen, 1 Kupferschmied mit 1 Gehülfen,

2 Uhrmacher, 2 Ziegelbrenner, 66 Nadler mit 190 Gehülfen,

7 Mühlen mit 16 Gängen, 3 Oelmühlen, 4 Walkmühlen, 3 Lohmühlen,

2 Sägemühlen, 8 Papiermühlen, 42 Eisenhämmer, 21 Webstühle in

Wolle, 5 Webstühle in Leinen, 5 Strumpfwirker, 2 Tuchbereiter

mit 2 Gehülfen, 28 Gasthöfe und Schenken, 37 Knechte und 76

Mägde.

Weiter wird bemerkt, dass sich hier seit einem Jahr ein

Instrumentenmacher niedergelassen hat, der sich in Wien und

Paris ausbildete. Seine bisherigen Arbeiten, ein Flügel mit

Hammerschlag von oben, mehrere gewöhnliche Forte-Piano und

ein dreichöriges mit französischer Mechanik, beweisen es, dass

Herr C. H. Schulte für billiges Geld sehr schöne und dauerhafte

Instrumente liefert, von vorzüglichem Tone. Er verdient mit

vollem Recht empfohlen zu werden.

Bd. 5 der Stadtgeschichte 1997: 1835 - Einführung der Revidierten

Städteordnung im Dezember des Jahres in Plettenberg durch eine

Verordnung des Oberpräsidenten der Provinz Westfalen, Freiherr

von Vincke, nachdem sich vorher der Magistrat gegen und der Gemeinderat

für die Einführung ausgesprochen hatte, und es zu keiner Einigung

gekommen war. Die Einführung der Revidierten Städteordnung bedeutete

die erneute verwaltungsmäßige Trennung von Stadt und Amt sowie die

Einführung des städtischen Selbstverwaltungsprinzips. - J. Aubel

ist Bürgermeister von Plettenberg.

JUNI 1836

18. Juni 1836 Nachweisung der Brotpreise bei der Bäckerei zu Plettenberg, unter

Angabe der Güte des Brotes und der Reinlichkeit in den Bäckereien. (Die Preise werden

hier weggelassen.)

| Nr. | Name des Bäckers | Qualität | Reinlichkeit |

|---|

| 01 | Moritz Bettermann | ist gut | sehr gut |

| 02 | Karl Fischer | sehr gut | könnte besser sein |

| 03 | Friedrich König | gut | untadelhaft |

| 04 | Menschel (Jude ohne Vorname) | recht gut | mangelhaft |

| 05 | Wilhelm Schöttler | vorzüglich | musterhaft |

| 06 | Adam Schulte | mittelmäßig | gut |

| 07 | Peter Wilh. Tusch | mittelmäßig | gut |

| 08 | Friedrich Voß | gut | gut |

| 09 | Witwe Worth | mittelmäßig | gut |

| 10 | Heinr. Ostermann, Eiringhausen | gut | gut |

gez. Bürgermeister Abel

Quelle: Bd. 5 der Stadtgeschichte, Chronik der Stadt Plettenberg, S. 288

1839

Umbau des ehemaligen Rathauses für den katholischen Gottesdienst, da die

Bemühungen der Plettenberger Katholiken, die Böhler Kapelle mitzubenutzen,

fehlschlugen. Die neue Kirche wird am 11. August 1839 dem Hl. Laurentius

geweigt. - 4.456 Menschen leben auf dem Gebiet der heutigen Stadt Plettenberg.

Davon wohnen 1.539 Menschen in der damaligen Stadt Plettenberg, 2.369 im

Amt Plettenberg und 494 in der Gemeinde Ohle.

Quelle: Aufzeichnungen des Joh. Diedr. Ossenberg aus den Jahren 1840-1850,

in "Amtliche Bekanntmachungen" vom

06.03.1948, 10.03.1948, 13.03.1948 und 20.03.1948

1840

Wegen der trockenen Witterung in diesem Frühling ist an vielen Orten Feuer

in den Bergen entstanden, wo große Bergstrecken abgebrannt sind, nämlich

am 2. März ist ein großer Walddistrikt bei Plettenberg abgebrannt. Am 22.

November ist der Postillion von Altena bei Teindeln in der Lenne ertrunken.

Der Bau der chaussierten Straße Plettenberg - Eiringhausen wurde in Angriff

genommen und 1841 beendet.

Die Katholische Kirchengemeinde, die das alte Rathaus der Stadt angekauft

und zur Kirche umgebaut hat, erhält ihren ersten Pfarrer, den aus Bremen

kommenden Missionar J. P. Hachez.

Seit der Anstellung eines zweiten Lehrers in der Stadt bot das frühere zweite

Pfarrhaus nicht mehr ausreichend Raum, weshalb die Stadt das Stammhaus der

Familie des Bürgermeisters Homberg am Maiplatz für 2.750 Taler kaufte und

zur Schule umbauen ließ.

Bd. 5 der Stadtgeschichte 1997: 1840 - Abhaltung von katholischen Gottesdiensten

in der Kirche St. Laurentius, nachdem der Seminarpriester Heinrich Hachez die

Missionsstelle in Plettenberg angetreten hat. - Die Gemeinde Ohle stellt einen

Totengräber an. - Es gibt 88 Wohngebäude in der Gemeinde Ohle, in denen 544

Menschen leben.

1841

Der Winter war sehr streng und kalt. Die ältesten Leute versicherten, dass

sie noch nie eine strengere Kälte erlebt hätten. Am 14. Dezember war die

Lenne schon an vielen Stellen zugefroren. Am 14. und 15. Februar wurde durch

eine Eisflut das Eis wieder von der Lenne vertrieben. Die Eisgänge und

Wasserfluten haben großen Schaden angerichtet an Mühlenschlachten sowie an

den Walzen- und Hammerschlachten. So sind dem Rentrop zu Fischersverse 18

Schafe im Stall ersoffen. Im Sommer ist der Roggen auf den feldern ausgekeimt,

auch die Kartoffeln sind nicht gut eingekommen. Am 14. September holten

wir den letzten Hafer. Der teuerste Kartoffelpreis war 1 Scheffel zu 1 Taler.

Das siebenpfündige Brot wurde mit 5 Silbergroschen bezahlt. Friede war in

diesem Jahr in unserem Lande.

Gelegentlich einer Kirchenvisitation heißt es: "Die Gemeinde nimmt am

Gottesdienst fleißig teil, das Hl. Abendmahl wird in Ehren gehalten." In

diesem Jahr waren 5 Papiermühlen in Betrieb.

Bd. 5 der Stadtgeschichte 1997: 1841 - Leonhard Wiel ist bis 1865 Amtmann der

Landgemeinde Plettenberg. - Im Kirchspiel Plettenberg gibt es fünf Papiermühlen.

1842

Der Winter war gemäßigt, aber in der Nacht vom 16.-17. April hat es so stark

gefroren, dass am Morgen viele Fenster ganz zugefroren waren. Der Roggen

kostete 8-9 Taler das Malter.

In diesem Jahr hat der Chausseeneubau von Werdohl nach Rönkhausen seinen

Anfang genommen. Der Bau ist veranschlagt mit 32.753 Taler.

Ich habe noch nie ein Jahr erlebt, wo die Früchte so schlecht geraten

sind. Dieses Jahr war in unserem Lande Frieden.

Die Straße Plettenberg-Herscheid-Lüdenscheid wird in Angriff genommen und

bis 1845 fertiggestellt. Schon 1832 bestand zwischen Plettenberg und Herscheid

und Lüdenscheid eine Fahrpost. Aber es heißt darüber bei Schumacher in der

Chronik der Stadt- und Landgemeinde Lüdenscheid: "Wer diesen Karren in den

vielen Hohlstraßen durch Berg und Tal benutzte, kam gewöhnlich krank oder

heißhungrig an dem Ziel seiner Reise an."

In diesem Jahr ließ die lutherische Gemeinde Dach und Turm der Boeler Kapelle

gründlich erneuern. In diesem Zustand blieb die Kirche bis zum Umbau 1907.

Bd. 5 der Stadtgeschichte 1997: 1842 - Baubeginn der Straße von Lüdenscheid

über Herscheid nach Plettenberg. - Dach und Türme der Böhler Kapelle werden

gründlich erneuert.

1843

Am 6. August haben wir das tausendjährige Fest von Deutschlands Selbständigkeit

gefeiert. Dieses Fest ist durch ganz Deutschland gefeiert worden. Im Winter

und Frühjahr war große Not, denn die wenigen Früchte des Vorjahres waren

bald verzehrt. Die Futternot war an einzelnen Stellen so groß, dass man den

Tieren altes, durchgeräuchertes Stroh zum Futter vorwarf, ja, man hat sogar

die Strohdächer abgedeckt und mit dem Stroh die Tiere gefüttert. Ich habe das

Stroh von einem alten Bienenhaus auf der Häckselbank zum Futter verschnitten.

Mitten im Juli habe ich auf dem Felde Roggen geschnitten und für das Pferd

fertiggemacht.

Die Straße nach Rönkhausen ist mir zwei großen Walzen, welche mit 11 Pferden

bespannt waren, dicht gemacht worden. Friede war auch in diesem Jahr in

unserem Land.

Die Stadt Plettenberg zählte in diesem Jahr 1.669 Einwohner und 252 Häuser,

während die Landgemeinde 2.120 Einwohner aufwies.

Über das Plettenberger Schulwesen aus diesem Jahr urteilt der Plettenberger

Chronist Hölterhoff: ". . . dass die dortige Schule die gewöhnlichen

Anforderungen an eine Elementarschule nicht überrage." 1826 zeigte sich bei

einer Prüfung, dass die Kinder in allen 4 Bauerschaftsschulen der Gemeinde

nicht weit gefördert waren. Schuld daran trugen der unregelmäßige Schulbesuch

und die Sorgen der Lehrer, denen manche Familien das Schulgeld vorenthielten.

Dagegen rechneten die Kinder der Bremker Schule schon 1835 in dicken Tagebüchern

mit Hilfe der Gänsefeder sauber und richtig Aufgaben aus der Regeldetri mit

ganzen Zahlen, der Bruchrechnung und der Regeldetri mit Brüchen bis zu

schwierigen Fällen, und 1840 leisteten die Schüler des Lehrers Rentrop zu

Elsen Vorzügliches im Schönschreiben, in Geschäftsaufsätzen und in der

Anfertigung großartiger Kohlezeichnungen. Er erteilte nebenher auch Unterricht

im Klavier- und Flötespielen und bereitete junge Männer zum Eintritt in das

Seminar vor. Lehrer Rötelmann aus Ohle lehrte schon etwas vaterländische

Geschichte und Erdkunde, unter besonderer Berücksichtigung der Gemeinde Ohle,

und ließ Karten mit Wasserfarbe zeichnen.

Im Jahre 1843 waren in der Gemeinde Herscheid 48 Kleinschmiede in 19 Betrieben

vorhanden, die hauptsächlich Nägel, Schüppen, Pfannen, Ketten und Feilen

herstellten.

Bd. 5 der Stadtgeschichte 1997: 1843 - Bürgermeister Hollmann tritt offiziell

von seinem Amt zurück, führt jedoch die Amtsgeschäfte kommissarisch bis 1864

weiter. - Der Plettenberger Magistrat setzt sich aus finanziellen Gründen für

die Vereinigung von Stadt und Amt ein. - Peter Esselen, Stephan Lemmer und P.

Boeley betreiben Tuchfabriken in Plettenberg. D. W. Gregory, Hermann Bernhard

Wolf, Schmalenbach und Seißenschmidt besitzen neben ihrer Tuchfabrik auch eine

eigene Spinnerei. - Verleihung einer Fahne an die Schützengesellschaft durch

die Königin Elisabeth von Preußen, die am 24. Juli 1843 feierlich geweiht wird.

- 4.767 Menschen leben auf dem Gebiet der heutigen Stadt Plettenberg. Davon

wohnen 1.669 Menschen in der damaligen Stadt Plettenberg, 2.557 im Amt

Plettenberg und 541 in der Gemeinde Ohle.

1844

Dies war ein unfruchtbares Jahr. Am 7. September ist in Plettenberg dem Fritz

Hanebeck seine Papiermühle abgebrannt. Im April sind an der neuen

Lennechaussee die Barrierebäume gesetzt worden, einer zu Teindeln und

einer zu Pasel. Vom 1. Juni an fährt der zweispännige Postwagen

täglich zwischen Altena und Plettenberg.

In der Stadt gründete in diesem Jahr D. W. Schulte mit wenigen Arbeitern

die erste Stimmnägelfabrik, ein Erwerbszweig, der in Plettenberg

eine gewisse Bedeutung erlangen sollte, denn im Jahre 1857 waren

darin allein 96 Arbeiter und 1882 schon 150 Arbeiter beschäftigt.

Bd. 5 der Stadtgeschichte 1997: 1844 - P. Biermann ist Vorsteher der Gemeindevertretung

in Ohle. - Gründung der Stimmnagelfabrik D. W. Schulte. - Errichtung des

Ziegeleibetriebes Eckes am Grafweg. Die Herstellung von Ziegeln ist

Saisonarbeit, so dass die ARbeiter im Winter auf Nebenerwerb angewiesen

sind.

1845

Der Winter war so kalt, dass vielen Leuten die Kartoffeln im Keller

erfroren sind. In diesem Frühjahr war alles aufgezehrt, dem einen

fehlte dieses, dem andern das. Kartoffeln gab es in Westfalen wenig,

weil an denselben sich in diesem Sommer eine Krankheit zeigte, wodurch

sie sehr gelitten haben.

In diesem Jahr sind viele nach Amerika ausgewandert. Am Ende des Jahres

sprach man auch über den Bau einer Eisenbahn, die von Hagen nach

Siegen führen soll. Auch in diesem Jahr war Friede in unserem Lande.

Aus dem Jahre 1845 stammt ein Reisebericht des Reg.-Assessors Wohlers

über das damalige süderländische Gewerbe. Er zählt in seinem Bericht

über 20 größere Fabriken auf, von denen beispielsweise die Weiß- und

Schwarzblechfabrik von C. D. Piepenstock in Oege bei Hohenlimburg

bereits über 150 Arbeiter beschäftigt, während man in Plettenberg den

Anschluss an die neuen wirtschaftlichen Verhältnisse nur zögernd findet.

Bd. 5 der Stadtgeschichte 1997: 1845 - Fertigstellung der Straße von

Lüdenscheid über Herscheid nach Plettenberg. - Gründung einer Papierfabrik

durch Heinrich Wilhelm Kühne zur Erzeugung von Packpapier und Pappendeckeln,

in der 6 Arbeiter beschäftigt sind. - Karl Eduard Paffrath ist bis 1867

reformierter Prediger in Plettenberg.

1846

Mit der Kartoffelernte sah es in diesem Jahre wieder sehr schlecht aus,

die Mühlen konnten nicht mahlen, und die Fabriken standen still, denn

wegen der großen Trockenheit fehlte es an Wasser. Dieses Jahr zeitigte

viele Krankheiten, u. a. Scharlach und Nervenfieber. Fast in allen

Häusern lagen Kranke. Welche Bedeutung die ansteckenden Krankheiten

in diesem Zeiten hatten, mögen ein paar Zahlen zeigen: 1880 gab es in

Plettenberg 188 Todesfälle, darunter 54 an Masern. 1837 starben bei

insgesamt 150 Todesfällen 22 an Stickhusten und Masern. Im Jahre 1834

wurde hier zum ersten Male die Schutzpockenimpfung durchgeführt.

1846 begann H. B. Seißenschmidt mit 10 Arbeitern die Herstellung von

Holzschrauben, und 1859 wurde hier die erste Dampfmaschine in Betrieb

genommen.

Bd. 5 der Stadtgeschichte 1997: 1846 - Die Plettenberger Stadtverordneten

entscheiden sich am 23.11.1846 für den Hauptmann a. D. Heinrich von

Schachtmeyer als neuen Bürgermeister, der das Amt bis 1855 innehat. -

Gründung einer Fabrik für Eisenbahnoberbaustoffe und Waggonbeschlagteile

durch Hermann Bernhard Seissenschmidt.

1847

Anfangs Dezember war es noch so warm, dass wir das Vieh austreiben konnten.

Dieses Jahr war auch ein rechtes Not- und Hungerjahr. Überall war wenig

Verdienst, weil während der trockenen Witterung die Fabriken sehr schlecht

getrieben wurden. Dann mussten die Leute viel Geld zu Doktor und Apotheke

tragen. Also dieses Jahr war ein Jahr der Not, des Hungers, des Elends.

Man hörte auch, dass an vielen Stellen Räubereien und Diebereien vorgekommen

sind.

Es wäre noch schlimmer geworden, wenn nicht aus Rußland und Amerika viel

Korn geschickt worden wäre, sonst wären die Preise so hoch gestiegen wie

im Hungerjahr 1817.

Besonders im letzten Herbst sind aus unserer Gegend viele ausgewandert

nach Amerika.

Bei einem Brande im Amte Plettenberg betätigte sich auch die Bürgerschaft

der Stadt. In diesem Jahr gab es in Westfalen 24 Zeitungen, davon waren

9 national, 6 katholisch, 5 liberal und 4 parteilos.

Bd. 5 der Stadtgeschichte 1997: 1847 - Hauptmann Ernst Ludwig Schachtmeyer

ist bis 1855 Bürgermeister von Plettenberg. - Einreichung einer Beschwerdeschrift

beim Magistrat durch den evangelischen Pfarrer Karl Schirmer am 6. Februar 1847.

In ihr wird die Vereinigung von Stadt und Amt und die Annahme der Landgemeindeordnung

gefordert. 112 Plettenberger Bürger unterstützen die Beschwerde durch ihre

Unterschrift. Die Mehrheit der Plettenberger Stadtverordneten lehnt den Antrag

Schirmers ab, weil sie der Ansicht sind, dass die revidierte Städteordnung

die für Plettenberg sinnvollste Kommunalverfassung ist. - Umbau der städtischen

Tuchwalkemühle am Düppenhaus in eine Papierfabrik durch G. F. Gregory und D.

W. Boeley. - Gründung der Gesellschaft "Club" zur Pflege von Geselligkeit und

guter Unterhaltung im kleinen, bürgerlichen Kreis.

1848

Folgendes werde ich aus diesem merkwürdigen Jahr berichten: Die Kälte war

stark im Winter, und die Erde so hart gefroren, dass der Totengräber kaum

die vielen Gräber herstellen konnte, die erforderlich waren.

Aber dieses Jahr war ein fruchtbares Jahr. Es war eine Lust zuzusehen,

wenn man über die Felder ging.

Dieses Jahr war ein ereignisvolles Jahr und wird das Revolutionsjahr des

19. Jahrhunderts heißen. Im März entstanden auch in unserer Gegend Unruhen,

in Köln und Elberfeld, Solingen, in Hagen, Iserlohn, Attendorn, Altena

und Balve. In Plettenberg hatten sie gleichfalls eine Rebellion angestiftet,

wo sie dem Justizkommissarius Rauschenbusch an seinem gepachteten Hause

die Fenster einwerfen wollten. Sie haben aber das Zimmer seines Hausbesitzers

getroffen und haben an selbiger Stelle die Fenster entzweigeschlagen und

geworfen, und noch an mehreren Häusern der Stadt sind Fensterscheiben

zertrümmert worden.

Bei diesen verworrenen und unruhigen Zeiten lagen Handel und Wandel und

alle Fabriken still. In Altena hat man die Leute damit beschäftigt, Straßen

anzulegen. Es bildeten sich überall demokratische Vereine.

Bd. 5 der Stadtgeschichte 1997: 1848 - Eröffnung einer katholischen Schule

in Plettenberg.

1849

Noch im Monat Juli hat es Reif gegeben. Dieses Jahr war ein Jahr von

mittelmäßiger Fruchtbarkeit. Im Sommer und Herbst hat die Cholera in

den größeren Nachbarstädten gewütet.

Auch in unserer Gegend entstanden im Frühjahr wieder viele Unruhen. In

der Stadt Iserlohn haben sich die Anführer aus vielen Städten versammelt,

vor allem aus Hagen. Auch aus Plettenberg sind zwei Anführer nach Iserlohn

gegangen, wo einer die Plettenberger Stadttrommel mitgenommen hat, welche

er in der Stadt Neuenrade in Branntwein vertrunken hat und ohne Trommel

nach Iserlohn gegangen ist.

Die Vorgänge vom 17. Mai 1849 in Iserlohn sind bekannt. Drei Teilnehmer

aus Hagen, Dr. Grevel, Butz und Post, sind nach den Vereinigten Staaten

geflohen und haben dort eine neue Heimat gefunden. Bei der 25-jährigen

Gedenkfeier des Jahres 1849 am 15.06.1874 hat C. Butz aus Hagen in

Chikago ein Gedicht über die Vorgänge in Iserlohn, an denen er ja selbst

beteiligt war, vorgetragen.

1850

Das Jahr 1850 steht noch stark unter den Nachwirkungen des unruhigen

Vorjahres. Man meinte, es würde im Herbst zu einem blutigen Kampfe mit

den Mächten kommen, . . . und es war bei uns große Unruhe. Es ist aber

zu keinem Kampfe gekommen und am Schluss des Jahres meinte man, die

Streitigkeiten würden wieder beigelegt werden.

So weit die Aufzeichnungen des Joh. Diedrich Ossenberg.

Bd. 5 der Stadtgeschichte 1997: 1850 - Der Plettenberger Gemeinderat wird

erstmals nach dem neuen Dreiklassenwahlrecht gewählt, bei dem das gemeindliche

Steueraufkommen der Wähler die Grundlage des Wahlrechts bildet. - Gründung

der Fabrik der Gebrüder Wagner beim Köbbinghauser Hammer, die Bau- und

Möbelbeschlagteile herstellen.

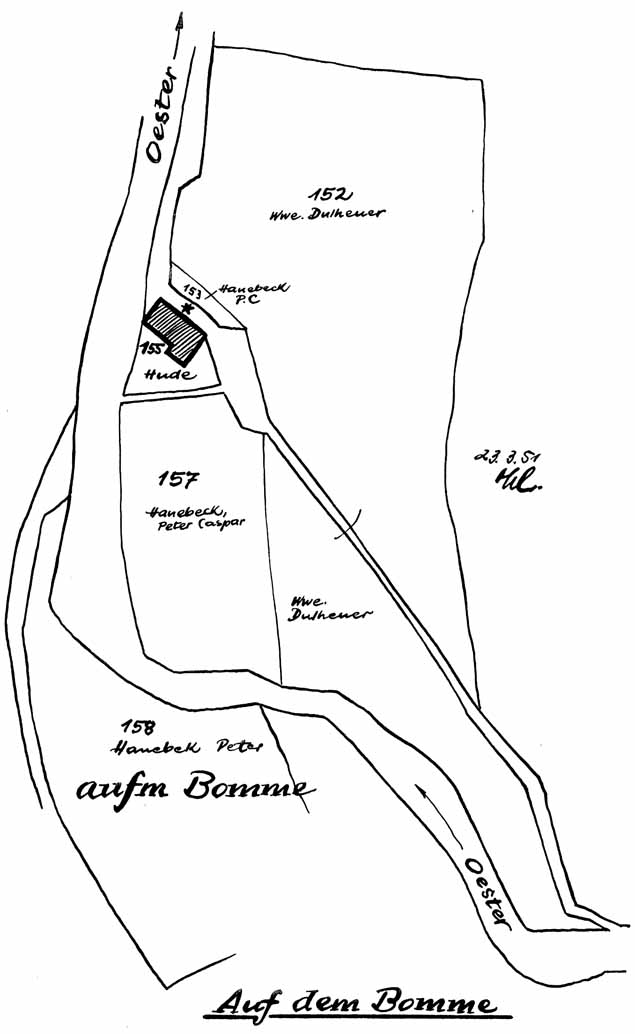

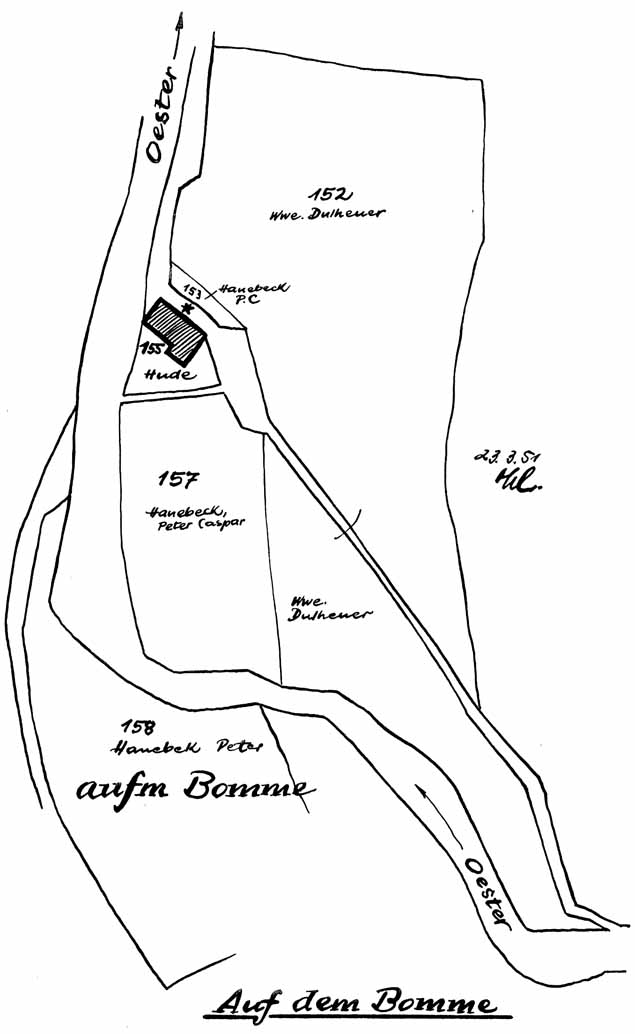

1851

Einführung der neuen preußischen Gemeindeordnung, der westfälischen Städteordnung,

am 6. Februar 1851 in Plettenberg, die die revidierte Städteordnung von 1831

ablöst. - Vereinigung der lutherischen und der reformierten Gemeinde in Plettenberg.

1852

4.743 Menschen wohnen auf dem Gebiet der heutigen Stadt Plettenberg. Davon leben

1.691 Menschen in der damaligen Stadt Plettenberg, 2.497 im Amt Plettenberg

und 555 in der Gemeinde Ohle.

1853

Oeffentlicher Anzeiger als Beilage zum 43. Stücke des Amtsblattes, Arnsberg, den 22. October 1853.

S. 884: B.I. Nr. 2894. Anlegung einer Lohgerberei zu Plettenberg.

Der Lohgerber Wilhelm Brandhoff zu Plettenberg beabsichtigt, auf seinem Garten

Flur 9. Nro. 382 am Umlauf, eine Gerberei anzulegen.

Diejenigen, welche gegen dieses Vorhaben in polizeilicher Beziehung gegründete

Einwendungen zu machen haben, müssen solche innerhalb vier Wochen bei dem

Bürgermeister daselbst, wo auch die Zeichnung zur Ansicht offen liegt,

anzubringen.

Plettenberg, den 17. October 1853 - Der Bürgermeister.

Bd. 5 Plettenberger Stadtgeschichte, S. 290 - 1853: Bürgermeister von Schachtmeyer

erläßt eine 44 Paragraphen umfassende Straßenordnung für die Stadt Plettenberg. -

Vereinigung der beiden evangelischen Schulen in Plettenberg.

1854

Gründung der Sparkasse in Plettenberg am 24. Juli 1854.

1855

Es sind nur noch zwei Sensenschmieden in Arbeit, deren Stilllegung Anfang

der 1870er Jahre erfolgt. - Stürme und Überflutungen richten in Plettenberg

große Schäden an. - 4.704 Menschen leben auf dem Gebiet der heutigen Stadt

Plettenberg. Davon wohnen 1.695 Menschen in der damaligen Stadt Plettenberg,

2.443 im Amt Plettenberg und 566 in der Gemeinde Ohle.

August 1882

Altenaer Kreisblatt Nr. 62 vom 5. August 1882, 49. Jahrgang

Totenköpfe über Totenköpfe!

Ohle. 31. Juli 1882. Heute begann man mit einer schon länger beabsichtigten

und dringend nötigen Reparatur an der hiesigen Kirche und Sacristei. Besonders im

letzteren Raum mußte man, des schon seit vielen Jahren empfundenen ekelhaften

Modergeruchs wegen, gründliche Erneuerung schaffen, und wollte zunächst einen neuen Fußboden legen. Kaum hatte man eins der uralten Beschußbretter aufgebrochen

- da, was sah man im schaurigen Halbdunkel des darüber befindlichen Gewölbes!

Totenköpfe über Totenköpfe! 25 Stück schon auf den ersten Blick, den einen über dem

andern, neben dem andern.

Quelle: Bd. 5 der Stadtgeschichte, Chronik der Stadt Plettenberg, S. 296

1886

Otto Vorwerck ist bis 1906 Amtmann der Landgemeinde Plettenberg. - Gründung

der Metallwarenfabrik Wilhelm Schade am 1. Oktober 1886, die Hut- und

Mantelhaken herstellt. - Karl Hawerkamp wird Pfarrer in Ohle.

1887

Der Aufbau einer Wasserversorgung für Plettenberg wird am 14. Juni 1887

vom Magistrat beschlossen. Die Bewohner versorgten sich vorher aus

Brunnen, die sich in ihren Häusern befanden, mit Wasser. - Betriebaufnahme

der "Kreis Altenaer Schmalspur-Eisenbahn-Actiengesellschaft" am 1. Oktober 1887.

Die Betriebslänge der drei Bahnstrecken von Altena nach Lüdenscheid, von

Werdohl nach Augustenthal und von Halver nach Schalksmühle beträgt 38 km.

Das Aktienkapital befindet sich in den Händen des Preußischen Staates, der

Landgemeinde Lüdenscheid, der Gemeinde Halver und einzelner Personen. -

Gründung einer Heu- und Düngegabelfabrik durch F. Groote an der Ziegelstraße

und durch Robert und Hermann Plate auf dem Bruch bei Holthausen.

1888

Inbetriebnahme der städtischen Wasserversorgung, an die noch nicht alle

Plettenberger Bürger angeschlossen sind, mit natürlichem Zufluss ohne

Pumpwerk am 1. Juli 1888. 276 Hausbesitzer wollen sich an das zentrale

Leitungsnetz anschließen lassen, während 151 Hausbesitzer den Anschluss

ablehnen. - Auflösung der höheren Mädchenschule wegen zu geringer

Schülerzahlen. - Gründung des Männergesangvereins Bremcke. - Gründung des

Turnvereins Westfalia Holthausen.

1889

Errichtung eines Walzwerkes in Ohle durch die Fabrikanten Kölsche, Dieckerhoff

und Achenbach. - Eduard Ebbinghaus ist bis 1917 evangelischer Pfarrer in

Plettenberg.