|

Quelle: Süderländer Tageblatt vom 09.04.2012

SS-Anwalt Helmut Pfeiffer: In der

Das Buch von Susanne Krejsa begibt sich buchstäblich auf Spurensuche nach

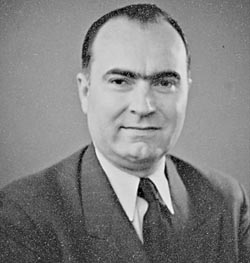

dem "wahren" Helmut Pfeiffer. Helmut Pfeiffer (1907-1945) aus Eiringhausen machte

eine steile Karriere in der NSDAP, fiel aber gegen Ende des Zweiten Weltkrieges

bei den NS-Spitzen in Ungnade. Er soll mehreren verfolgten Juden das Leben gerettet

haben. Quelle: Deutsches Bundesarchiv

Von Jonas Mueller-Töwe

PLETTENBERG. Das Buch über den Eiringhauser SS-Mann Helmut Pfeiffer ist

erschienen: "Spurensuche - Der SS-Anwalt und Judenretter Helmut Pfeiffer" heißt

es. Seit etwa sechs Wochen liegt eines der ersten Exemplare auf meinem Schreibtisch,

es ist gelesen, zahlreiche bunte Klebezettelchen ragen zwischen den Seiten hervor.

Auf manche habe ich Notizen gekritzelt. Eigentlich ist alles bereit für die Rezension.

Trotzdem fällt sie mir nicht ganz leicht.

Erste Recherche über die Heimatzeitung

Über einige Monate beschäftigten uns die Recherchen der Autorin. Mehrere Artikel

erschienen. Gelegentlich ließ sich etwas für das Buch verwerten - auch Dank zahlreicher

Hinweise von Lesern. Nun, da das Ergebnis der Recherchen in Buchform vorliegt, fällt

es schwer ein distanziertes Urteil darüber zu fällen. Vor allem, da Krejsa schon im

Anfangskapitel ein sehr großes Fass aufmacht: "Nicht einmal zu Hause [in] Eiringhausen

weiß man von seinen Heldentaten." Konkret: von seinen Bemühungen um mehrere jüdische

Familien, seinen Bemühungen um internierte dänische Polizisten, seiner gescheiterten

Flucht gemeinsam mit polnischen Juden. Doch war Helmut Pfeiffer, der SS-Mann, wirklich

ein Held? Und was ist das überhaupt?

Krejsa beschreibt den Aufstieg des Mannes sehr detailliert: Nach seinem Jurastudium

in Köln geht er nach Berlin, pflegt Kontakt zum umstrittenen Plettenberger Staatsrechtler

Carl Schmitt. Schon in Köln im Jahr 1927 hat er in NSDAP-Kreisen verkehrt und sich für

die Partei engagiert, unter anderem als Rechtsberater. 1931 tritt er schließlich bei

und wird 1932 Gauabteilungsleiter des Bundes Deutscher Juristen. Gründer und Präsident

ist Hans Frank, der spätere "Schlächter von Polen". In seinem Fahrwasser wird Helmut

Pfeiffer der Aufstieg ins Reichsicherheitshauptamt in Berlin gelingen. Dort wird der

industrielle Massenmord geplant, vorbereitet und umgesetzt. Doch zuvor widmet sich

Pfeiffer gemeinsam mit Frank im Bund Deutscher Juristen und später als Generalsekretär

in der Internationalen Rechtskammer der politischen Umsetzung der Schmittschen Theorie.

Im Fahrwasser von Hans Frank

Schließlich wird Pfeiffer 1938 SS-Mitglied. Ein Empfehlungsschreiben erhält er von Hans

Krüger, dem späteren SS- und Polizeiführer im Generalgouvernement, dem besetzten Polen.

Ein Jahr später, nach dem Überfall auf Polen, folgt Pfeiffer seinem Vorgesetzten dorthin.

Frank wird Generalgouverneur, Pfeiffer wird Leiter der Wirtschaftsabteilung mit Sitz in

Berlin. Das bedeutet: Er ist maßgeblich an der Ausplünderung Polens und der Arisierung

der dortigen jüdischen Betriebe beteiligt. Als enger Vertrauter Franks muss er von Beginn

an über den Massenmord informiert gewesen sein. Auf Distanz lässt ihn das nicht rücken.

Im Gegenteil: Seine Karriere schreitet voran. 1941 wird er Mitarbeiter im

Reichssicherheitshautpamt, der zentralen Stelle des nationalsozialistischen Terrors. Von

dort aus werden europaweit Juden gejagt. Täglich gehen Abschlussberichte ein. Als sein

Ziehvater Frank 1942 ins Abseits gerät und vor der Ablösung steht, dient sich Pfeiffer

Justizminister Thierack an. Er ist Urheber der Aktion "Vernichtung durch Arbeit" und

liefert sich ebenso wie Himmler ein zähes Kompetenzgerangel mit Frank. Doch Frank bleibt

im Amt und Pfeiffer unterstützt ihn wieder.

Allerdings macht er sich auch Feinde innerhalb der Partei und des NS-Staats. So verklagt

er 1942 oder 1943 die Gestapo, weil sie den Besitz eines Nichtariers in Polen konfisziert

hat. Das kann im Dienste Franks geschehen sein, der sich vor allem bei der Plünderung der

Kunstschätze ein Wettrennen mit Hermann Göring lieferte. Anfang 1944 wird Pfeiffers

Wehrdienst-Freistellung gestrichen. Von da an tut er alles, um seine Einziehung zu einer

Bewährungseinheit zu verhindern, da dies einem Todesurteil gleichkommt. In der Einheit

werden Unerwünschte gebündelt; sie gelten als Kanonenfutter.

1945: Fluchtversuch nach Schweden

Allein diesen Werdegang zu verfolgen, macht das Buch von Susanne Krejsa spannend zu lesen.

Schwieriger wird es, wenn die Sprache auf die belegbaren Rettungsaktionen kommt. Da wäre

zum einen das Bemühen um die jüdische Familie Silten: Unbestritten ist, dass Pfeiffer

trotz Verbots versuchte, seine Beziehungen spielen zu lassen, um die Deportation und

Ermordung der Familie Silten zu verhindern. Allerdings erhielt er dafür 75 000 Reichsmark

von seinem Auftraggeber, dem Industriellen Heinrich Dräger. Unklar ist, ob für

Bestechungsgelder oder als Entlohnung. Tatsächlich aber überlebt der Großteil der Familie

aufgrund der juristischen Tricksereien.

Ebenfalls auf Initiative Drägers versucht Pfeiffer selbiges für die Familie Kozower umsonst:

die Familie wird in Theresienstadt ermordet. Auf Initiative eines dänischen Juristenkollegen

setzt sich Pfeiffer dann auch für den jüdischen Textilhändler Levysohn sowie für internierte

dänische Polizisten ein. Im ersten Fall ohne Erfolg, doch die dänischen Polizisten werden

tatsächlich nicht in die deutschen Konzentrationslager deportiert.

Eine sehr dünne Quellenlage

Abschließend ist es jedoch unmöglich zu sagen, ob Pfeiffer schlicht bestechlich war und

sich deshalb bei noch fanatischeren Antisemiten unbeliebt machte. Oder hat er tatsächlich

eine innere Wandlung durchlaufen? Dass er mit dem gut organisierten dänischen Widerstand

paktierte, wie Krejsa an der ein oder anderen Stelle mutmaßt, erscheint unwahrscheinlich.

Ein Historiker, den die Autorin ebenfalls zu Wort kommen lässt, gibt zu bedenken, dass in

diesem Fall eine Flucht nach Schweden so kurz vor Kriegsende nicht notwendig gewesen wäre.

Schon gar nicht für die Juden, die in Dänemark relativ sicher waren. Einen klaren Schluss

lässt das tatsächlich Belegbare einfach nicht zu.

Aber gerade das macht auch die Stärke des bewusst sehr subjektiv gehaltenen Buches aus:

Krejsa nimmt ihre Leser mit auf eine Spurensuche, recherchiert, spekuliert, wird von

Ergebnissen enttäuscht und überrascht, lässt andere Meinungen zu. Das ist spannend und

funktioniert über weite Strecken des Buches sehr gut. Wäre das wissenschaftlich schwammige

und mit Sicherheit zu diskutierende Kapitel über Heldentum zu Beginn nicht: Es wäre ein

noch besseres Buch.

Susanne Krejsa, "Spurensuche - Der SS-Anwalt und Judenretter, Helmut Pfeiffer",

Vergangenheitsverlag, Berlin 2011, 18,90 Euro

|