|

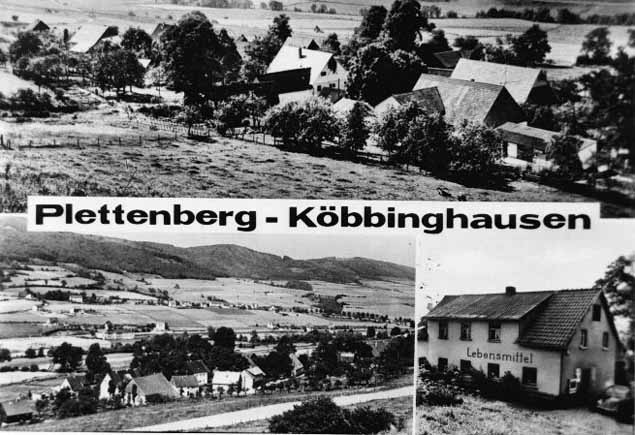

"Die Krone des Amtes Plettenberg"

Eine kleine Ortschronik des Bergbauerndorfes

VORWORT

Die Dorfgemeinschaft initiierte diese kleine Chronik. Sie ist allen gewesenen,

jetzigen und künftigen Bürgern des Ortsteiles gewidmet und soll stolz machen

auf die jahrhundertealte Geschichte, erinnern an freie Köbbinghauser Bürger,

die in landschaftlich hervorragender Lage mit Blick auf das Elsetal ihre Häuser

errichteten und ihr täglich Brot verdienten.

Einst nannte man Köbbinghausen »Die Krone des Amtes Plettenberg«. In einer Zeit

fallender Grenzen und eines vereinten Europas ist Köbbinghausen heute ein

Edelstein in der Krone des Wappens der Stadt Plettenberg, seine Bürger sind der

Tradition verpflichtet, aber auch weltoffen und Neuem gegenüber aufgeschlossen.

Möge aus dem Wissen über die Geschichte des Ortes das Verständnis für die Gegenwart

und das Vertrauen in die Zukunft wachsen.

Horst Hassel

September 1992

PS: Diese Chronik wurde ergänzt im: Dezember 1993, März 1996

»Theodor oppme Kampe de Kubbinchusen«

Die Geschichte des Ortes Köbbinghausen beginnt vermutlich zur Zeit der Franken, also

zwischen 300 und 700 n. Chr.. Zwar sind aus dieser Zeit keine Urkunden bekannt, doch

allein die Endung des Namens auf »inghausen« läßt durch Vergleich mit anderen

Orten mit dieser Endung auf ein hohes Alter der Ortschaft schließen. Namensgeber

wird eine Familie Kubbinchusen gewesen sein.

Die erste urkundliche Erwähnung der Bauerschaft Köbbinghausen findet sich in

einer Fehde-Schadensliste nach 1481. Der allererste Erwähnung des Namens

»Kubbinchusen« findet sich aber schon deutlich früher: im Jahre 1405. Damals

wurde ein »Theodor oppme Kampe de Kubbinchusen« als Nutznießer eines Hofes zu

Frehlinghausen erwähnt.

Freiheit, heute eines der höchsten Güter, ist den Köbbinghauser

Bürgern nichts Unbekanntes. Die Köbbinghauser Güter heben sich dadurch

von den Gütern anderer Ortschaften ab, daß sie schon im 15. Jahrhundert

»Freigüter« waren, also Besitz der Köbbinghauser Bauern waren.

Im Laufe der Geschichte haben Köbbinghauser Bürger immer wieder eine wichtige

Rolle als Vermittler bei Streitigkeiten zwischen abhängigen Bauern des Amtes und

der Stadt Plettenberg und ihren adligen Herren übernommen. Engagiert waren sie

im Kirchenvorstand, spielten auch bei der Einführung der Reformation eine

fördernde Rolle.

Aus der ausschließlich landwirtschaftlich strukturierten ehemaligen Bergbauernschaft ist inzwischen - den Wandel aufzuhalten war weder möglich noch zeitgemäß - eine Ortschaft mit verschiedensten Strukturen wie Wohnen, Arbeiten, Urlaub verleben, Landwirtschaft, Warenproduktion, Pferdezucht usw. geworden. Eines aber hat sich erhalten: die Kleinteiligkeit, die dörfliche Struktur. Hier wurde keine Neubausiedlungen erschlossen, keine Umgehungsstraße gebaut, keine zerstörende oder verfälschende Dorfsanierung durchgeführt.

Wiederbelebt wurde am 2. Juli 1990 die Dorfgemeinschaft wie sie früher traditionell

als »Notnachbarschaft« bestand. Seither ist der Kontakt zwischen den alteingesessenen und

den neuen Bürgern des Dorfes gewachsen, wurden die teilweise schon zerrissenen

sozialen Bindungen neu geknüpft. Dabei sind die Köbbinghauser Bürger

stolz, daß dies ohne Einfluß von außen, also von innen heraus geschah

und auch weiterhin geschehen soll. Nach der Familie soll die Dorfgemeinschaft das

nächstgrößere Band sein, das die Menschen verbindet. Die Beteiligung

am Wettbewerb »Unser Dorf soll schöner werden« ist hier wie ein buntes Band, das

zu den vielen geknüpften Bändern hinzukommt und den Zusammenhalt fördert.

(vorgetragen vom 1. Vorsitzenden der Dorfgemeinschaft Köbbinghausen, Volker Bischof,

beim Besuch der Bewertungskommission im September 1992 »Unser Dorf soll schöner werden)

Gibt es eine Familie

Woher hat der Ort Köbbinghausen seinen Namen? Eine Antwort auf

diese Frage wurde bis heute noch nicht gefunden. Versuchen wir dennoch, dem Ursprung der

Siedlung auf die Spur zu kommen. Das gelingt zunächst bei einem Vergleich mit Ortsteilen

gleicher Namensendung.

Auf dem Gebiet der Stadt Plettenberg liegen acht Orte, deren Namen mit »inghausen« enden:

Köbbinghausen, Frehlinghausen, Dingeringhausen, Grimminghausen, Hilfringhausen,

Brüninghausen, Eiringhausen, Böddinghausen. Die Orte mit »inghausen« sind

größtenteils Familien-Gründungen und deshalb Dörfer und Weiler.

Demnach stammen die Bezeichnungen mit »inghausen« am Ende alle von Familiennamen ab.

Besonders leicht nachzuvollziehen ist dies bei Eiringhausen. Hier gab es schon - oder

sagen wir besser noch - eine Familie mit Namen »Eyrynckhusen«. Ein Familienname

»Kubbinckhusen« ist bis heute nicht überliefert. Der Name und die Person des

Gründers der Ortschaft Köbbinghausen liegen also im Dunkeln. Auf jeden Fall

kann auf ein hohes Alter der Ortschaft geschlossen werden.

Dienstmannen eines Ritters

Eine weitere Deutung des Ortsnamens Köbbinghausen können wir nach Dr. Friedrich Wilhelm Grimme (Das Sauerland und seine Bewohner, 1928, Sauerland-Verlag Iserlohn) vornehmen. Grimme schreibt u. a.: "Von Ortsnamen, die mit dem einfachen »hausen« enden, wimmelt das Sauerland wie die Provinz Sachsen von solchen auf »leben«. Aber »inghausen«? Ich verfolge diese Spur ruhrabwärts: wiederum im oberen Ruhrgebiete und zu beiden Seiten eine Menge von »inghausen«, doch unterhalb Meschede mehr und mehr aufhörend oder nur sporadisch auftretend, im Lennetale ganz fehlend. Doch was nun weiter? Daß die Spitze des Wortes vor dem »inghausen« allemal ein altdeutscher Rittername ist. Die Silbe »ing« an einen Namen oder auch an ein anderes Wort gehängt, bezeichnet ein Abhängigkeits, ein Hörigkeits- oder Zugehörigkeitsverhältnis. So ist ein »Bischoping«, »Bisping« der Dienstmann eines Bischofs, ein »Abding« der Untergebene eines Abtes, ein »Weding« ein zum Weihtum - »wede« - Gehörender. Geradeso waren die Dudinge, Tietmaringe, Wiemaringe, Wolmaringe, Wiggeringe, Helmaringe usw. die Hörigen, die Dienstmannen eines Ritters oder altsächsischen Freisassen namens Dudo, Tietmar (Ditmar, Dettmar, Theodemar), Wiemar, Wolmar (Woldemar, Volmar, Volmer), Wigger, Helmar usw.. Und diese Hörigen oder Dienstmannen siedelten sich an, bauten sich ihr Haus (ihr »hausen«) um den Haupthof, die »curtis« ihres Herrn, und ein Düdinghausen, Tietmaringhausen, Wiemeringhausen, Wiggeringhausen, Helmeringhausen etc. war fertig. Folgt man dem »Familienkundlichen Wörterbuch« von Fritz Verdenhalven (2. Auflage, Verlag Degener & Co, Neustadt an der Aisch, 1969), dann könnte Köbbinghausen seinen Namen auch auf den Begriff »Köbler« - Kleinbauer - zurückführen. Da dieser Ausdruck aber überwiegend nur im süddeutschen Raum verwendet wurde, ist diese Deutung wenig wahrscheinlich. Die Ortsnamen mit »ing« bezeichnet P. D. Frommann (Geschichte der Stadt Plettenberg, 1927) als altfränkisch. Aus den vielen fränkischen Flur- und Ortsnamen mit »ing« und »scheid« in unserer Heimat ergebe sich, daß unsere Gegend von Franken besiedelt und bewohnt worden ist. Anders als bei Frommann findet Dr. Horst Wientzek (in »600 Jahre Stadt Plettenberg«, 1994) den Ursprung der Ortsnamen mit der Endung »inghausen« in sächsischen Siedlungen. Hierzu ein kleiner Rückblick in die Geschichte unserer Vorfahren: Bis zum Jahre 8 v. Chr. wohnten zwischen Lippe und Sieg die »Sugambrer«. Im letzten Jahrzehnt vor Christi Geburt ist es dann in unserer Gegend zu einer regelrechten Völkerwanderung gekommen. Im Jahre 12 v. Chr. gelang es Tiberius, rd. 40000 Sugambrer zwischen Rhein und Maas anzusiedeln. In die durch die Auswanderung entvölkerten heimischen Gegenden rückten »Marsen« und »Brukterer« ein. Am Ende des ersten christlichen Jahrhunderts hatten die »Angrivarier« (später Engern genannt) ihr Gebiet bis in das Sauerland ausgedehnt. Eine mit ihnen verwandte Völkerschaft, die »Ampsivarier«, soll sich an Lenne und Volme niedergelassen haben. Alle diese Völkerschaften und noch einige andere faßte man seit der Mitte des 3. Jahrhunderts in dem Stammesnamen »FRANKEN« zusammen. Weil die Römer in der Zeit zwischen 100 und 350 n. Chr. die Rheingrenze durch Kastelle und Heere stark befestigten, wurden die Franken zur Seßhaftigkeit, Urbarmachung und Nutzung des Bodens gezwungen. (aus »Beiträge zur Geschichte Plettenbergs« von P. D. Frommann, 1953, S. 4 u. 6). Die Sachsen kommen

Um 693 drangen dann die Sachsen aus ihrer Heimat nördlich der Elbmündung über

die Lippe und über die Briloner Hochfläche in das westliche Sauerland vor

(M. Sönnecken, Heimatchronik des Kreises Lüdenscheid, 1971, S. 28) und

gewannen die Herrschaft über die (Ost-) Franken. Als befestigtes Heerlager

der Sachsen gilt die »Hünenburg« auf dem 375 m hohen Sundern bei Ohle.

Die zur Verteidigung der Hünenburg erfordliche Heerbann-Pflicht und die

ordnungsgemäße Nutzung der Marken machte eine gewisse Verwaltung und

Verwaltungsbezirke notwendig. Weil auch die Bauernschaft Köbbinghausen im

Jauberge mitberechtigt war, so darf man wohl annehmen, daß außer der Gemeinde

Ohle auch die ehemaligen Bauernschaften Eiringhausen, Böddinghausen, Plettenberg,

Holthausen, Bremcke und Köbbinghausen zu diesem Verwaltungsbezirk gehört

haben (ebenda. Frommann, 1953, S. 7).

Karl der Große übernahm dann im Zuge der Sachsenkriege die Herrschaft über

die Franken und gliederte sie in sein Reich ein. Den inneren Aufbau des Landes

organisierte Karl der Große nach fränkischem Vorbild. Er schuf kleine

Verwaltungsbezirke, die Grafschaften. Die Bauernschaft Köbbinghausen gehörte

zur Grafschaft Mark, deren nördlicher Teil »Hellweg« und deren südlicher

Teil »Süderland« genannt wurde.

Köbbinghausen - eine Siedlung aus den acht Höfen (1486) Hans Koninck, Hans

in dem Kamp, Peter to Mettenhus, Pauwes, Mertyn to Kobbinckhusen, Hans ter

Schuren, Hans Hoistatt und Lecks - scheint die Hauptsiedlung des Elsetales

gewesen zu sein. Bereits 1486 sind diese Güter im »Schatboik in Mark« aufgeführt.

Sie sind außerdem auf Grund ihrer Steuereinschätzung als die ertragreichsten

des ganzen ehemaligen Amtes Plettenberg zu erkennen.

So erklärt sich auch die Tatsache, daß bei den vielen vorgekommenen Streitigkeiten

der Amtseingesessenen mit ihrem Drosten die Köbbinghauser meist die Sprecher

bzw. Beauftragten waren, da sie zum Hause Schwarzenberg und den mit diesem

versippten anderen adligen Häusern nicht in Abhängigkeit standen.

Die Köbbinghauser Güter waren um 1700: Schürlemans (Schürmanns)-Gut, Viegen-Gut,

Hesemans-Gut, Haußstadts-Gut, Im Kampe-Gut, Pauls-Gut, Königs- und Haußstadts-

oder Heckermans-Gut und die sogenannte Servas-Kötterei.

|