|

Das Geschlecht Dulheuer

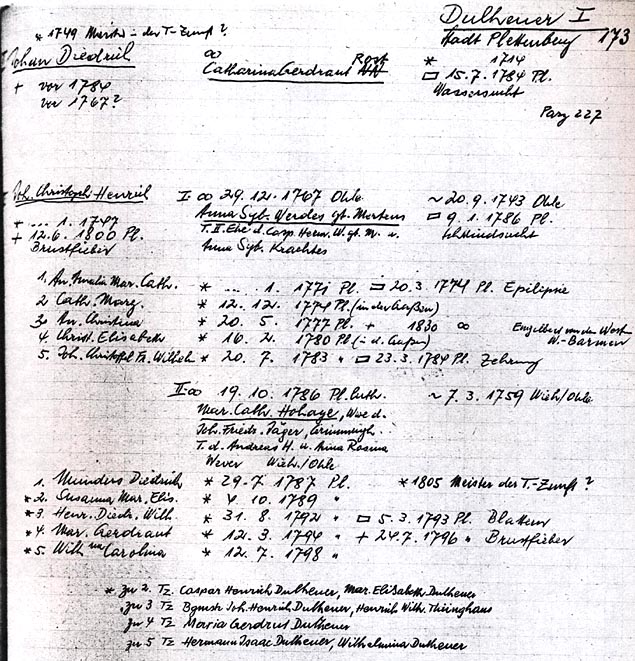

Quelle: "Wir stammen aus Bauern- und Schmiedegeschlecht", Eberhard Winkhaus, Görlitz 1932, S. 215-229

Plettenberg, in alten Zeiten Heslipho geheißen und eine halbe

Stunde von der Lenne gelegen, nahe der Grenze des Herzogtum

Engern und Westfalen und des Süderlandes, ist der Stammort des

Geschlechtes Dulheuer. Die Grafen von Plettenberg, die dem Orte

den späteren Namen gaben, verkauften ihn mit allen Gerechtsamen

an die Grafen von der Mark, die gegen Ende des 14. Jahrhunderts

[1397] Stadtrechte verliehen.

Hatten vor Zeiten Ackerbau und Viehzucht den Bewohnern Lebensunterhalt

gegeben, so kamen schon vor dem 30-jährigen Kriege Tuchmacher

und Schmiedegewerbe auf, die lohnenden Verdienst abwarfen. Unter

mancherlei widrigen Schicksalen hatte die Stadt sehr zu leiden.

In den Jahren 1599, 1626 und 1636 riß die Pest den größten Teil

der Bürger hinweg. Feindliche Truppen plünderten an den Weihnachtstagen

1632. Französische Truppen ließen in den Jahren 1672 und 1679 die

Einwohner lange Wochen hindurch nicht nur um ihr Eigentum, sondern

auch um ihr Leben bangen. Am 12. April 1725 vernichtete eine

Feuersbrunst den größten Teil der Stadt. Da auch Kirche und Pastorat

abbrannten, so sind uns aus den Jahren vor 1725 nur wenig Nachrichten

über das Geschlecht Dulheuer erhalten.

Während die Familienüberlieferung annahm, dass das Geschlecht aus

dem Bergischen eingewandert und von den preußischen Königen zur

Verpflanzung der bergischen Stahlwarenerzeugung nach Plettenberg

dorthin geholt worden sei, ließ sich mittlerweile eine Akte auffinden,

nach der schon 1621 das Geschlecht Dulheuer in Plettenberg ansässig

war. Eine 1655 geschriebene Urkunde berichtet, dass während des

30-jährigen Krieges [1618-1648] neun Familien der Stadt völlig ausgestorben

seien. Unter den Familien, die vor 1621 und noch 1655 in Plettenberg

wohnten, werden mehrere Familien Dulheuer erwähnt, die mit 56 zehnpflichtigen

Familien abgabepflichtig genannt werden.

Wiederholt wird ein Mundus Rinken, genannt Dulheuer,

in den Akten erwähnt. Ob er eine Tochter Dulheuer geheiratet hatte,

und zu seinem Namen den Namen Dulheuer hinzunahm, oder ob er aus dem

Bergischen eingewandert war, ließ sich bislang nicht klären. Die

Schmiedezunft-Listen von Plettenberg führen ihn als zum Schmiedeamt

berechtigt.

Der Name Dulheuer lässt sich von einer Beschäftigung ableiten. Unter

Dulheuer oder Düllhauer versteht man ein langes, mit einer Dülle

[Tülle] zum Einstecken des Stieles versehenes Messer, den sogenannten

Hauer, der noch heute ein Exportartikel der märkischen Kleineisenindustrie

nach Afrika und Südamerika darstellt. Der Düllhauer kehrt auch im

Wappen des Geschlechtes wieder.

Als Stammvater des Geschlechtes lässt sich Peter Dulheuer nachweisen.

1691 zahlte er 2 Stüber Pacht für ein der Kirche gehörendes Gartenland.

Da der Brand von 1725 alle Akten vernichtete, ist weder seine Gattin

noch das Geburtsdatum seiner Kinder bekannt. Seiner Ehe entsprossen zwei

Söhne:

Sigismund Dulheuer war ebenso wie sein Bruder Schmied. Ihm gehörte

das Haus Nr. 13, das 50 Thaler Wert hatte, während eine nach dem Brande

1725 aufgestellte Taxe Häuservon 25 bis zu 200 Thalern Wert angibt. Von

Sigismund, dessen Frau nicht genannt wird, sind sechs Söhne und eine

Tochter bekannt:

1. Johann Jobst. 1777 wohnte er zusammen mit seinem ältesten Sohn

in dem Hause Nr. 98 zu Plettenberg. In demselben Jahre wird er als

Konsitorial-Presbyter bezeichnet. Seine Gattin Maria Catharina

geb. Brockmann starb 1776 im Alter von 69 Jahren an der Auszehrung.

Ihrem Gatten schenkte sie einen Sohn:

2. Jobst Heinrich wird 1777 gewesener Konsistorial-Presbyter

genannt. 1786 starb er als Witwer. Von seinen Söhnen war Christoph

Friedrich Obervorsteher, während der jüngere Jobst Heinrich

nach Amerika ausgewandert sein soll.

3. Christoph Diedrich war Meister der Tuchmacherzunft, in die

er 1749 aufgenommen worden war. 1777 wohnte seine Witwe im Hause Nr. 110.

Insgesamt werden 193 Häuser aufgeführt. 1793 wurde sie begraben. Ihr

einziger Sohn Hermann Isaak heiratete 1793 Maria Catharina

Böllinghaus aus Plettenberg.

4. Johann Caspar [†13.10.1782] wohnte 1777 im Hause Nr. 97.

Im Alter von 66 Jahren starb er am 13. Oktober 1782. Ein Jahr vorher

war ihm seine Gattin Anna Maria Vollmann im Alter von 59 Jahren

im Tode vorausgegangen. Sein Sohn Johann Henrich heiratete

1792 Anna Johanna Elisabeth Gregori, des Bürgers Johann Gregori

zweite Tochter.

5. Christoph [†13.03.1786] wurde 1738 im 4. Viertel zur Feuerspritze abkommandiert.

In einigen Berichten wird er auch Christoph Eberhard genannt, der 1742

als Ratsherr an die Stelle des Ratsmanns Koch trat. 1757 gehörte er zu

den drei Fuhrknechten, die zusammen mit elf Kollegen aus den Ämtern

Plettenberg, Neuenrade und Herscheid Kriegsfuhren nach Hattingen und

von dort nach Lippstadt zu machen hatten. Jeder erhielt als Reiseentschädigung

9 Reichsthaler. 1777 wohnte er zu Plettenberg im Hause Nr. 21, war

demnach, wie die meisten seiner Brüder, Hausbesitzer. Er war sehr

befreundet mit Johannes Jakob Magnier, einem gewesenen Pastor und

Dekan aus Ligne, der als französischer Emigrant aus der Grafschaft

Artois geflohen und auf seiner Wandering in Plettenberg seßhaft

geworden war. Dort starb er, 78 Jahre alt, im Jahre 1798 im Hause

Nr. 98, das Johann Jobst Dulheuers Sohn Johann Christoph gehörte.

Christoph Eberhard starb am 13. März 1786 als Witwer, 75 Jahre alt,

an Entkräftung. Seine Frau Catharina Elisabeth, mit der er

54 Jahre und 2 Monate verheiratet war, starb am 22. August 1784

im Alter von 72 Jahren. Aus dem Kirchenbuche lässt sich eine Tochter

Susanne Marie feststellen, die 1777 Jobst Henrich Gregori

heiratete. Von ihm stammen vier Töchter ab, die in die Familien

Elhaus, Kämpfer, Klaus und Müller einheirateten. Ein Sohn Mundus

Dulheuer soll in das Bergische ausgewandert sein, wo heute noch

Namensträger leben.

6. Heinrich Bernhard setzte die Geschlechterreihe nachstehend

fort.

Heinrich Bernhard erlernte wie seine Vorfahren das Schmiedehandwerk,

beteiligte sich an Osemundhämmern und wurde Reidemeister. Als solcher

erwarb er sich eine sehr angesehene Stellung. 1736 war er Quartalsmann,

1740 Senator und Ratsherr der Stadt Plettenberg. Ihm war die Lieferung

des gesamten für den Wiederaufbau des Kirchturmes und der Kirche

benötigten Eisens übertragen worden. Während er zuerst nur für die

Kommissionäre Eisen und Stahl angefertigt hatte, begann er schon früh,

durch eigene Reisen nach Hannover, den Rheinlanden und den Niederlanden

den Verkauf nicht nur von Stahl und Eisen, sondern auch von verschiedenen

Werkzeugen aufzunehmen, wodurch er sich schnell ein ansehnliches

Vermögen erwarb. Er soll am 22. Juli 1758 gestorben sein, wird aber

in einer Urkunde von 1741 schon als "verstorbener Ratsherr" gemeldet.

1728 hatte er Anna Catharina Lambertsmann geheiratet, †21.

April 1791 im Alter von 81 Jahren an Altersschwäche. Aus seiner Ehe

stammen zwei Söhne:

1. Johann Christoph, 1729-1785, wird nachstehend aufgeführt.

Johann Christoph, *20. Oktober 1729 †15. März 1782, übernahm die Hämmer

seines Vaters. Er scheint sich als Reidemeister nicht mit der

Fortführung der väterlichen Geschäfte begnügt, sondern an verschiedenen

Hammerwerken beteiligt zu haben. Als Iserlohner Kaufleute in der

Plettenberger Gegend auf Blei schürften, beteiligte er sich an

dem Konsortium, das in den Berg an der Wormel Stollen und Schächte

treiben ließ. 1756 übernahm er dieses Bergwerk auf eigene Rechnung,

wurde am 15. Mai 1758 damit belehnt und ließ dann vier Maaßen und

eine Fundgrube ausbeuten. Der Schacht war 9 1/2 Lachter tief und

dann 8 Lachter gegen Nordwest ausgebaut, wo vor Ort 3 Zoll mächtige

Bleiadern hervorbrachen, umgeben von 1 1/2 Fuß Poch-Erz. Man musste

den Schacht später noch 3 Lachter tief bis auf den Stollen abbauen,

doch ließ dann die Ergiebigkeit nach, so dass das Bergwerk nach

einigen Jahren stillgelegt werden musste.

Am 12. Oktober 1755 heiratete er Clara Anna Catharina Wolff,

*4. Oktober 1730 zu Plettenberg als Tochter von Johann Christian

Wolff, 1689-1785, und Catharina Elisabeth Pauli, 1697-1769. In der

bis 1500 zurückverfolgbaren Familie Pauli hatte Daniel Pauli, Doctor

juris zu Lübeck, ein Familienstipendium von 5000 Rthlrn. festgelegt,

aus dessen Zinsen junge Familienmitglieder Studienzuschüsse erhalten

sollten, ohne dass irgendwelche Beschränkungen über Dauer und Art

des Studiums auferlegt waren. Von der Familie Pauli kam über die

Familie Wolff die Nutznießung dieser Stiftung auch an die Familie

Dulheuer. Johann Christoph starb am 15. März 1782. Seine Witwe

verschied am 15. April 1790 am Schlage. Von den beiden Kindern

dieser Ehe wird

1, Johann Heinrich Dietrich nachstehend aufgeführt.

Johann Heinrich Dietrich, *1. Juli 1756 Plettenberg, verließ,

wohl durch den Einfluss seiner Mutter, den Beruf seiner Vorfahren.

Er kam auf das Gymnasium zu Soest, wo er als einer der ersten das

von dem Minister Wöllner unter Friedrich Wilhelm II. eingeführte

Abiturienten-Examen bestand.

(wird fortgesetzt) |