1397 wurde Plettenberg durch den Grafen Dietrich von

der Mark zur Stadt erhoben. Ihr Wappen ist seit dieser Zeit "ein Wappenschild

zwischen zwei Türmen, geziert mit 4 Querbalken und 22 Feldern, welche

mit den märkischen Farben Rot und Silber abwechseln, und über

demselben die märkische Grafenkrone". Diesem Wappen entsprechen auch die

ältesten wie neuesten Siegel.

Drei Jahr- und Wochenmärkte waren der Stadt zugestanden. Auch sollte "in der Stadtgerechtigkeit

des Totschlägers Gut halb dem Fisco, halb den nähesten Anverwandten verfallen sein".

Wegen ihrer Lage auf der Grenze zwischen der Grafschaft Mark und dem ehemaligen Herzogtum

Westfalen wurde die Stadt als Grenzfestung oft in Kämpfe verwickelt. Auf die früheren

Festungswerke deuten heute nur noch die Namen hin: "in den Müern", "am Graben", "auf dem Wall",

"auf dem Damm", "am Offenborn" usw..

Neben der Mühle - am Umlauf - erhob sich die Burg der Plettenberger. Diese blieb auch noch

ihr Eigentum, als ihre übrigen Güter schon in den Besitz des Grafen von der Mark gelangt waren.

Zu ihr gehörte als Burgmannshaus auch das freiadelige Cobbenroth, das, hinter der jetzigen

Villa W. Seißenschmidt gelegen, als Zeuge aus alter Zeit erst in unseren Tagen abgerissen

wurde. Die Ringmauer der Stadt ist mit 7 Türmen versehen gewesen, von denen einer, der

Gefängnisturm, und die beiden im Süden und Norden gelegenen Tore im Jahre 1755 noch vorhanden

waren.

Da bei einem Brande seit alters her das aus der Oester stammende Wasser durch den 'Mühlengraben' "fast durch die Stadt geleitet werden kann, so hatte ehemals jeder Bürger einen Ledereimer, 3 bis 4 zusammen hatten eine Handspritze, Leitern und Haken; auf dem Rathause befanden sich 45 Ledereimer und auf dem Markte 8 Leitern und einige Haken".

In den Jahren 1599, 1626 und 1636 raffte die Pest einen großen Teil der Einwohner hinweg. Am 27. und 28. Dezember 1632 wurde die Stadt von den Schweden ausgeplündert, ebenso 1672 und 1679 durch die Franzosen. 1729, 1739 und 1740 und am 11. und 12. Juli 1813 richteten große Wasserfluten, verbunden mit wolkenbruchartigem Regen bedeutenden Schaden an. Die "Allgemeinen Politischen Nachrichten", Essen, Donnerstag, den 22. Juli 1813, berichteten, daß Oester und Grüne, die sonst nur 6 bis 10 Fuß Breite und 2 Fuß Tiefe hatten, am 11. JUli 1813 plötzlich so anschwollen, daß sie 40 Fuß breit und 6 Fuß tief waren. "Ihr gewöhnliches Bett ward bald mit Steinen, Sand und Holz so verschüttet, daß sich der furchtbare Strom zwei neue Wege grub.

Einer derselben kam gerade auf die Stadt los, überschwemmte alle Gärten und Wiesen und setzte alle Straßen 4 Fuß tief unter Wasser. Die Bewohner mußten sich in die oberen Stockwerke flüchten. Auf den Weiden ersoff viel Vieh. Einzelne Reidemeister verloren an ihren Hämmern 8 bis 9000 Taler. Die Landemerter, Eiringhauser und Paseler Bauerschaften haben ebenfalls schrecklich gelitten".

Am 12. April 1725 erlitt die Stadt einen totalen Brandschaden, bei dem von 118 vorhandenen Häusern nur 6 verschont blieben. Mehrere Kinder und die Gattin des

gerade abwesenden Bürgermeisters kamen in den Flammen um; auch das Rathaus, die

Tore der Stadt, Teile der Pfarrkirche und dgl. fielen dem furchtbaren Brande,

der hinter dem Marktplatze, nicht weit von dem "Gasthause zur Sonne" seinen

Anfang nahm, zum Opfer.

Die Stadt hatte im Jahre 1719: 749 Einwohner und 113 Häuser, von denen 6 mit

Ziegeln, 5 mit Schiefer und die übrigen mit Brettern und Stroh bedeckt waren;

1765: 933; 1798: 1.169; 1805: 1.295 Einwohner in 221 Häusern; 1849: 1.650;

1867: 1.994; 1879: 2.680 Bewohner und 364 Häuser; 1895: 4.134; 1905: 5.366

Einwohner. Jetzt (1914) hat sie 6.559 Einwohner und 631 Wohnhäuser und 218

andere Gebäude. Von ihren Bewohnern sind 5.201 evangelisch, 1.305 katholisch,

43 mosaisch und 10 andere Christen.

Die Landgemeinde Plettenberg zählt 6.504 Einwohner, von denen 5.296 evangelisch,

1.114 katholisch, 16 mosaisch und 78 andere Christen sind. Von den 1.021

Eingesessenen der Gemeinde Ohle sind 851 evangelisch, 170 katholisch.

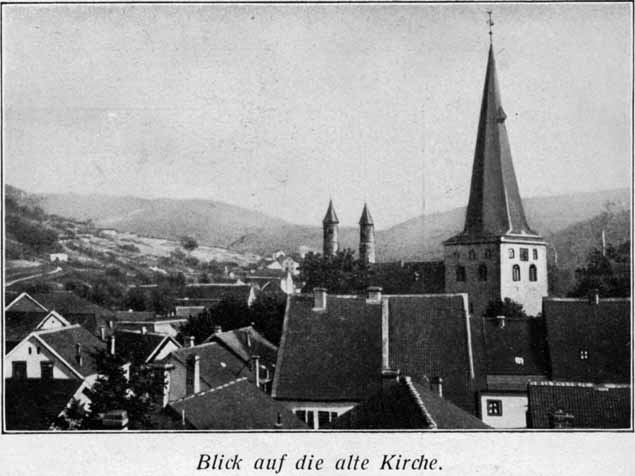

Unter dem Namen Heslipho war Plettenberg schon 1072 eine Kirchengemeinde.

1345 wurde die Pfarrkirche, von je her der Stolz der Stadt, von dem Grafen

Engelbert von der Mark erbaut. Die Inschrift auf der großen Glocke: "Dey

grote Lambertus is unse Patron; dey helpet uns in des Himmels Thron!" weist

auf den Schutzheiligen des Gotteshauses hin.

Die Kapelle "auf dem Boel" wurde 1422 durch Gerhart Mummert, ein Presbyter

des Kölner Erzstiftes, mit Genehmigung des Erzbischofs Dietrich II. gegründet

und hieß ursprünglich St. Nicolai Beneficium oder auch Capella corporis

Dominici. Mit ihr war ehemals ein Asyl für Obdachlose Bürger und für arme

durchreisende Fremde verbunden. Nachdem sie schon 1696 renoviert worden war,

wurde sie in neuester Zeit nach den Plänen des Kirchbaumeisters Baurat Hoffmann

in Herborn aufs schönste ausgebaut.

Ums Jahr 1580 trat die Gemeinde zur Reformation über. Die ersten Pfarrer, die

hierorts nach Luthers Weise das Evangelium verkündeten, waren der Vikar Johann

Stödter, ein geborener Plettenberger, und der Pfarrer Hermann Dübbe. 1657

bildete sich auch eine reformierte Gemeinde calvinistischer Richtung mit Wilhelm

Hornberg als erstem Pastor. Die lutherische Gemeinde, welche bis zur Vereinigung

im Juni 1851 die größere blieb, hatte 2 Geistliche, bis 1809 Pfarrer Schlieper

die Verwaltung der Gemeinde allein übernahm. Lange Jahre hindurch wirkte als

lutherischer Pfarrer in großem Segen Pastor Schirmer, weiland Superintendent

und Kreisschulinspektor.

Außer der Böler Kapelle gehörten auch noch die St. Johanneskapelle in Eiringhausen,

woselbst seit 5 Jahren eine eigene evangelische Pfarre errichtet ist, deren

schmuckes Gotteshaus am 18. Januar 1914 eingeweiht wurde, die St. Jacobskapelle

zu Böddinghausen, die St. Katharinakapelle zu Himmelmert, die St. Barbarakapelle

zu Holthausen, die St. Andreaskapelle zu Sonneborn, die St. Antonskapelle zu

Landemert, die Schloßkapelle auf dem Schwarzenberg und die Kapellen zu Köbbinghausen

und Pasel zur Plettenberger Stadtkirche. Von diesen Gotteshäusern ist heute kaum

noch etwas erhalten, aber die genannten Ortschaften mit Ausnahme von Eiringhausen

zählen noch heute zur evangelischen Kirchengemeinde Plettenberg, in der zur zeit

3 Pfarrer amtieren.

Das alte katholische Gotteshaus stand in der Nähe des jetzigen, der Haupteingang

war von der Wilhelmstraße. Dieses Gebäude war als städtisches Rathaus im Jahre

1743 neu erbaut worden. Der Bischof von Paderborn kaufte dasselbe 1828, als es

sich zu klein erwies, um auch das "Land- und Stadtgericht" aufzunehmen, damit es

fortan den sich durch Zuzug sehr vermehrenden katholischen Mitbürgern den zur

Abhaltung der Andacht erforderlichen Raum abgab. Im August 1839 wurde das Gebäude

als Kirche eingeweiht. Der erste katholische Geistliche hierorts war der Missionar

J. P. Hachez aus Bremen.