|

am Bärenberg (Grubenfeld St. Caspar)

Quelle: WR Plettenberg vom 01.07.2006

Plettenberg - unterirdisch schön

Plettenberg. (jam) Wenn Uli Haller zu Werke geht, kriegts keiner mit.

Meist weit nach Mitternacht rückt der Stipendiat des Kunstfördervereins Werkstatt

Plettenberg an, um mit Digitalkamera und bizarr anmutender Beleuchtungstechnik

banale Ansichten mit zauberhaften Lichtwelten zu verbinden.

"Stadtraum - Spielraum": unter diesem Thema nähert er sich den Plätzen seiner

Heimat auf Zeit. Und probiert dabei auch neu entwickelte Lichtelemente aus.

Auf der Elsewiese kam erstmals ein mehrschichtiger, innen beleuchteter Ball

ins Spiel - und zaubert, mit Bedacht geführt oder gekickt, überraschende

Lichteffekte über die Spielfläche und ins Tornetz. Der Trick bei allen Aufnahmen:

Die Kamera steht auf einem Stativ, der Kameraverschluss wird für mehrere Minuten

geöffnet und der schwarz gewandete Haller dirigiert, nach exakter Choreografie,

seine Leuchtmittel durchs Bild.

Auf der Suche nach "starken Orten" lässt sich Haller auch von längeren nächtlichen

Spaziergängen nicht abschrecken. "Mit meiner Freundin war ich auf dem Hexentanzplatz."

Eine seiner ersten Arbeiten in Plettenberg führte Uli Haller in den Hestenbergertunnel

(die WR berichtete). Seitdem lässt ihn das Thema "Plettenberg unter Tage" nicht

los. Beim Rotwein mit dem heimischen Höhlenexperten Martin Zimmer wurde die Idee

geboren, in den zahlreichen Plettenberger Stollen und Höhlen nach Locations für

seine Lichtartistik zu suchen.

Die WR begleitete Uli Haller, als er sich unter der Führung von Henning Hobein

auf die Suche nach der unterirdischen Schönheit der Vier-Täler-Stadt machte. Im

Licht der Taschenlampen stellte sich indes heraus, dass der alte Stollen oberhalb

der Hachmecke mit seinen vor Jahrhunderten für die Kupfererzgewinnung aus dem

Stein gehauenen schmalen Gängen zwar faszinierende Details aufweist, aber

buchstäblich keinen Spielraum bietet für Hallers Aktionen. Besser ging es in

der Zinkerz-Grube Theodore in Eiringhausen, wo bereits erste Testaufnahmen entstanden.

Viel verspricht sich Uli Haller von einem Besuch in der Grube Neu Glück an der Weide,

die im zweiten Weltkrieg teilweise als Luftschutzbunker ausgebaut worden war und

mehr Spielraum hat. Bekanntlich strebt die Stadt Plettenberg an, dort eine Art

"Besucherbergwerk" einzurichten.

Quelle: Süderländer Tageblatt vom 31.03.1982

Grube am Bärenberg als Besucherbergwerk?

Plettenberg. (HH) Rund 900 Jahre lang standen die Gruben am Bärenberg

für jedermann zur Begehung offen, jetzt fordert das Bergamt Siegen eine

kurzfristige Sicherung der verlassenen Gruben im Feld "Vorsehung" und zwar

durch eine meterdicke Stahlbetonwand. Lediglich für Molche und Salamander

sowie Fledermäuse sollen kleine Schlupflöcher freigehalten werden. Dieser

Bergamt-Forderung stand gestern anlässlich einer Besichtigung im Kreise

sämtlicher Betroffener der Vorschlag der Landesanstalt für Ökologie, Landwirtschaft

und Forsten (LÖLF) gegenüber, die ein starkes Gittertor mit Öffnungsmöglichkeit

als ausreichend ansah. Nach langer Diskussion bahnt sich nun ein Kompromiss an:

Die beiden Gruben sollen zum Besucherbergwerk erklärt werden. Dadurch ist das

Bergamt Siegen nicht mehr sicherungspflichtig, sondern der Betreiber des

Besucherbergwerkes.

Schlagzeilen hatte das Bergamt Siegen gemacht, als Naturfreunde aus dem Raum

Menden verbreiteten: das Bergamt Siegen will die Grubeneingänge am Bärenberg

durch Sprengung schließen! "Kein Wort wahr", berichtigte gestern der Leiter des

Bergamtes Siegen, Dürr, und sein Kollege H. Schmidt. Von der Spreng-Version habe

man erst durch eine Verfügung des Regierungspräsidenten erfahren, der darin das

Bergamt aufforderte, diese Sprengung zu unterlassen. "Wir sollten etwas unterlassen,

was wir nie vorhatten", amüsierten sich die Vertreter gestern über die Mendener

Unterstellung.

Durch einen Bericht in der Zeitschrift "Ruhrkohle", in der Bergleute über eine

Begehung der Bärenberg-Gruben berichteten, war das Bergamt Siegen auf die

offen stehenden Mundlöcher aufmerksam geworden. Per Gesetz ist dem Bergamt die

Aufgabe übertragen (als Exekutive), für die Sicherung aufgegebener Bergwerke

zu sorgen. Aufgrund schlechter Erfahrungen, besonders in letzter Zeit, gilt als

einzig wirksame Sicherung der Verschluss von Gruben durch Stahl-Beton-Armierung.

Die in der Vergangenheit in anderen Gruben angebrachten Gitter und Türen wurden

durchgesägt, aufgebrochen, mit dem Presslufthammer bearbeitet oder - so ein Fall

in jüngster Zeit - per Handgranate (!) aufgesprengt.

"Vor Ort" trafen sich gestern der Vertreter der Unteren Landschaftsbehörde (Stadt

Plettenberg) Gotthard Keil, der Oberen Landschaftsbehörde (Märkischer Kreis) Heinz

Störing, des Westfälischen Amtes für Denkmalpflege, Hoebel, von Aak vom

Regierungspräsidenten in Arnsberg und Dr. Schulte von der LÖLF. Sie alle sprachen

sich gegen eine endgültige Schließung der Grubeneingänge durch einen Betonblock

("Westwall") aus. Da die Vertreter des Bergamtes von dieser Forderung nicht

abrückten, suchte man nach einem Kompromiss und fand ihn im Begriff "Besucherbergwerk".

So einigte man sich darauf, dem Bergamt Siegen in den nächsten Tagen mitzuteilen,

dass die beiden Grubeneingänge am Bärenberg zu einem Besucherbergwerk umfunktioniert

werden sollen. Zur Sicherung soll etwa 10 Meter "vor Ort" ein stabiles Schutzgitter

angebracht werden. Besucher können dann zu bestimmten Zeiten (um der Tierwelt einen

ruhigen Winterschlaf zu gönnen) in die Grube einfahren, jedoch nur bis zum angebrachten

Gitter. Zu klären wäre dann noch, wer die notwendige Trägerschaft (als Nachfolger des

Bergamtes Siegen) des Besucherwergwerkes übernimmt.

Denkbar wäre der Heimatverein Plettenberg als Träger, zumal die Auflagen für ein

Besucherbergwerk - Sicherung der Grube, Standfestigkeit des Gesteins garantieren,

Wetterführung (Sauerstoffzufuhr) sichern - bei den Bärenberg-Gruben ohne großen

Aufwand zu erfüllen sind. Das Grubenfeld "Vorsehung" könnte dann in die sogenannte

"Schmiedestraße" technischer Kulturdenkmale des Märkischen Kreises eingefügt werden.

Eine Beteiligung an der Finanzierung zur Anbringung der Schutzgitter signalisierten

der Vertreter des Regierungspräsidenten (75 Prozent), des Denkmalpflegeamtes sowie

des Kreises.

Ist der gestern gefundene Kompromiss durchführbar, werden die ältesten Bergwerkszeugen

des Sauerlandes (der Ursprung reicht bis ins Jahr 1046 zurück), die KUpfergruben am

Bärenberg, nach wie vor zu besichtigen sein.

1 Foto, Text: Der Leiter des Bergamtes Siegen, Dürr (mit dem Rücken zur Kamera), bestand

gestern am Bärenberg auf einer Grubensicherung durch eine meterdicke Stahlbetonwand. (Foto: H. Hassel)

Quelle: Heimatblätter des mittleren Lennegebietes, Nr. 21,

Anfang Dezember 1927, 4. Jahrgang

Vom Kupferbergwerk

Am Berenberg wurde in alter und neuerer Zeit Kupfer gegraben, schon

im Jahre 1338 sind die dortigen "Koppern-Groven" erwähnt. Im 16. Jahrhundert

war das Kupferbergwerk am Berenberge eine Zeitlang für jährlich

45 Rtlr. verpachtet, später für den Zehnten. Von 1627 bis 1650 hat

"St. Caspar am Bierenberge" still gelegen. Dann unternahm es der Begründer

der preußischen Artillerie, der Generalfeldzeugmeister Otto Christoph

Freiherr von Sparr, das Bergwerk wieder ergiebig zu gestalten. Es ist kein

gutes Zeichen für den Erfolg, dass er das Unternehmen 1651 schon an den

Ober-Kommissar Johan Paul Ludwig abtrat, der es mit "schweren Kosten"

fortgesetzt hat. Durch den Grafen von Waldeck ließ der Große Kurfürst

erklären, er wolle sich auf Gewinn und Verlust zur Hälfte mitbeteiligen

und hat dem Amtmann und Richter zu Plettenberg, den Bergdirektoren und

Bergverwaltern dieserhalb schriftlich Befehl gegeben.

Der Ausbau des Bergwerks kostete 1100 Rtlr. Als der Kurfürst seinen

Anteil im Februar 1652 noch nicht bezahlt hatte, da bot Ludwig ihm

an, er möge das Bergwerk übernehmen, was er aber abgelehnt hat. 1656

belehnte der Große Kurfürst Joh. Paul Ludwig und seine Nachkommen mit

diesem Bergwerk und außerdem noch mit dem Bleibergwerk "aufm Wormelbergk"

und dem "aufm Ziegenkampf". Er, seine Hausfrau und seine Rechtsnachfolger

durften "ahn solchen Bergen nach Erz einschlagen, stollen treiben und

schacht öffnen, auch Schmelz- und Kohlenhütten, Bochwerke, wohnhäuser,

Stallung und was sonst darzu ferner nötig und thunlichsten zu sein

befinden auß dem aus solchen Bergen stehendem gehöltz ohne engelt

aufbauen, nützen und genießen, sich auch mit denen zu solchen Berkwerken

gehörigen Bergleuten, aller freyheiten, immunitäten, privilegien und

Gerechtigkeiten gleich in denen Sächsisch und Braunschweigischen

Landen gelegenen Bergwerken üblich und Herkommen erfreuen." Ihm und

seinen Nachkommen wurde auch auf 10 Jahre der Zehnte erlassen.

....

Über einen späteren Versuch zur Erzgewinnung in diesem uralten Bergwerk

berichtet ein Vorfahr des Herrn F. Stahlschmidt in Hagen in folgender

Weise: "1801 hatten sich einige unternehmenslustige Männer, darunter

mein Großvater, geeinigt, den Bau wieder aufzunehmen. Weil die zu Gebote

stehenden Mittel gering waren, wurde er schwach betrieben, aber doch

mehrere Jahre fortgesetzt. Der Großvater hatte die sehr hohe Zubuße

nicht immer zahlen können, deshalb meinen Vater zur Übernahme einiger

Kuxen bewogen. Lange fand sich das gesuchte Erz nicht oder doch nur in

geringeren Qualitäten. Endlich, im Sommer 1805, kam die erfreuliche

Nachricht, eine reiche Ader sei "vor Orts", d. h. am äußersten Ende des

alten Stollens, abgeschlagen worden.

Eine Art Festzug, dem sämtliche

Beteiligten sich anschlossen, fand statt. Der Großvater, nahezu

70 Jahre alt, nahm mich, als Vertreter der Kuxe meiner Mutter, mit.

Der Weg ging am linken Ufer des Grünebaches durch das diesen einschließende

enge Tal. Einer der Teilnehmer, Reidemeister Stahlschmidt, Besitzer

des Gutes Letmecke, kam zu Pferde, trat das Tier aber meinem Großvater

ab; mir wurde das Glück zuteil, dass ich mit aufsitzen durfte.

Dreiviertel Stunde bwegte sich der Zug im Tale, dann wurde der Bach

überschritten und der Weg in einer Bergschlucht, die ein kleiner Bach

durchrieselt und mächtig ansteigt, fortgesetzt. Bald erreichten wir

eine geräumige Halde, worauf ein Häuschen für die Bergleute errichtet

war. Dicht daran zeigte sich der Eingang des Stollens, der befahren

werden sollte. Nach einer kurzen Rast begann die Einfahrt...

Quelle: Vom frühen Erzbergbau im Märkischen Sauerland, Heinrich Streich, 1979, S. 81

Vorsehung: Gemutet am 10. September 1860, die Fundstelle liegt

in unmittelbarer Nähe des Hauses auf dem Berenberge. In dem vorgetriebenen

Stollen fand man Malachit, Kupferkies, Fahlerz, weißen bis roten Quarz,

Hornstein, Eisenoker und Lette. 1861 Verleihung, 1891 endgültige Versteigerung.

Kupfer- und Fahlerzgrubenfelder

S[t]ollen des Fundbesichtigungsprotokolls "Vorsehung"

Nach diesen Merkmalen trifft der Stollen den Gang da, wo der Übergang von den

oxydischen Erzen zur Zementationszone stattfindet. Es steht unzweifelhaft fest,

dass die beiden Grubenfelder einen Erzgang überdecken, der auf über 1500 m

fündig überschürft und durch drei Stollen aufgeschlossen ist, und der nach der

Augenscheinnahme und den anderen Fundesbesichtigungsprotokollen bauwürdige

Mengen enthält.

Beweis: Anstehen der Erze im oberen Stollen. Erze im mittleren Stollen, zur Teufe

durch zwei Gesenke aufgeschlossen, der Erzgang geht regelmäßig in die Teufe. Es

wurden Erzmittel zwei Fuss mächtig derb, neben Hangendes und Liegendes mit Quarz

rötlich und weiß mit reichlich Malachit angefahren, die Analyse der derben Erze

aus dem Gesenke brachten 56,2 % Cu auch jedenfalls reichen Silbergehalt. Wie

vorerwähnt, beginnt am mittleren Stollen die Zementationszone, namentlich hat der

Gang schon mehr derbes Erz. Die Erzproben ergaben im mittleren Stollen, da wo

derselbe den Erzgang trifft, Kupferglanz mit 27,85 % Cu und 40 g Silber pro Tonne.

Dass die Zementationszone reiche Kupfererze enthalten muss, ergibt sich aus der

Gangbreite und dem Erzgehalt der Oxydationszone. Die oxydischen Erze des Vorkommens

werden sich zur Auslaugung (Darstellung von Kupfervitriol und Zementkupfer) eignen,

denn die Kupferoxyde der Oxydationszone bilden viele in Säuren lösliche Bestandteile

des Erzganges.

In der Praxis rechnet man, dass derartige Erze bei einem mittleren Kaufpreis noch

mit 1,5 % Cu bauwürdig sind. Ein lohnender Betrieb ist also schon durch die Oxydationszone

gesichert. Beweis: Marberger Kupferhütte; die laugen die Erze mit 1 % augenblicklich

noch aus. Vorerwähnte Grubenfelder wurden vom Tage der Mutung an bis 1865 in Betrieb

genommen und ergaben reiche Ausbeute an derben Erzen. Die Erze der Oxydationszone

haben die Alten stehen gelassen. Im Jahre 1865 fielen die Kupferpreise infolge

einsetzenden amerikanischen Einflusses und der Betrieb wurde eingestellt. Die alten

Schriften geben Aufschluss darüber, dass die Bergleute in dem Gesenke schlechte bis

schließlich gar keine Wetter mehr zum Atmen hatten, auch hatten sie unter Wassereinbrüchen

zu leiden. Die drei vorhandenen Wasserpumpen waren zu schwach, da wurde der Betrieb

eingestellt. Auch mussten die Kupfererze nach Duisburg gefahren werden.

Beschreibung des Kupfererzbergwerkes "Vorsehung"

Das Kupfererzbergwerk "Vorsehung" liegt in der Gemeinde Eiringhausen und

Plettenberg im Kreise Altena. Dasselbe gründet seine Berechtsame auf die am

3./4. Juli 1860 eingelegte Mutung, welche eine vor Ort eines Stollens am

alten Bärenberge entdeckte Kupfererz-Lagerstätte befasst.

Daselbst, und zwar vor jenes Stollens, war nach der Augenscheinsverhandlung

vom 10. September 1860 ein 3 - 4 Fuss mächtiges, in hora 6 streichendes

und mit 60 Grad nach Süden einfallendes Erzlager aufgeschlossen, durchsetzend

den Grauwackenschiefer mit einem Streifen in hora 7 und einem nördlichen

Einfallen von 60 Grad.

Das Erzlager bestand aus einem weißen und roten quarzgrauen Hornstein mit

weißen Quarzschnüren; Eisenocker und Becken führte Malachit reichlich in

Crystallen und kleineren derben Partien, Kupferkies, eingesprengt und in

schmalen Schnüren, Ziegelerz in Schnüren sowie außerdem ziemlich häufig Fahlerz

in kleineren derben Knollen.

Demnächst erging unterm 8. September 1861 die Verleihungsurkunde, durch

welche das Bergeigentum des vorbeschriebenen Bergwerks zu einer Fundgrube

und 855 Maaßen gevierten Feldes so wie auf solches auf die Berechtsamszeichnung

Nr. 3083/281 nach seiner Lage und in seinen Grenzen bezeichnet ist, zur

Gewinnung aller in demselben vorkommenden Kupfererze einschließlich der

Fahlerze allen etwaigen Rechten anderer unbeschadet, verliehen worden ist.

Betrifft: Kupfererzgrube "Vorsehung" bei Plettenberg.

Die vor dem Stollenmundloch der Grube "Vorsehung" lagernde große Halde,

welche im Durchschnitt noch 2,1 % Kupfer enthalten soll, beweist, dass schon

die Alten hier einen bedeutenden Betrieb mit Vorteil geführt haben müssen.

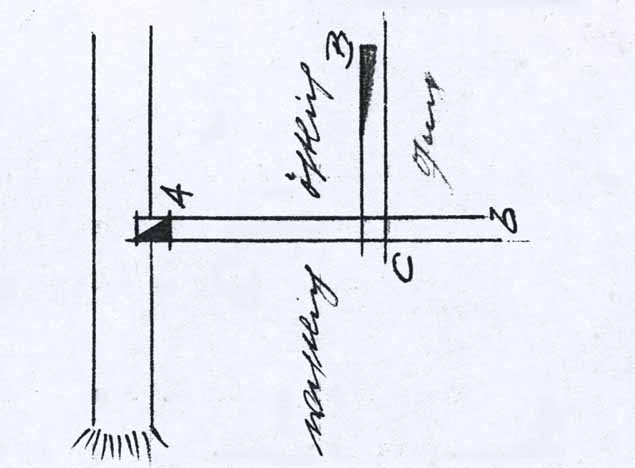

Vom Fundpunkt A aus ist in neuerer Zeit das streichende Ort A.B. ca. 32 Lachter

lang wieder aufgewältigt, welche hauptsächlich durch Zubruchgehen des

Hangenden verstürzt war. Auf dieser ganzen Erstreckung ist früher noch

nichts abgebaut worden, was in einem ca. 1 1/2 Lachter hohen Überbruche

bei 12 Lachter östlich vom Fundpunkte zu ersehen ist, wo die quarzige Gangmasse

1 bis 3 Zoll mächtige derbe Kupferglanze mit etwas Malachit führt. Man

hat hieraus wohl mit Recht geschlossen, dass die Alten jedenfalls noch edlere

Anbrüche gehabt haben müssen, weshalb man jetzt beabsichtigt, das genannte

Ort weiter aufzuwältigen und hierdurch sowohl Aufschluss über den Bau der

Alten als auch über das Verhalten der Lagerstätte überhaupt zu erhalten usw.

Betriebsbericht vom 11. Juli 1862

Bei Eröffnung des Betriebes der Grube "Vorsehung" waren vom Eintritte des 109 Lachter

langen Stollens in die Gangmasse ca. 32 Ltr. der Feldort im Altenmann

aufgewältigt und in Türstreckenzimmerung gesetzt usw. - Die Gewinnungsarbeiten

hatten nicht den günstigen Erfolg, wie man bei Eröffnung des Betriebes annehmen

konnte. Bei 12 Ltr. östlich vom Stollenorte ist ein 3 3/4 Ltr. hoher Überbruch

vorgerichtet und nach W 1 1/2 Ltr. langer Firstort getrieben. Hier verloren sich

die derben Kupferglanze aber gänzlich und führt die Gangmasse nur noch Kupferschwärze,

während das Liegende (ein milder Grauwackenschiefer) Malachit eingesprengt

enthält.

Betriebsbericht vom 20. Oktober 1862

Aufwältigungsarbeiten in östl. Streichungsorte der Grube auf eine Länge

von 122 Lachter erreicht. Bei ca. 120 Ltr. traf man auf zwei große,

unregelmäßig geformte, von den Alten abgebaute Nester, welche nach

den im umgebenden Gestein anstehenden Malachiten zu urteilen, sehr

derbe und reiche Kupfererze geführt haben müssen. Diese ca. 1200

Cbfuß haltenden Räume waren gänzlich mit Wassern angefüllt, welche,

als man noch ca. 3 Fuß vom Überbruche, welcher in jene Räume führte,

entfernt war, anfingen durchzubrechen. usw.

Witten, den 22. Februar 1863

Der Betrieb der Kupfererzzeche "Vorsehung"

Durch die sehr geehrte Verfügung des Kgl. Oberbergamtes vom 17. November 1862

wurde mir die Mitteilung gemacht, dass die Kupfererzzeche "Vorsehung" bei

Plettenberg auf Antrag des Repräsentanten in Frieden gelegt sei. Gleichwohl

habe ich bei meiner gestrigen Anwesenheit in Plettenberg in Erfahrung

gebracht, dass die genannte Zeche unausgesetzt in Betrieb ist.

Der Revierbeamte in Witten vom 26. Februar 1863 schreibt an den

Repräsentanten der Kupfererzzeche "Vorsehung", Herrn Kommerzienrath

Wiesehahn in Dortmund, und fordert die Einreichung des Betriebsplans

an.

Es folgt dann der Betriebsbericht von Kommerzienrath Wiesehahn vom

3. März 1863 über beabsichtigte Aufwältigung einer zu Bruch gegangenen

Strecke.

Betriebsplan vom 4. Juni 1863 von Kommerzienrath Wiesemann ist nicht von

Belang, da damit nur von der Fortsetzung von Aufwältigungsarbeiten die

Rede ist.

Betriebsbericht von Steiger H. Stahlschmidt

Plettenberg, den 18. Juli 1863

Betriebsbericht für das III. Quartal 1863 von H. Stahlschmidt

Aufräumungsarbeiten und weiteres Abteufen eines alten im Hangenden der

Lagerstätte angesetzten Gesenkes.

Betriebsbericht vom 8. Januar 1864 pro IV. Quartal 1863

Die erste Pumpe im Gesenke im Liegenden der Lagerstätte im westl. Stosse

eingebaut, die die Grubenwasser bis zu einer Höhe von 30 Fuss hebt. Dann

ist ein Ort zur zweiten Pumpe vorgerichtet und ein Kasten zur Aufnahme

des Wassers eingebaut.

Betriebsbericht von H. Stahlschmidt vom 7. April 1864

I. Quartal. Beim Abteufen des im Hangenden der Lagerstätte angesetzten Gesenkes

eine mit etwas Ziegelerz ausgefüllte Kluft, welche sehr viel Wasser führt, so

dass dieselben mit Handpumpen kaum gehalten werden konnten.

Betriebsbericht von H. Stahlschmidt vom 3. Juli 1864

Im Gesenke wurden 2 Oerter auf dem Streichen des Ganges angesetzt, um das

Verhalten der Lagerstätte in dieser Richtung kennen zu lernen. Vor dem östlichen

Orte wurden zum Ende des II. Quartals s.c. ein 1 1/2 Fuss mächtiges Kupferglaserzmittel

angefahren, welches bis jetzt noch ziemlich regelmäßig durchzusetzen scheint.

Betriebsbericht von Kommerzienrath Wiesehahn vom 9. Oktober 1864

Im Überbruch wurden 30 Ctr. Erze gewonnen. Die Lagerstätte besteht aus einem

ca. 2 Fuss mächtigen mit Kupferglanz Malachit und Kupferschwärze durchsetzten

rötlichen Quarz.

Betriebsbericht von Kommerzienrath Wiesehahn vom 10. Januar 1865

In den Gesenken versoffen und dann auf Stollensohle einige Versuche gemacht

in der zu Bruch gegangenen Strecke und haben im ganzen 3 Fuss weiter vorgetrieben

und da sehr schöne derbe Kupferglaserze welche auf eine Länge von 12 - 14

Lachter bei einer wechselnden Mächtigkeit von 10 bis 18 Zoll regelmäßig durchsetzen,

angefahren.

Kommerzienrath Wiesehahn schreibt am 29. März 1865, dass Obersteiger

Stahlschmidt behufs Erhebung der Aufsichtssteuern Angaben über die bis Ende

Dezember 1864 verkauften Erze machen soll.

Betriebsbericht von H. Stahlschmidt vom 18. Juli 1865

Belegschaft zur Hälfte zum Abbau des 10 bis 15 Zoll mächtigen Kupfererzglasmittels

benutzt, die andere Hälfte der Belegschaft zur Untersuchung der Lagerstätte.

Quelle: HH u. Bezirksregierung Arnsberg, Abt. Bergbau u. Energie in NRW, Dortmund |