Zink(Galmei-)-Stollen in der Blemke,

gemutet 1863, ca. 1864 mit der benachbarten Grube "Emilie" verbunden; Stillegung 05.12.1883;

seit 1949 werden die Stollen als Wasserspeicher durch die Eiringhauser Wassergenossenschaft genutzt; |

|

|

Quelle: Westfalenpost vom 18.11.1949

Wasser für Eiringhausen

Plettenberg. Vor einem Monat berichtete die WESTFALENPOST, dass die

Wassergenossenschaft Eiringhausen in der Blemke einen alten Galmeistollen

der ehemaligen Hermannszeche in Allendorf entdeckt hatte, der selbst in den

trockendsten Sommermonaten immer noch gleicmäßig Wasser lieferte. Der Plan,

diese Wasserquelle für die Wasserversorgung von Eiringhausen nutzbar zu machen,

wurde jetzt verwirklicht. Anfang dieser Woche konnte im Beisein der

Vorstandsmitglieder der Wassergenossenschaft dieses neue Wasserreservoir in

Betrieb genommen werden.

Der Wassergenossenschaft kam es hauptsächlich darauf an, dem in den letzten

Monaten sehr unangenehm auftretenden Wassermangel ein Ende zu bereiten. Zu

diesem Zweck war die Verlegung einer 1300 Meter langen Rohrleitung von der

Schlucht bis zum Stollen bei einem Gefälle von 100 Metern notwendig. In der

Hauptsache wurden Rohre mit einem Durchmesser von 100 Millimetern verlegt

und nur an der Stelle, die den größten Druck auszuhalten hat, erweitert sich

der Durchmesser auf 150 mm. Die Inbetriebnahme der neuen Wasserleitung ging

ohne Zwischenfälle vonstatten. Allerdings ist noch abzuwarten, ob der erhöhte

Druck nicht in nächster Zeit Rohre bricht.

Auf Grund dieser Rohrlegung hat man die Einrichtung der Filterstation für

einige Zeit zurückgestellt. Gleich zu Beginn der Arbeiten, die von der Baufirma

Kraus, Böddinghausen, ausgeführt worden sind, wurde der Stolleneingang auf einer

Strecke von ungefähr 15 Metern ausbetoniert. Am Eingang des Stollens steht

das Filterhaus bereits im Rohbau fertig. Der weitere Ausbau wird in nächster

Zeit erfolgen.

Damit ist die Wassergenossenschaft Eiringhausen einen wesentlichen Schritt

weitergekommen. Die Bundesbahn mit ihrem täglichen Verbrauch von 100 cbm

Wasser ist heute einer der größten Abnehmer. Aber auch die Industriebetriebe

Graewe & Kaiser u. a. stehen nicht zurück. Nun wird die neue Quelle, zu

deren Ausbau die Wassergenossenschaft rund 30.000 DM aufwenden muss, wesentlich

dazu beitragen, die Wassernot in Eiringhausen zu beheben.

Dies ist aber nicht das einzige Projekt, das die Wassergenossenschaft im

Augenblick durchführt. Die Silbergsiedlung, die bislang ohne Wasserleitung

auskommen musste und gezwungen war, das Wasser an einer Zapfstelle in der

Friedhofsstraße zu entnehmen, wird bald dieser Sorgen enthoben sein. Von der

Friedhofstraße aus wird jetzt die Leitung über eine Strecke von 300 Meter

bis zur Silbergsiedlung verlegt werden. Diese Leitung wird aus dem Hochbehälter

auf der Halle an der Straße nach Affeln gespeist werden. Damit hat die

Wassergenossenschaft auch diesem Mangel ein Ende bereitet. Die Erdarbeiten

wurden von der Firma Schöpe, die Installationsarbeiten von Klempnermeister

Werle und die Betonierungsarbeiten von der Firma Kraus ausgeführt.

Quelle: Süderländer Tageblatt vom 17.11.1949

Bergwerkstollen als Wasserreservoir

. . . Diesen außerordentlichen Umstand, der der Genossenschaft viel Geld

für Wassersuche und Quellsammler zu ersparen geeignet war, hat die

Genossenschaft zu nützen verstanden. Die Voraussetzungen für eine

Wassernutzung in diesen Stollen schienen von vornherein günstig. Das

Gelände-Einzugsgebiet ist mit Wald bestanden. Die geringste Deckung

über dem Stollen beträgt 2 1/2 Meter. davon 1 Meter festes Gestein.

Eine ungünstige Beeinflussung durch Oberflächenwasser schied damit aus.

Nachdem sich die Genossenschaft Gewißheit über die einwandfreie Beschaffenheit

des Wassers und eine dauernde gute Ergiebigkeit des Wasserstollens

verschafft hatte, hat sie sich die Rechtsgrundlage zur ungestörten

Benutzung des Stollens gesichert. Schon vor 10 Jahren wurde das

hygienische Institut in Gelsenkirchen mit der Untersuchung des Wassers

beauftragt. Damals, wie bei der im Jahre 1948 wiederholten Untersuchung,

wurde festgestellt, dass das Stollenwasser bakteriologisch in jeder

Hinsicht (vor allem in Bezug auf etwaige Beeinflussung durch erzhaltiges

Gestein) einwandfrei und somit als Trinkwasser durchaus geeignet ist.

Die Analyse ergab eine sehr niedrige Keimzahl sowie das völlige Fehlen

von Colibazillen. Blei und Arsen waren nicht nachweisbar, Zinkoxyd fand

sich nur in leisesten Spuren. Die gesundheitliche Zuträglichkeit des

Wassers wurde in mehrfachen wissenschaftlichen Untersuchungen festgestellt.

In chemischer Hinsicht wurde das Wasser aggressiv befunden, was aber

nur Bedeutung hat in Hinsicht auf die Rohrwandungen der Leitung, die

durch Entsäuerung des Wassers aber entsprechend geschützt werden können.

Regelmäßige, durch lange Jahre hindurch fortgesetzte Messungen ergaben

im übrigen, dass maximal mit einer Tagesschüttung von 500 (!) cbm Wasser

(selbst im abnorm trockenen Sommer 1947 waren es noch 355 Kubikmeter täglich)

gerechnet werden darf. Auch in diesem trockenen Sommer hat sich die

Ergiebigkeit des Stollens unverändert gezeigt.

Eine heikle Frage

Quelle: Amtliche Bekanntmachungen vom 19.10.1949

In der Blemke:

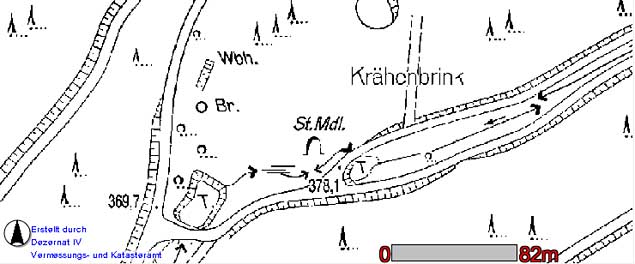

Plettenberg. (Eig. Ber.) Dumpfe Kellerluft strömte der dunkle Gang aus,

der in den Berg hineinführt, und innen plätschert es leise und stetig - dort

oben in der Blemke. Die Wassergenossenschaft Eiringhausen wurde schon vor

längerer Zeit auf diesen alten Stollen aufmerksam, der in einer kleinen Schlucht

anfängt und ungefähr nach 400 Meter im Berg verschüttet wurde. Angeblich

handelt es sich um einen alten Stollen der Hermannszeche in Allendorf, in

der früher, so um 1860 herum, Galmei gewonnen wurde. Und nun rieselt trotz

größter Trockenheit immer noch gleichmäßig ein kleiner Bach aus diesem

Stollen. Angestellte Messungen ergaben, dass diese Quelle auch jetzt noch

18 Kubikmeter Wasser stündlich liefert.

Die Trockenheit bewirkte in letzter Zeit im Versorgungsgebiet der

Wassergenossenschaft Eiringhausen sowieso schon zu dauernden Störungen in

der Versorgung. So kam man auf den Gedanken, diese neue Quelle für diese

Zwecke nutzbar zu machen.. Zuerst legte man den Eingang zu dem Stollen

frei. Mit Gummistiefeln und Blendlaterne unterzog man den dunklen Gang

einer genauen Untersuchung. In der Mitte des Ganges lag eine alte, handgeschmiedete

Schaufel mit einem morschen Griff, die anscheinend noch aus der Zeit

stammte, da der Stollen noch in Betrieb gewesen ist. Auch alte Bohlen und

Eichenstützen lagerten noch hier und da.

Nun plant die Wassergenossenschaft Eiringhausen, vor dem Eingang zu dieser

Quelle eine Filterstation zu errichten und das gewonnene Wasser dem Hochbehälter

in der Blemke zuzuleiten. Soweit ist alles bereits in die Wege geleitet.

Mit dem Ausbau der Filterstation wurde die Firma Wilhelm Kraus, Böddinghausen,

beauftragt und jetzt wartet man nur noch auf die Baugenehmigung. -ka-

Quelle: Schreibmaschinenmanuskript, 9 Seiten, Verfasser unbekannt (im Archiv H. Hassel) Seite 5 bis 7:

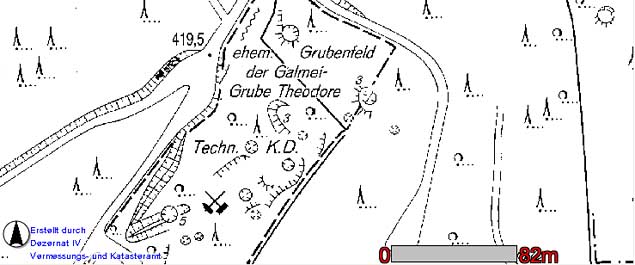

Zinkgewerkschaft musste die Grube "Theodore" stilllegen

...Wir verlassen die Bleierzgruben und wenden uns den Zinkerzfunden

zu. Dieses Mineral ist allgemein unter dem Namen "Galmei" bekannt;

auch heute noch ist die Kenntnis von den Galmeigruben in der oberen

Blemke, ca. 250 Meter oberhalb des Kahlberges, allgemein gut. Fast

das ganze Gebiet von der Wilden Wiese über die Homert bis zum Baukloh

ist Eigentum der Plettenberger Zinkgewerkschaft, die ihre Anfänge

in den Galmeigruben der Blemke hatte. Diese Gruben hatten den Namen

"Emilie" und "Theodore", von denen der Betrieb "Theodore" der jüngere

ist. 1852 wurde die Fundstelle "Emilie" gemuthet. Man baute zunächst

das Zinkerz in Form kleiner Haspelschächte ab, die maximal etwa bis

zu 10 Meter abgeteuft wurden. Das Galmeilager war 8 bis 9 Fuss mächtig,

darüber lag Toneisenstein. 1867 wurde dann auf der Grube "Emilie" und

der benachbarten "Theodore" der Tagebau weitgehend aufgegeben und man

trieb einen gemeinsamen Stollen in das Gebirge.

Wenn man das Grubenbild der Grube "Theodore" betrachtet, was anhand

alter Betriebsberichte rekonstruiert werden konnte, dann wurde zunächst

ein Förderstollen angelegt (Zeichnung Grube "Theodore"). Ca. 150 Meter

vom Stolleneingang entfernt setzte dann ein Maschinenschacht an, der

nach oben durchschlägig gemacht wurde. Mittels Dampfmaschine konnte

das Zinkerz aus einer 1. Tiefbausohle bei 20 Meter und einer 2. Tiefbausohle

bei 40 Meter, der Maschinenschacht selber wurde insgesamt 63 Meter

abgeteuft.

Es wurde neben Zinkerz auch Schwerspat gefördert. Einige Zahlen mögen

einen Hinweis auf die Ergiebigkeit geben:

Am 07.02.1878 musste der Betrieb plötzlich eingestellt werden, weil die

in der unteren Blemke befindliche Papiermühle auf Schadenersatz geklagt

hatte, weil das verschmutzte Wasser der Zinkerzgrube das Papier verdarb.

Den angestrengten Prozess verlor die Plettenberger Zinkgewerkschaft, sie

musste die Grube vorübergehend stilllegen und 12.000 Mark bezahlen. Von

diesem Schlage hat sich die Gewerkschaft nie wieder erholen können, so

dass der Betrieb 1888 endgültig eingestellt wurde.

Der Förderstollen war bis auf wenige 100 Meter bis zu den Stollen der

Hermannszeche bei Allendorf im Kreise Arnsberg vorgetrieben worden,

und so machte die Gewerkschaft der Hermannszeche noch 1935 den Vorschlag,

besagten Stollen weiter zu führen, damit man dann die Eisenerze der

Hermannszeche von der Plettenberger Seite abbauen könnte. Es blieb bei

dem Vorschlag und 1948 verkaufte die Fa. Grillo, die die Repräsentantin

der Plettenberger Zinkgewerkschaft ist, die Wassergerechtsame im Umkreis

von 1 km um den Stollen, so dass nun die Eiringhauser Wassergesellschaft

das Trinkwasser aus der Grube "Theodora" bezieht.

|