|

Quelle: Werdohl, erschienen zum Kreisheimattag 1986, hier: S. 146 "Werdohler sotten Salz" von Willi Bergfeld

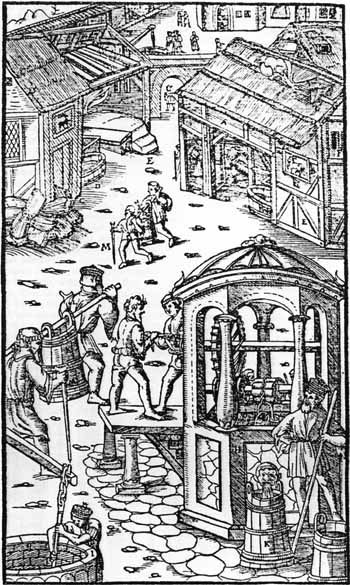

Werdohler sotten Salz

Das Geologische Landesamt hat das Werdohler Salzvorkommen zur Kenntnis genommen und

wird sich damit beschäftigen. In einer Karte des Solevorkommens in Westfalen ist

südlich der Ruhr die ehemalige Saline Werdohl eingezeichnet. In einer anderen Karte

über beratende Tätigkeit im Arbeitsbereich Hydrologie finden wir Werdohl unter

Bearbeitung: Mineralwasser und CO2-Gas Erschließung - Mineralquellenschutz.

Ein bemerkenswerter Abschnitt ist im Tätigkeitsbericht 1980-1981 des GLA zu lesen:

Einige gemeinsam mit dem Geochemischen Institut der Universität Göttingen begonnene

Schwefel-Isotopenuntersuchungen am Sulfatschwefel von mineralisierten Grundwässern

in Ravensburg, Salzkotten, Soest und Werdohl dürften einige neue genetische

Gesichtspunkte erbringen...

... Ende des 18. Jahrhunderts ist der kaum noch lohnende Betrieb völlig eingestellt

worden, und Eversmann schrieb 1804: "Das Werk liegt aus Mangel an Absatz schon

lange still." Durch den späteren Straßenausbau ist die Quelle endgültig verschüttet

worden. Nach den Berichten von Wiesermann stand das Gradierhaus auf dem Ufergelände,

wo sich später die Firma Schlesinger (Schmiedag) ansiedelte.

Der Name dieser Feldflur ist "op der Soalt-Süh" - auf der Salz-Siederei. Auch der

Familienname Sälter (Ableitung auch Selter?), Salzarbeiter, der früher in Werdohl

vorkam, erinnert uns noch an das ehemalige Salzwerk. Friedrich Harkort, der Pionier

der westfälischen Industrie, gab den Werdohlern den Rat, aus dem ehemaligen

Siedebetrieb ein zeitgemäßes Solbad zu machen. Eine Denkschrift soll er darüber

verfasst haben. Sein Anruf an den märkischen Unternehmergeist blieb erfolglos.

Wiesermann hat zum Werdohler Salz einen interessanten Bericht hinterlassen. So hat

das Solevorkommen Mitte des vorigen Jahrhunderts noch einmal die Gemüter beschäftigt.

Carl H..., der ein Sonderling und etwas verwunderlicher Mann gewesen sein soll,

hatte versucht, auf dem Steinwerth die Quelle wieder anzubohren. Daß er an der

verkehrten Stelle gebohrt hatte, kümmerte ihn nicht. Eines Tages verkündete er freudig,

das Wasser in dem Bohrloch schmecke salzig. Er glaubte sich auf dem richtigen Wege,

bis er schließlich dahinter kam, daß ein guter Nachbar als Schabernack eine gehörige

Portion Kochsalz zur Belebung der Sole in das Bohrloch geschüttet hatte.

Quelle: Süderländische Geschichtsquellen und Forschungen, Bd. III, 1958 E. Dösseler (Staatsarchivrat Dr. Emil D., *09.02.1906 Dösseln/Werdohl), hier: S. 150, 1629 -1694 Nr. 370

Salzwerk zu Werdohl

Die klevische Amts- und Rechenkammer bekundet 1629, Aug. 21, dass Joh. v. Diest,

Dr. der Rechte, und seine Mitgewerken Anne v. der Beeck, Mattheiß Bruininghaußen

und Laurentz Mercker einen Mutzettel des Bergverwalters Peter Cronenberg vorzeigten,

wonach Matth. Br. (s. ob.) am 30. Mai ein salzödiges Wasser zwischen Werdohl und

Ütterlingsen am Lennstrom "unter Helckenmert" bergläufiger Weise gemutet habe und

am 14. Juni um Belehnung angesucht habe. Vorläufiges Lehnsprivileg: niemand darf

im Kirchspiel Werdohl ein neues Salzwerk anlegen. Verleihung von drei zehntfreien

Jahren (f. 16/17).

Bescheinigung des Rates zu Neuenrade 1634, März 2: Nach Aussagen der Salzgewerken

zu Werdohl sei im Jahre 1633 das Salzhaus abgebrannt; im Januar habe das Hochwasser

längs der großen Mauer zur Abkehrung der Lenne alle Salzpfützen überschwemmt und

geschädigt. Trotzdem sei mit großen Kosten von den Gewerken ein "leckhauß" erbaut

worden unter Mitwirkung versch. Bürger von Neuenrade (f. 5).

Gesuch des Gewerken des Werdohler Salzwerks an die klev. Amtskammer um Abgabennachlaß

1637, März 9: Sie hätten den beschwerlichen Bau eines neuen Salzwerks mitten

im Kriegswesen vollendet - ohne Unterbrechung bis zum Frieden wie in Aßel und Hattingen.

Hinweis auf Brand und Hochwasserschäden, so daß alle "vorige kosten inutil" sein,

da so viel Salzwasser nicht zu finden sei, daß man mit 2 Pfannen continuo sieden könne.

Ferner sei das Wasser so schlecht, daß man in einer Kanne nur 1 1/2 Lot, oder höchstens

2 Lot Salz finden könne, während in Werl die Sole 8 Lot und zu Soest 6 Lot habe. Daher

müsse man eine ganze Woche sieden, ehe man eine Pfanne gar Salz sieden könne. Ferner

sei das Salzwerk auch "wegen des paßes und bruck zu werdoel, da alle die kayserliche

und ligiste armeen mehrenteilß passirt, gar geferlich gelegen, also daß verscheidenmahl

geplundt, auch daß werck etzlichmahl vor brandt ranconieren mußen."

Deshalb hätten auch der Prinzipalmeister Laurentz Mercker, wie noch ein Gewerke

Matthiß Bruninghauß ihre Anteile verkauft. Man wolle, falls das Salz in gutem Preise

bleibe, jährlich statt des Zehnten 100 Rtl. von beiden Pfannen erlegen, auch

Pfandschaften für die mit den (niederld.) Staaten accordierten Gelder stellen.

Falls das Salzwerk sich bessere und man mit der 3. Pfanne sieden könne, wolle

man jährlich 50 Rtl. mehr statt des Zehnten geben. Falls das Salz abnehme, könne

man nur weniger zahlen (f. 34).

Anweisung aus Kleve an Gerh. Holtzbringk, Rentmeister zu Altena, und an Arnolt

Frialdenhofen, Richter zu Neuenrade, o. D. (1637 ?): Der Salzzehnte zu Werdohl

sei an Joh. v. Diest, Dr. der Rechte, s. Ehefrau u. Nachkommen, bei einer

jährlichen Abgabe von 100 Rtl. gegen eine vorgestreckte Summe ab 11. März 1637

verpfändet (f. 12a).

Eingabe des Henrich v. Dienst (ca. 1694): Sein verst. Vater Joh. v. Diest,

klevemärk. Vizekanzler(1 , sei am 21. Aug. 1629 laut beiliegend. Lehnbrief (vgl. oben)

samt s. Mitgewerken mit dem Werdohler Salzwerk belehnt worden. Drei Teile hiervon

seien am 15.09.1663 von s. sel. Vater ihm übertragen; der vierte Teil sei aber auf

die Erben Holtzbringk gekommen. Bitte um einen neuen Lehnbrief (f. 15).

1) Nach der Stammtafel v. Diest (Zeitschrift "Der Märker" 1954, S. 14 f.) war

der Vizekanzl. Joh. v. Diest (†1665) Großvater des gen. Simeon v. Diest. |