|

Quelle: AntiBerg Nr. 6 vom 01.03.1977, S. 4-6

Die Erforschung der Knitterhöhle

Von Rainer und Dieter Stoffels

Zwischen der von Iserlohn nach Letmathe führenden Bundesstraße 7 und

der in halber Höhe des Südhanges des Sonderhorstes verlaufenden

Bahnstrecke liegt im mitteldevonischen Massenkalk ein seit dem

vorigen Jahrhundert aufgelassener Steinbruch. Besitzer des teilweise

bebauten Grundstücks ist der Uhrmacher Alfred Knitter (Iserlohn-Letmathe,

Hauptstr. 77)

Hinter seinem Wohnhaus führt ein Weg durch einen terassenartigen

Garten empor zum Eingang der Knitterhöhle. Er liegt am Fuße einer

kleinen Steilwand oberhalb einer bewachsenen Halde. Die erste

genauere Untersuchung der tagnahen Höhlenteile datiert wohl aus

dem Jahre 1868, als oberhalb der Höhle die Trasse der Iserlohner

Eisenbahn in den Kalkstein gesprengt wurde. Bei dieser Gelegenheit

bahnte man sich auch mit Dynamit einen Weg durch die engsten

Teile des "Sinterperlenganges", der die Knitterhöhle mit der

Höhle "Pferdestall" (4710/8) verband.

1910 erfolgte die erste höhlenkundliche Untersuchung durch Dr. Benno

Wolf, dem 1. Vorsitzenden des Rheinisch-Westfälischen Höhlenforschungsvereins

in Elberfeld. Er veröffentlichte im Mitteilungsblatt seines Vereins

eine ausführliche Beschreibung der bis damals bekannten Höhlenteile

(Westdeutsche Höhlen I, Höhlen Nr. 31, 32, 33: "Untere Dechenhöhle",

siehe auch folgenden Artikel).

Erst im Frühjahr 1973 setzte durch einen Hinweis der Studiengemeinschaft

für Vorgeschichte und Höhlenkunde Iserlohn eine Neubearbeitung der

Höhle seitens der Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Sauerland ein.

Im Laufe eines halben Jahres gelang nun durch den Einsatz von Spaten,

Hammer und Tauchgeräten der Vorstoß in die bis dahin unbekannten

Gänge der Knitterhöhle. Anfangs bildeten die sechs Syphone der

ausgedehnten wasserführenden Teile das größte Hindernis. Nur die

Hälfte konnte durchtaucht werden. Der Rest war trotz vorangeschobener

Pressluftflasche zu eng oder eine ungünstige Fließrichtung trübte

das Wasser zu stark.

Erst als im September 1973 die anhaltende Trockenheit des vorangegangenen

Sommers zum Versiegen des Höhlenbaches führte, und der örtliche

Karstwasserspiegel sich um über 7 Meter senkte, wurde auch der Weg

durch die restlichen Syphone frei. Damit wurden auch alle sonst unter

Wasser liegenden Gangstrecken zum erstenmal befahren. In rascher

Folge, die baldige Rückkehr des Höhlenbaches fürchtend, erfolgten

nun weitere Neuentdeckungen und anschließende Vermessung. So konnte

die vorher mi 98 Meter veranschlagte Höhle (H. Streich) auf eine

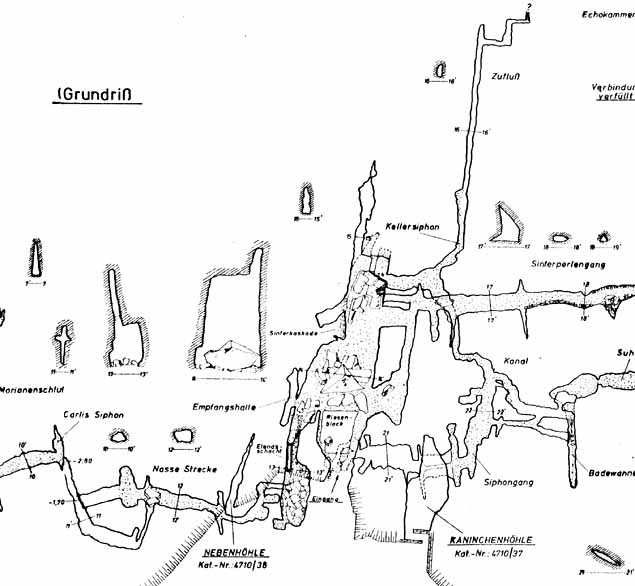

Gesamtganglänge von 510 Meter vermessen werden. Der vorliegende Plan

zeigt die Knitterhöhle in wasserlosem Zustand.

Beschreibung

An den Wänden der Empfangshalle lässt sich unschwer das Niveau einer

ehemalig durchgehenden Sinterdecke nachweisen. Sie ist im nördlichen

Hallenteil noch erhalten und untergliedert ihn in zwei Etagen. Diese

Sinterdecke muss auf einer Lehmablagerung entstanden sein, die später

durch den Höhlenbach wieder fortgeschwemmt wurde. Dieser Vorgang

führte zum Einsturz der Decke. Davon zeugt das Bruchstück einer

mächtigen Tropsteinsäule, die heute weit unterhalb des Niveaus der

alten Sinterdecke am Hallenboden liegt. Auf ihr wachsen bereits

Stalagmiten der 2. Generation.

Zur 1. Sintergeneration dürfte dagegen der sogenannte "Wächter"

gehören. Diese mehrere Meter hohe, säulenartige Wandversinterung ist

das eindrucksvollste Tropfsteingebilde der Höhle. An dieser Säule

lässt sich das Tropfstein-Wachstum außergewöhnlich gut beobachten,

da die Basis der Säule wegen des Einstürzens der Sinterdecke

vollkommen frei liegt.

Will man den aktiven Teil der Höhle befahren, steigt man zwischen den

Blöcken im hinteren Teil der Empfangshalle ab zum "Kellersyphon". Den

Zugang zu diesem Syphon sperrte bis 1973 eine 0,50 Meter starke

Lehmwand, aus der aus einer nur 0,20 mal 0,30 Meter großen Öffnung

der Höhlenbach hervorsprudelte. Erst nach Aufgraben der Engstelle

und mehreren vergeblichen Tauchvorstößen konnte der Syphon überwunden

werden. Leider endete der dadurch entdeckte "Zufluss" in einer

abwärtsführenden, unschliefbaren Kluftfuge.

Dem Kellersyphon gegenüber schließt sich in südlicher Richtung

bachabwärts der sogenannte "Kanal" an. Auch dieses Gangstück musste

erst aufgegraben werden und war, wie der größte Teil der neuen Gänge,

nur auf allen Vieren oder auf dem Bauche zu befahren. |