Quelle: Süderländer Tageblatt vom 31.12.2005

Martin Zimmer erkundete

Zimmers Diavortrag bei den Kückelheimer Senioren stieß auf reges Interesse. Abgebildete Plettenberger Höhlen sind heute meist gar nicht mehr zugänglich.

PLETTENBERG Auf eine spannende Reise in die vergessenen Stollen und Höhlen

der Vier-Täler-Stadt nahm Stadtarchivar Martin Zimmer am Donnerstag etwa

65 Kückelheimer Senioren mit. Er war mit seinem Referat einer Einladung der

Kückelheimer Silvestersänger in die Erlöserkirche gefolgt, wo diese einen

Nachmittag mit Kaffee und Kuchen für die Senioren des Dorfes veranstalteten.

Besonders beeindruckend waren neben dem fachlich fundierten Vortrag über

den historischen Bergbau in Plettenberg auch die einmaligen Bilder "unter

Tage" aus Stollensystemen und Höhlen, die heutzutage gar nicht mehr oder

nur noch schwer zugänglich sind. Die Auswahl aus etwa 1 000 angefertigten

und zusammengetragenen Lichtbildern vermittelte dem Publikum einen

interessanten Einblick in den "Schweizer Käse" Plettenbergs, wie Wolfgang

Baberg treffend die Landschaft unter Tage betitelte.

Denn 113 Grubenfelder waren von 1600 bis 1952 im Amtsgerichtsbezirk Plettenberg,

zu dem auch die Gemeinde Herscheid gehörte, verzeichnet. Eisen, Kupfer,

Blei und Zink wurden in teils kilometerlangen Stollen abgebaut. Ob Hestenberg,

Saley oder Bärenberg: Überall wiesen die "Höhlenforscher" um Martin Zimmer

Spuren des Bergbaus nach. Neben den Stollensystemen, die teilweise bis

ins Jahr 1046 zurück datiert wurden, galt der Fokus des Vortrages, aber

auch der Heinrich-Bernhard-Höhle im Oestertal, Plettenbergs größter

Tropfsteinhöhle. Diese ist heute nur noch für Fledermäuse zugänglich

– aufgrund fortlaufender Beschädigungen der Schlösser hatte man Mitte

der 80er Jahre beschlossen, die Höhle mittels einer meterdicken Eisentür

zu versiegeln.

Die einzigartigen Aufnahmen, die in der "Forschungszeit" entstanden,

lassen jedoch aufregende Naturschönheit hinter dem kalten Deckel vermuten.

Viele der Bergwerksstollen im Stadtgebiet seien in den Jahren des Zweiten

Weltkriegs zu Luftschutzbunkern ausgebaut worden. Ein beeindruckendes

Beispiel seien die Stollen gegenüber der Firma DURA – leider sind auch

diese nicht begehbar, da sie zugemauert wurden. Kurz: Die Kückelheimer

Senioren genossen den fachlich versierten Vortrag und erhielten Einblicke

in die Historie und die Höhlensysteme der Vier-Täler-Stadt, die kaum

alltäglich sind. Im Anschluss saß man in geselliger Runde bei Kaffee

und Kuchen zusammen und hatte viel Gesprächsstoff. Höhlen sind doch

stets geheimnisvoll und in jedem steckt ein "kleiner Höhlenforscher". jmt

Quelle: "Plettenberg - Märkischer Kreis", herausgegeben vom

Kreisheimatbund zum Kreisheimattag 1994 in Plettenberg, hier: Die

"Heinrich-Bernhard-Höhle" bei Plettenberg - ein einzigartiges

Naturdenkmal, Autor: Martin Zimmer, S.60-63, 6 Fotos, 1 Zeichnung.

"Heinrich-Bernhard-Höhle" bei Plettenberg

Von den Höhlen, wie man sie insbesondere in Kalk- und Dolomitgegenden

vorfindet, geht zweifellos eine eigenartige Faszination aus.

Es liegt wohl daran, dass sie den Zugang zu einem Teil unserer

Welt bieten, der uns sonst verborgen bleibt.

Das Sauerland, das "Land der tausend Berge", gilt nicht zu

Unrecht als "Land der Naturhöhlen". Die Bewohner dieser Landschaft

sowie die große Zahl der Touristen aus dem benachbarten Ruhrgebiet

besuchen auf ihren Wanderungen durch das südwestfälische Bergland

gern die "Unterirdischen Zauberreiche" der bekannten Tropfsteinhöhlen

bei Letmathe oder im Hönne- und Biggetal, um bei ihrem Gang durch

die weit verzweigten Felsspalten, Klüfte und Sintergalerien den

großen Formenreichtum der Tropfsteine und damit auch ein Stück

Erdgeschichte des Sauerlandes zu erleben.

Die "Schau- und Besucherhöhlen" liegen fast ausnahmslos in den

mächtigen Formationen des "Sauerländer Massenkalkes", die sich in

einem breiten Band von Hagen über Letmathe, Iserlohn, Balve (Hönnetal)

bis an die Lenne hinziehen und in ihren Ausläufern Attendorn erreichen.

- Neben diversen für die Öffentlichkeit zugänglichen Tropfsteinhöhlen

gibt es im Sauerland eine Vielzahl von weniger bekannten Höhlensystemen

unterschiedlichster Ausdehnung. Sie sind wegen ihrer oftmals sehr

versteckten Lage und schwierigen Begehbarkeit nur von geübten und

entsprechend gut ausgerüsteten "Höhlenwanderern" zu begehen. Hinzu

kommt, dass in derartigen Naturhöhlen meistens nur wenige Tropfsteine

vorhanden sind und sie sich demzufolge als "Touristenhöhlen" kaum

eignen würden. Dennoch gilt gerade jenen weithin unbekannten

Höhlensystemen das besondere Interesse der Höhlen- und Karstforscher

(Speläologen). Sie sind u. a. darum bemüht, Naturhöhlen zu vermessen,

durch neue Grabungen vorhandene Gangsysteme weiter zu erforschen oder

ihre geologischen Besonderheiten im Bild zu dokumentieren. Somit ist

Höhlenforschung ein wesentlicher Beitrag zur Geschichte des Sauerlandes.

Außerhalb der bereits erwähnten Zone des Sauerländer Massenkalkes

liegt nahe der Stadt Plettenberg das landeseigene Naturdenkmal

"Heinrich-Bernhard-Höhle", benannt nach ihren Entdeckern Heinrich

Decker und Bernhard Klein aus Plettenberg-Oesterau.

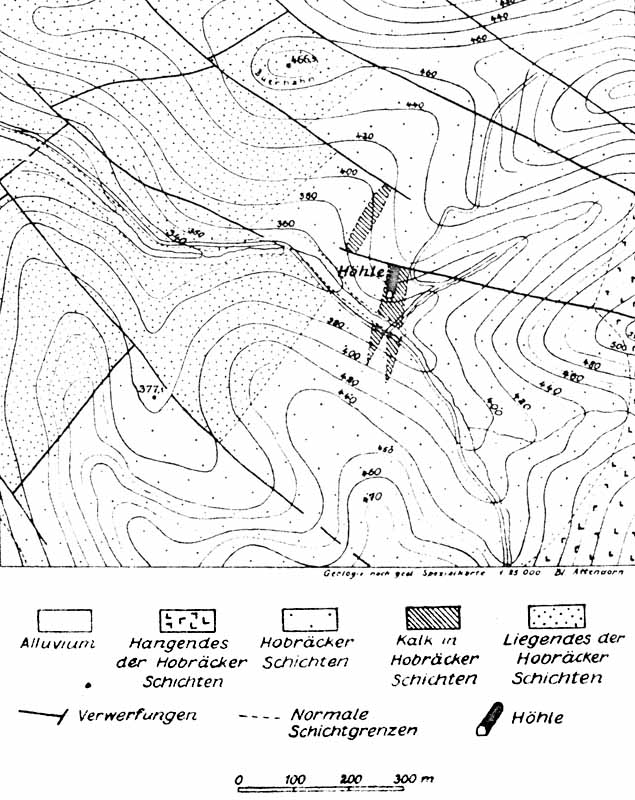

Über einem ehemaligen Kalksteinbruch, an dessen Steilhängen Kalke, z. T.

Felsklippen bildend, zutage treten, liegt der Eingang zur Höhle

(s. Abb. 1/2). Die schätzungsweise 20 bis 30 Meter mächtige Südostwand

wird vorwiegend aus den Riffbildern (Organismen) Stromatoporen,

Tabulaten und Tetrakorallen aufgebaut. Bei den Kalkschichten handelt

es sich um den Ansatz zur Bildung eines Korallenriffs auf einem

flachen, küstennahen Meeresboden. Infolge sich ständig wiederholender

Einschwemmungen sandiger und toniger Schichten, die das Korallenwachstum

stören, konnte sich das Riff nicht voll entfalten. So sind die

Kalkablagerungen unrein und teilweise von Grauwackematerial

durchsetzt. Wir haben es hier mit einer Kalklinse zu tun, die

außerhalb des eigentlichen Sauerländer Massenkalkgürtels liegt.

Schon in den zwanziger Jahren galt dem "Kruplouk", wie die wenige Meter

lange Felsspalte in dem kleinen Kalkkomplex des "Keuperkusens"

südlich des "Buerhahns" allgemein von den Bewohnern des Oestertales

genannt wurde, die besondere Aufmerksamkeit von Bernhard Klein. In

seinem Arbeitskollegen und Freund Heinrich Decker fand er einen

engagierten Helfer, denn von 1934 bis 1942 führten sie gemeinsam

systematische Untersuchungen in "ihrer Höhle" durch.

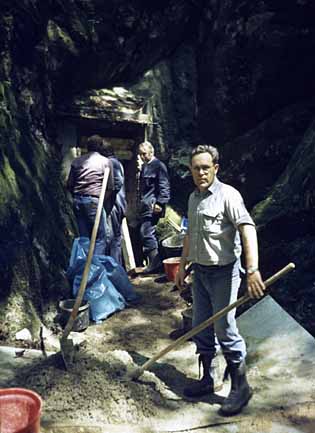

Der Bereich des recht engen Höhleneingangs wurde zunächst in

mühevoller Arbeit erweitert und die einlagernden Lehmschichten

abgetragen. Hierbei fand sich schon in den oberen Lehmschichten

ein Faustkeil, ein sogenannter "Spinngürtel" zum Bearbeiten von

Wolle, und ein Gehörnstück, dass vermutlich von einem Elch stammte.

Die Echtheit jener Artefakte, die auf eine sehr frühe Besiedlung

unserer Heimat schließen lässt, wurde Jahre später von berufener

Seite anerkannt. Leider sind jene Fundstücke durch Kriegseinwirkungen

verlorengegangen.

Die eigentliche Neuentdeckung der größeren Höhlenbereiche gelang

erst, als ein am Ende des bereits bekannten Lehmganges quer liegender

Felsblock durchbrochen werden konnte. - 1942 wurde Heinrich Decker

zur Wehrmacht eingezogen. Er kehrte leider nicht wieder in seine

Heimat zurück. Bernhard Klein blieb es überlassen, allein die

Erschließung "seiner Höhle" fortzusetzen.

Erst im Jahre 1949 wurde man auch seitens der Behörden auf die

Forschungsarbeiten von Bernhard Klein aufmerksam. Am 28. Oktober

1949 fand auf Anregung des Sauerländischen Gebirgsvereins, Bezirk

Unterlenne, eine Begehung der inzwischen durch Treppen und Leitern

erschlossenen Höhle statt. Unter Leitung von Bernhard Klein nahmen

seinerzeit Prof. Dr. Beck (Universität Münster), Stadtdirektor

Heinrich Kordes (Stadt Plettenberg), Rektor Rosendahl (Nachrodt)

sowie der Vorsitzende der damals noch existierenden SGV-Abteilung

Oestertal, Willi Arndts, an dieser Exkursion teil.

Wenige Wochen später, am 17. Dezember 1949, wurde die Höhle von

Professor Lotze, Münster, erstmalig wissenschaftlich untersucht

und beschrieben. Eine genaue Vermessung der gesamten Höhle sowie

die Erstellung eines Grundrisses erfolgte allerdings erst im Jahre

1988 durch Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst,

Hemer e.V., unter Leitung von Heinz Werner Weber (Hemer).

Wie so viele Höhlen des Sauerlandes ist auch die Heinrich-Bernhard-Höhle

vorwiegend durch Auslaugung des Kalkes entstanden. Wasser drang durch

das Gestein ein und erweiterte durch Auflösung des Kalkes zunehmend

die Klüfte und Spalten. Mit Sicherheit floss einst ein Bach durch

die Höhle, bis sich - bedingt durch den Einsturz von Teilen des

Deckgebirges - der gegenwärtige Taleinschnitt herausbildete, das

Erosionsniveau tiefer verlegte und der Bach Keuperkusen seinen

jetzigen Verlauf erhielt.

Beschreibung der Höhle

Am tiefsten Niveaupunkt der Heinrich-Bernhard-Höhle liegt in

einer Kluftspalte von ca. 25 Metern Länge ein kleiner, schmaler

See (27 Meter unter Eingangsniveau). Wasserfärbungen haben ergeben,

dass von hier aus unterirdische Verbindungen zum Bachlauf des

Keuperkusens außerhalb der Höhle bestehen, und der Wasserstand

den Schwankungen des Grundwasserspiegels unterworfen ist.

Ein vom tiefsten Höhlenpunkt ausgehender Seitengang ("Korallengang")

steigt steil auf in ein weiteres Gangsystem. Es ist streckenweise

verstürzt und durch eindringendes Oberflächenwasser sehr schlammig.

Dennoch zeigen sich gerade hier in diesem unwegsamen Höhlenbereich

seltene Abdrücke verschiedener Riffbilder sowie in versteckten

Seitenspalten Exentriques. - Die Gesamtlänge dieser Höhle beträgt

192 Meter, ihre Raumhöhe schwankt zwischen 1,10 Meter und 9,00 Meter.

Nach Prof. Lotze weist die "Heinrich-Bernhard-Höhle" gegenüber

anderen sauerländischen Höhlen folgende Besonderheiten auf:

Somit "weist die 'Heinrich-Bernhard-Höhle' in Plettenberg Eigenschaften

auf, wie sie gerade in den überlaufenen Touristenhöhlen nicht mehr

anzutreffen sind." (Dr. C. D. Clausen, Geologisches Landesamt NRW,

Krefeld, 28.04.1978).

Auf Vorschlag von Prof. F. Lotze wurde das einstige "Kruplouk",

bzw. die "Romberg-Höhle", im Jahre 1951 nach den Vornamen der beiden

Entdecker in "Heinrich-Bernhard-Höhle" umbenannt und durch den

Regierungspäsidenten in Arnsberg als Naturdenkmal ausgewiesen. Damit

erfuhren Heinrich Decker und Bernhard Klein - wenn auch spät - eine

Würdigung ihrer mehr als ein Jahrzehnt lang durchgeführten Forschungsarbeiten.

Leider kam es in der Vergangenheit immer wieder zu gewaltsamen

Einbrüchen in die "Heinrich-Bernhard-Höhle" und zu umfangreichen

Zerstörungen im Höhleninneren. Die Mitglieder der "Arbeitsgemeinschaft

Höhle und Karst e.V. Hemer" haben mit großzügiger Unterstützung durch

die Stadt Plettenberg, den Sauerländischen Gebirgsverein und den

verschiedenen Naturschutzbehörden auf Kreis- und Landesebene versucht,

das Naturdenkmal durch den Einbau neuer Sicherungsanlagen vor weiteren

Zerstörungen zu schützen. Leider haben die mutwilligen Beschädigungen

auch 1994 nicht aufgehört! Somit verdeutlicht die Geschichte dieser

Höhle auch das Ausmaß gewaltsamer Zerstörungen eines einst reichhaltig

vorhandenen Naturinventars. Dem Gedanken des aktiven Höhlenschutzes

kommt daher eine besondere Bedeutung zu.

"Höhlen - Welt ohne Sonne!" (Prof. W. Bauer, Wien 1971) Sie zu erleben,

zu erforschen und zu erhalten sind die eigentlichen Motive und Ziele

aller "Lehm- und Kriechgefährten", wie sich der Kreis der Höhlenfreunde

in Plettenberg und Hemer gern nennt! Allen sei Dank, die sich für den

Erhalt unserer Naturdenkmäler aktiv einsetzen und auch weiterhin an

der Plettenberger "Heinrich-Bernhard-Höhle" interessiert sind!

Quellen-/Literaturnachweise:

Quelle: WDR I. Programm, Hörfunk, Donnerstag, 24.01.1985

Auch kleine Höhlen haben ihren Reiz

Sprecherin: Zu Beginn des heutigen Programms laden wir ein zu einem

Erkundungsspaziergang in eine Naturhöhle des Märkischen Sauerlandes . . . Das

märkische Sauerland - zwischen Iserlohn und Lüdenscheid - birgt eine Fülle

von Naturhöhlen. Einige von ihnen sind wegen ihrer einzigartigen Vielfalt

an Tropfsteinformationen dem Besucher dauerhaft zugänglich. Doch auch die

versteckt gelegenen, stets verschlossenen, kleineren Höhlen haben ihre Reize.

Über eine von ihnen, die Heinrich-Bernhard-Höhle bei Plettenberg, berichten

wir jetzt.

Mark vom Hofe: Wir stehen hier an einer kleinen, schmalen Brücke, einem

sehr wackeligen Steg über einem dahinplätschernden. Diese Brücke leitet uns

steil einen Berg hinan zu einer der vielen Höhlen im Märkischen Sauerland.

Niemand kennt diese Höhlen alle. Einige sind bekannt, darunter die Atta-Höhle

und die Dechenhöhle, doch diese kleine Höhle, um die wir uns jetzt bemühen

und für die wir und interessieren, ist die sogenannte Heinrich-Bernhard-Höhle.

Ich habe mir bei Herrn Martin Zimmer, einen begeisterten und interessierten

Höhlengänger. Herr Zimmer, was macht den Reiz und die Bedeutung dieser

Heinrich-Bernhard-Höhle aus?

Und damit erlebt er auch ein Stück Erdgeschichte des Sauerlandes. Diese Schau-

oder Besucherhöhlen liegen fast ausnahmslos in den mächtigen Formationen des

Sauerländer Massenkalkes aus der Zeit des Oberen Mitteldevons.

Mark vom Hofe: Wie alt ist das ungefähr, das Obere Mitteldevon?

Wieviel Jahre liegt das zurück?

Martin Zimmer: Ja man muss ungefähr ausgehen von einer Zahl 340 bis 380

Millionen Jahre, wobei es auf einige Jahre sicherlich hier nicht ankommt. Nun,

sie erwähnten bereits vorhin, dass neben diesen bekannten Schauhöhlen es noch

eine Vielzahl von weniger bekannten Höhlensystemen in der unterschiedlichsten

Ausdehnung gibt. Sie sind nicht einfach zu finden. Oft liegen sie versteckt.

Sie sind schwierig in der Begehbarkeit und deshalb auch nur von geübten und auch

entsprechend gut ausgerüsteten Höhlenwanderern zu begehen. . . .

Quelle: "Plettenberg, Industriestadt im märkischen Sauerland", 1962, S. 149 (Willi Arndts)

Heinrich-Bernhard-Höhle bei Oesterau

Die Höhle war schon 1934 bekannt, wurde aber erst in den Vorkriegsjahren

von Bernhard Klein und Heinrich Decker erforscht und erschlossen. Wer sich

ein Bild von der gewaltigen Arbeit dieser beiden Männer machen will, der

betrachte die große Lehmhalde vor der Höhle und überlege sich, dass

diese ca. 200 Meter lang ist und darin Höhenunterschiede bis zu 40 Metern

zu bewältigen sind. In vielen Arbeitsstunden haben Bernhard Klein und

Heinrich Decker die ganze Höhle geräumt; es war daher eine Anerkennung

ihrer Arbeit, als die Höhle nach dem Kriege unter Naturschutz gestellt

und nach den Erforschern "Heinrich-Bernhard-Höhle" genannt wurde.

Quelle: Süderländer Tageblatt vom 17.11.1949

Im Reich der Riesen und der Zwerge

von Rektor Gustav Rosendahl, Naturschutzobmann des SGV-Bezirks Unterlenne

Plettenberg-Oesterau Eine herrliche Höhle wurde von zwei

Männern in jahrelanger, mühevoller Arbeit erschlossen. Vor 15 Jahren

begannen Bernhard Klein und Heinrich Decker aus Oesterau eine

bis dahin nicht beachtete Höhle im Kalkgebirge des Oberdevon

einzudringen. Alle freien Stunden mussten dem idealen Werk

gewidmet werden, bis man endlich Aussicht auf Erfolg erwarten

durfte. Bis zum Jahre 1942 arbeitete man gemeinsam manche Nacht

im tiefen Schoß der Erde. Bei spärlichem Lampenlicht wurde der

Höhlenlehm entfernt, aber jede Schaufel sorgfältig untersucht,

ob nicht auch interessante Einschlüsse entdeckt würden.

Zeuge dafür, dass unsere Heimat schon vor mehr als 50.000 Jahren bewohnt war.

Werke riesiger, erdgestaltender Kräfte wir künstlerischer Zwergenarbeit zu bewundern.

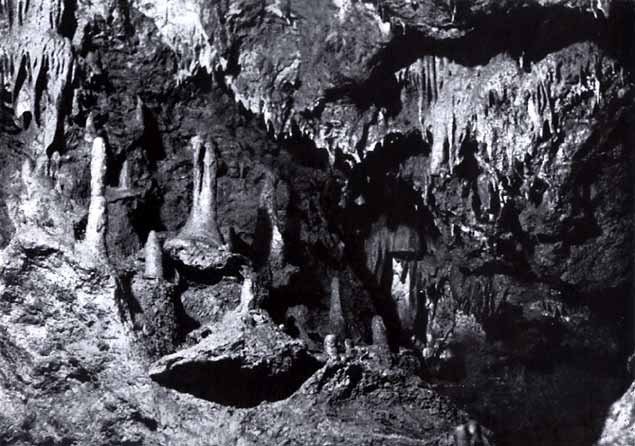

Und dann stehen wir staunend und

bewundernd vor den schönen Tropfsteingebilden, die wie ein großer

Wasserfall an den Wänden hinabhängen oder vom Boden aus noch immer

in die Höhe "wachsen" oder von den Decken sich nach unten strecken.

Auch an feinen Gardinen haben es die Zwerge bei der Ausschmückung

der Höhle nicht fehlen lassen. Und wie glitzern die Kristalle des

Kalkspats an dem Felsgestein! Interessante, formenreichste

Kleinbildungen der Tropfsteine erfreuen wieder an anderen Stellen

das Auge des Beschauers.

Ein Höhenunterschied von etwa 45 m musste auf den Leitern, die Bernhard

Klein sicher einbaute, überwunden werden. Wenn dann der Blick nach

oben schweift und die Felsen vom Licht der Azethylenlampe auch nur

dürftig erhellt werden, so ermisst der Mensch an der gigantischen

Wunderwelt, die sich vor seinem Blick auftut, seine ganze zwergenhafte

Kleinheit. Etwa 150 bis 200 m weit kann man in diese herrliche

unterirdische Welt eindringen.

Es ist zu vermuten, dass der Hauptraum der Höhle noch gar nicht erschlossen ist;

Der Bezirk Unterlenne des SGV nahm sich der verdienstvollen Sache

an, und der Verfasser machte dem Landesmuseum für Vor- und Frühgeschichte

in Münster wie dem Regierungsbezirk Arnsberg, Lienenkämper, Meldung.

Am 28.10.1949 fand

die erste offizielle Begehung der Höhle

Herr Stadtdirektor Kordes versprach, sich für den Schutz der Höhle

einzusetzen und vor allen Dingen eine Stahltüre und weiteres Material

für die Sicherung des Einganges zur Verfügung zu stellen; denn es ist

beschämend, wie rohe Hände in dem Wunderwerk der Höhle vernichtend

wirkten. 64 DM gab Klein bereits allein für immer wieder zertrümmerte

Vorhängeschlösser aus. Eine Azethylenlampe wurde ihm beim Einbruch

in die Höhle zerschlagen , mehrere Kilogramm Azethylen durch die Höhle

gestreut, manches schöne Tropfsteingebilde freventlich zertrümmert.

Hoffentlich wird den Rohlingen das weitere Eindringen bald unmöglich

gemacht. Der Naturschutzbeauftragte für Arnsberg konnte am Tage der

Begehung leider nicht erscheinen. Er wird sich die Höhle bald ansehen

und sie dann unter Naturschutz stellen.

Bernhard Klein und Heinrich Decker aber haben sich durch die Erschließung

der Höhle ein Denkmal gesetzt, und jeder Heimatfreund wird ihnen für

den der Heimat geleisteten Dienst danken.

Quelle: "Unterirdische Zauberreiche des Sauerlandes", Heinrich Streich,

1967, S. 108-111

Heinrich-Bernhard-Höhle

Vom Ortsteil Lettmecke (Stadt Plettenberg) wandern wir auf der Hauptstraße

Richtung Attendorn. Etwa 200 Meter hinter der Straßengabel, welche rechts

nach Herscheid, links nach Attendorn führt, verlassen die Attendorner

Landstraße und biegen links in ein hübsch gelegenes Tal ein. Nach etwa

20 Minuten Fußmarsch, vorbei am neuen Forsthaus, erreichen wir links am

Wege das kleine Wasserwerk der Stadt Plettenberg. Hier steigen wir die

Stiege hinab, überqueren den Bach, bewegen uns links über Treppenstufen

aufwärts und erreichen unverkennbar den im Felsgestein schön hergerichteten

Höhleneingang.

Die Höhle ist normalerweise verschlossen, doch erhalten wir den Schlüssel

im neuen, oben erwähnten Forsthaus oder bei Herrn Bernhard Klein in

Plettenberg-Oesterau, Oestertalstr. 43.

Die Höhle verläuft zunächst auf einer Erstreckung von 50 Meter annähernd

waagerecht, dann erfolgt ein Abstieg von 12 Meter über mehrere Sprossenleitern.

Danach verläuft der Gang leicht abwärts. Nach etwa 15 Metern von der Eisenleiter

entfernt befindet sich rechter Hand ein langgestreckter Teich in einer

Spalte, welcher, durch Grundwasser bedingt, wechselnde Ausmaße hat und sich

dem romantischen tiefsten Höhlenteil schön einfügt. Nach links steigt von

dieser Stelle der Höhlengang um etwa 10 Meter aufwärts und endet hier in

einem schmalen, noch unerforschten Teil. Im Gang linker Hand große

Korallen-Abdrücke.

Die Befahrung der Höhle ist leicht und bereitet auch das Durchfahren des

Steilstückes mittels der fest eingemauerten Leiter keine Schwierigkeiten.

Die Höhle, die inzwischen unter Naturschutz gestellt worden ist, weist

gegenüber anderen westfälischen Höhlen folgende Besonderheiten auf:

1. "Während die übrigen Tropfsteinhöhlen des Sauerlandes in dem

dem Oberen Mitteldevon angehörenden Massenkalk liegen, befindet sich die

Heinrich-Bernhard-Höhle in einem tiefmitteldevonischen Korallenkalk. Es

handelt sich bei dem Kalk ganz offenbar um den Ansatz zur Bildung eines

Korallenriffes auf einem ganz flachen, küstennahen Meeresboden. Das Riff

konnte sich aber nicht voll entfalten, weil immer wieder sandige und

tonige Einschwemmungen das Wachstum der Korallen störten.

Die Höhle enthält noch schöne Tropfstein- und Sintergebilde. Auch der

Fotofreund findet noch dankbare Objekte.

Quelle: Naturschutz in Westfalen, 10. Jahrgang 1950

Die neuentdeckte Tropfsteinhöhle

F. Lotze, Münster

Der Arbeiter Bernhard Klein in Plettenberg hatte bereits seit 15 Jahren

das Vorhandensein einer Höhle in einem felsig hervortretenden Kalksteinzug

südlich des Buerhahns, einer Anhöhe östlich von Lettmecke, vermutet.

Seit 1934 hat er dann zusammen mit dem Arbeiter Heinrich Decker systematische

Untersuchungen durchgeführt. Durch Abräumen von Gesteinsmassen wurde der

Höhleneingang freigelegt und eine zunächst schmale Spalte aufgeschlossen.

Dadurch wurde der Zugang zu der eigentlichen, teilweise recht geräumigen

Höhle geschaffen.

Diese selbst wurde durch Schlagen von Stufen, durch Erweiterung niedriger

Teile und Einbau von Leitern mit Geländer auf beträchtliche Erstreckung

begehbar gemacht. Es ist eine bewundernswerte Arbeit, die so von den beiden

Männern geleistet wurde; sie könnte eine gewisse Anerkennung dadurch finden,

dass wir die Höhle als "Heinrich-Bernhard-Höhle" (nach den Vornamen der

beiden Entdecker) benennen.

Man gelangt zu der Höhle von Lettmecke aus, einem Ortsteil von Plettenberg,

durch das Tal, das bei Punkt 284 (Meßtischblatt Attendorn) von Osten her

in dasjenige des Nuttmecker Baches ein mündet. Nach etwa 600 Metern gabelt

es sich. Man geht dann in dem nördlichen Talast in südöstlicher Richtung

weiter, seinen Windungen folgend, und gelant nach ca. 750 Meter an eine

Stelle, wo von Nordosten her ein steiles Seitentälchen einmündet. Hier findet

sich linker Hand (nördlich des Weges) ein kleiner verlassener Kalksteinbruch,

und am steilen Hang darüber treten Kalke, z. T. Felsklippen bildend, zutage.

In diesen befindet sich die Höhle.

Es handelt sich bei den Kalken um eine Einschaltung in den Hobräcker Schichten

des Unteren Mitteldevons. Das Kalkvorkommen ist auf Blatt Attendorn der

"Geologischen Spezialkarte von Preußen 1 : 25.000" verzeichnet (vergl.

Abbildung). Es hat hiernach nur eine verhältnismäßig geringe Erstreckung.

Vom Talgrund aus zieht es sich in nordnordöstlicher Richtung etwa 100 Meter

weit hin und wird dann von einer Verwerfung abgeschnitten. Nördlich derselben

setzt es, ca. 100 Meter nach Westen verschoben, wieder auf, um nach 120

Metern an einer weiteren Verwerfung zu endigen.

Die schätzungsweise 20 - 30 Meter mächtige, ziemlich steil gegen Südosten

geneigte Kalkbank wird vorwiegend aus Organismen, und zwar insbesondere aus

Riffbildnern wie Stromatoporen, Tabulaten und Tetrakorallen aufgebaut. In

der Höhle sind Korallenstöcke vielfach zu sehen und durch die Auswaschung

z. T. aus dem Gestein schön herauspräpariert. Es handelt sich bei dem Kalk

also ganz offenbar um den Ansatz zur Bildung eines Korallenriffes auf einem

ganz flachen, küstennahen Meeresboden. Das Riff konnte sich aber nicht voll

entfalten, weil immer wieder sandige und tonige Einschwemmungen das Korallenwachstum

störten. So sind denn auch die Kalkschichten sehr unrein und vielfach, besonders

im tieferen und höheren Teil, stark von Grauwackenmaterial durchsetzt.

Die Höhle, deren Eingang etwa 20 Meter über Talsohle liegen mag, ist durch

die Auslaugung dieses Kalkes entstanden. Der Kalk bildete wahrscheinlich ehedem

eine steilere, felsige Talstufe, über die das Wasser von Nordosten und

Südosten kommenden Bäche hinabfloss. Dieses drang durch die vorhandenen

Gesteinsklüfte in das Kalkgebirge und erweiterte durch Auflösung des Kalkes

während langer Zeiträume allmählich die Klüfte zu Spalten und schließlich

zu der geräumigen Höhle von heute.

Zeitweilig mag der gesamte Bach seinen Weg durch die Höhle genommen haben,

bis sich - vielleicht z. T. durch Einsturz von Höhlenteilen - der heutige

Taleinschnitt herausbildete, das Erosionsniveau tiefer verlegte und der

Bach seinen jetzigen Lauf erhielt.

Dieser Entstehung gemäß folgt die Höhle genau dem Streichen der Kalkzone in

nordnordöstlicher Richtung. Nach schmälerem, etwas gewundenen Eingang,

folgt eine starke Verengung; alsbald aber erweitert sich die Höhle zu

einer geräumigen Halle. Diese ist z. T. mit ansehnlichen Tropfsteinbildungen,

größeren Stalagtiten und einzelnen Stalagmiten, besetzt. Sie bilden sich

heute größtenteils nicht mehr weiter, ja, eine größere, von Sickerwasser

überflossene Sintermasse im vorderen Teil der Höhle zeigt sogar beträchtliche

Korrosionserscheinungen, und das Wasser hat hierin eine tiefe Furche

ausgewaschen.

Auf etwa 30 bis 40 Meter Länge (vom Eingang aus berechnet) bleibt die Höhle

etwa im gleichen Niveau. Die weitere Fortsetzung geht recht steil in die

Tiefe. Unten senkt sich die Höhlensohle weiter flacher gegen Nordosten ab.

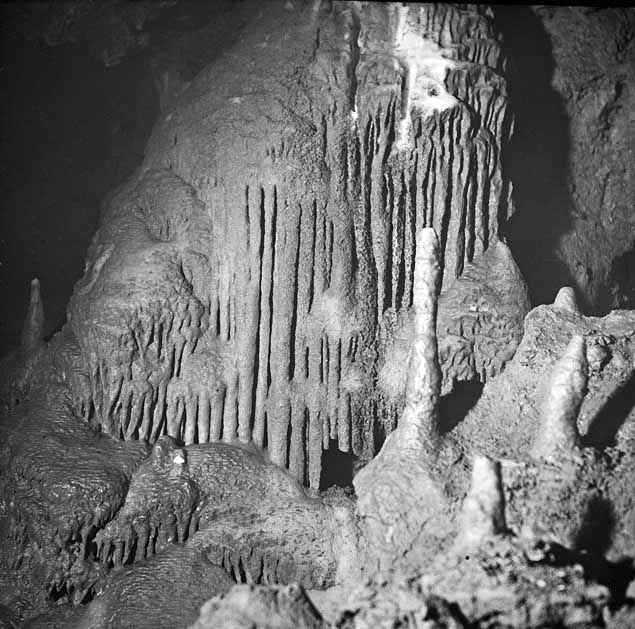

Im Gegensatz zu dem höheren, mit Tropfsteinen etwas reichlicher geschmückten

Höhlenteil ist dieser untere arm an solchen und überhaupt recht trocken.

An einzelnen Stellen sitzen auf den Wänden seitwärts gewachsene, büschelförmige

Kalzitgebilde, die sich nicht aus freiem Sicker- und Tropfwasser, sondern

aus der "Bergfeuchtigkeit" und dem in den Felsklüften vorhandenen "Schwitzwasser"

abgeschieden haben.

Andrerseits zeigen diese tieferen Höhlenpartien sehr eindrucksvolle

Erosionsformen, die das die Höhle ehedem durchfließende Wasser ausgewaschen

hat. Sehr bizarre, schroffe und zackige Felspartien erzeugen den Eindruck

einer wilden Zerrissenheit.

Von der untersten Stelle aus, bis zu der ich bei meinem Besuch am 17.12.1949

gelangen konnte, führen schräg aufwärts weitere Höhlengänge, deren obere

Teile sparsam mit Tropfsteinen und daneben mit "Kalzitbüscheln" besetzt sind.

Diese Tropfsteine scheinen, wenigstens zum Teil, heute noch weiter zu wachsen.

In den nördlichen Teilen der Höhle scheint der Kalk teilweise dolomitisiert

zu sein. Man kann das als Hinweis auf die Nähe der Verwerfungszone werten,

die die nördliche Begrenzung der Kalkbank darstellt; solche sekundären

Dolomitisierungen pflegen ja vielfach von Verwerfungsspalten auszugehen.

Überhaupt erklärt sich das unvermittelte In-die-Tiefe-setzen der Höhle am

leichtesten durch die Nähe der Verwerfungszone.

Hinsichtlich der Tropfsteinbildung lassen sich drei übereinander liegende

Stockwerke unterscheiden:

Diese Verhältnisse stehen offenbar mit dem Wasserhaushalt in Zusammenhang:

im unteren Teil fehlt Tropfwasser fast ganz, im mittleren Teil ist es an

Kalk gesättigt, so dass sich daraus bei der Verdunstung Kalk ausscheidet,

im oberen ist es ungesättigt bzw. reich an freier Kohlensäure, so dass es

hier auflösend wirkt.

Die Höhle, die inzwischen unter Naturschutz gestellt worden ist, weist

gegenüber anderen westfälischen Höhlen folgende Besonderheiten auf: |