|

Quelle: "Bergbau im Bereich des Amtsgerichtes Plettenberg", Fritz Bertram, 1952-1954, S. 106

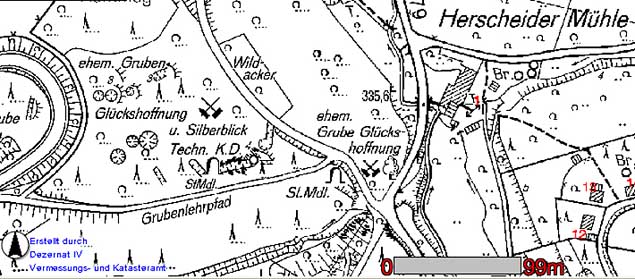

6. Glückshoffnung - Schwefelkiesgrube

Name "Glückshoffnung" trog: 1926 Schließung mangels Masse 06.06.2005 / LOKALAUSGABE / HERSCHEID Herscheid. (wi) Sogar einen Blick in die Tiefen der 1926 geschlossenen Grube "Glückshoffnung" konnten die rund 60 Rotarier werfen, die gemeinsam mit Fachmann Karsten Binczyk am Samstag den Silberg und seine Bergbaugeschichte erkundeten (die WR berichtete bereits). Binczyk schloss das Stollengitter auf und ließ die Besucher an der zweiten Sicherheitsabsperrung in den Stollen blicken, wo noch alte Gleisreste der Grubenförderbahn, Schlamm und Wasser zu sehen sind. Es gab viel zu sehen an der Bergbaustrecke. "Sie stehen auf einer riesigen Abraumhalde und im Umfeld liegen kleinere Schürfpunkte, die von späteren Schürfungen zugekippt worden sind", begann Binczyk seine Tour an der Schutzhütte auf dem Silberg. Dort, wo die Ursprünge des Herscheider Bergbaus liegen, ragt noch eine zwei Meter hohe Halde aus dem Boden mit trichterförmigen Vertiefungen über dem alten Schacht. Ab dem 16. Jahrhundert und vermutlich schon früher, erschrak mancher Fuhrmann, wenn plötzlich so ein kleines schwarznasiges Männchen mit Zipfelmütze, Arschleder und Sack auf dem Rücken aus einem Loch in der Erde kroch, den Sack auskippte und wieder im Loch verschwand. Damals entstand wohl die Sage vom Silberberg, aus Zeitgründen leicht abgewandelt erzählt. "Noch mal" lachten die Rotarier, als Binczyk mit dem Bergmannsgezähe im Boden buddelte und einen Brocken Bleiglanz "mit 18 Prozent Silbererzanteil" zu Tage förderte. Binczyk erläuterte wie man ein Bergwerk und verschiedene Schachttypen anlegte und das Verfahren bei der Gewinnung von Erzen, Eisen, Blei und Silber. Er hatte auch altes "Gezähe" mitgebracht und zeigte Schießnadel, Bohrlochräumnadel und Handbohrer, mit denen vom Beginn des 18. Jahrhunderts bis zum Schluss gearbeitet wurde. Urkunden belegen "gediegenes" Silber Während anfangs aus der nur etwa fünf Meter tiefen Grabekuhle mit Eimern und Säcken gefördert wurde, merkten die Menschen bald, es geht tiefer in die Erde und bauten Haspelschächte mit hölzernem Aufbau auf ein bis zwei Meter hohe Podeste, auf denen der Haspel stand. An diesem war ein Seil aufgewickelt an dem ein Eimer hing, der im Schacht mit Erzen und taubem Gestein befüllt und hochgezogen wurde. Im Silberg wurde zwar kein Eisen abgebaut, sondern "Silberbergbau" betrieben mit Silbererz, Kupfer, Blei und Baryt (Schwerspat). Aber die Gewinnung war die gleiche. Urkundlich belegt wurde im 17. Jahrhundert "gediegenes" (reines) Silber gefunden: "Nicht viel, aber für Herscheid etwas Besonderes." Eigentlich müsse der "Silberg" (feuchter, nasser Berg) "Silberbergweg" heißen, so Binczyk. Anhand bestehender Gänge wurde hier vermutlich schon im 15. Jahrhundert Bergbau betrieben. So heisst es im Jahr 1654 "der Regierungs- und Amtskamerad Herr Haes hat vorhandene Erze nachgewiesen, aber wegen Kriegsgefahr abgelassen." Beim Bergbau Silberblick handelt es sich um eine Folgemutung, die auf einen sehr alten Bergbaubetrieb zurückgeht, belegt durch Aufzeichnungen von 1653. Sie wurde damals schon für taub befunden. 1676 wurde die Grube von Caspar Schreiner neu belegt, der sie später an Domdechant von Brabeck aus Hildesheim verkaufte. Hin und wieder wurde ein paar Jahre geschürft und dann die Arbeit eingestellt. Bis ins 18. Jahrhundert gab es keine nennenswerte Ausbeute: "Mitte des 19. Jahrhundert ging es mit Blei und Kupfer los." Aufzeichnungen belegen, dass im jüngsten der vier Bergwerke "Glückshoffnung" 1910 Schwerspat gefördert wurde. Das Bergwerk Silberberg wurde 1846, Silberstern 1853 und Silberblick 1861 gemutet. "Glückshoffnung" gehörte am Schluss einer Meggener Gesellschaft und wurde 1926 aufgrund verschwundener Vorkommen eingestellt. Die alten Herscheider fackelten nicht lange, wenn direkt in einem Verkehrsweg ein Schacht abgeteuft wurde und Erzfunde auftauchten: "Der Weg wurde umgelegt, dann waren die fertig damit." Keine Schürfrechte auf Friedhöfen Erst mit dem preussischen Berggesetz 1865 gab es klare Regeln, dass man nicht mehr auf Friedhöfen schürfen durfte und auch die Ordnung der Grubenfelder wurde reformiert. Es waren Längenfelder, die am Erzgang gebunden waren. Die Leute durften nur bis in die Tiefe abbauen, "alles was rechts und links lag, mussten sie neu belehnen." Klar, dass es immer wieder Streit gab. Deshalb wurden neue große Quadratmeterfelder ausgemessen. Darin durfte man sämtliche Erzgänge bis in die "ewige Teufe" abbauen, allerdings nur das, was man "gemutet" hatte. War es Blei und Kupfer, nur das. Hatte eine andere Gesellschaft Eisen gemutet, durfte diese nur Eisen abbauen. Nur wer alle drei Mineralien gemutet hatte, durfte alles abbauen. |

Unterer Stollen

Unterer Stollen Unterer Stollen

Unterer Stollen