|

Quelle: "Der Aufschluss", Jahrgang 25, Heft 11/1974

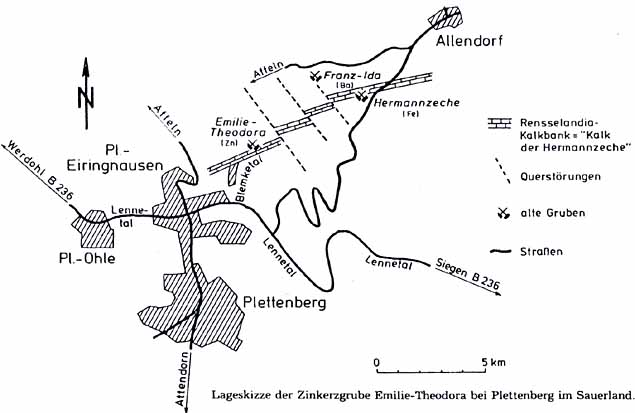

Die Zinkerzgrube Emilie-Theodora

Von Reinhard Schaeffer, Clausthal

Auch abseits der bis heute bzw. bis in die jüngste Vergangenheit gebauten

Lagerstätten von Meggen und Ramsbeck im Sauerland ging in der

Vergangenheit ein intensiver Erzbergbau um, so auch im Gebiet der ehemals

freien Bergstadt Plettenberg an der Lenne. Nachrichten darüber sind schon

wieder ziemlich in Vergessenheit geraten, hier soll insbesondere über die

von mir seit 1969 näher untersuchte Grube Emilie-Theodora - die bedeutendste

der Plettenberger Gruben - berichtet werden, auch wenn man heute dort

keine Schaustufen mehr findet.

Die ehemalige Erzgrube liegt nördlich der Lenne und des Plettenberger Stadtteils

Blemke an der Nordflanke des aus silurischen und unter- und mitteldevonischen

Schichten aufgebauten Ebbesattels. Die speziell im Blemketal und seiner

näheren Umgebung abgelagerten Schichten des Eifel und Givet sind von zahlreichen

Querverwerfungen gestört, die als Zubringerwege für die Erzlösungen dienten.

Emilie-Theodora ist nun die weitaus bedeutendste aller in diesem Gebiet

befindlichen gang- und lagerförmigen Vererzungen und zeichnet sich gegenüber

den wirtschaftlich unbedeutenden Vererzungen auf den Querverwerfungen durch

eine besondere Erzanreicherung und Regelmäßigkeit aus.

Das Zinkerzlager ist an einen NE-streichenden und mit 35-50 Grad S einfallenden

Kalk innerhalb des Rensselandia-Sandsteins (mittleres Givet) gebunden, der in

der neueren Literatur als "Kalk der Hermannszeche ausgeschieden wurde. Nur diese

5 bis 10 Meter mächtige Kalklage wurde metasomatisch vererut, erhalten gebliebene

Kalkreste sind dolomitisiert, und das Nebengestein wurde später durch die bei

der Oxidation entstandene Schwefelsäure in einen gelben, sandigen, sulfatreichen

Ton umgewandelt.

Im unteren Blemketal, unweit der Stadt, tritt dieser Kalk erzfrei und unzersetzt

auf, ebenso in einem kleinen Steinbruch bei Hagen im Sorpetal, weit östlich nur

noch mit geringer Brauneisenführung; durch diese beiden Punkte ist das westliche

und östliche Ende der Erzführung ungefähr anzugeben.

. . .

In den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts fand dann ein ziemlich

planloser Abbau aus mehreren kleinen Haspelschächten und Tagebau auf das ausgehende

Lager statt. 1865 bestand die Grubenbelegschaft aus einem Steiger, einem Zimmerhauer,

10 Hauern, 6 Haspelziehern, 6 Schleppern, 3 Anschlägern, 3 Schürfern und 3

Aufbereitern. In diesem Jahr wurden 2400 t Erz gefördert. 1867 wurde dann der

eigentliche Tiefbau begonnen und die Grube ausgebaut. Der heute noch sichtbare

Förder- und Wasserlösungsstollen wurde auf 200 Meter aufgefahren und vor Ort

dann der 63 m tiefe Maschinenschacht abgeteuft. Unterhalb der Förderstollensohle

wurden von ihm aus zwei weitere Sohlen aufgefahren, auch zwei Wetterschächte

wurden abgeteuft.

Weiter wurde eine Aufbereitung gebaut, deren Setzmaschine, Setzsiebe und Trommeln

von einer Dampfmaschine betrieben wurden, auch die Wasserhaltung im Schacht wurde

wurde durch eine weitere Dampfmaschine besorgt, drei Waschteiche wurden aufgeschlossen,

der Förderstollen auf 500 m aufgefahren und in diesme Jahr 6.100 t Erz abgebaut.

Die Grube war weiterhin in gutem Betrieb, bis 1878 Wasser der Aufbereitung in einer

weiter im Tal liegenden Papierfabrik Schäden anrichteten und der Betrieb nach einem

verlorenen Prozess stillgelegt werden musste. Danach kam trotz mehrerer Versuche

kein größerer Bergbaubetrieb mehr zustande, 1883 wurde das Bergwerk endgültig

verlassen und alle Gebäude abgebrochen.

1935/36 wurden Untersuchungsarbeiten erwogen, dann aber bis auf einige Tiefbohrungen

doch nicht durchgeführt. Der allein heute noch erhaltene Förderstollen dient jetzt

der Stadt Plettenberg als Wasserwerk (Anm.: der Wassergenossenschaft Eiringhausen).

Die Grube erbachte in ihrer Blütezeit einen Gewinn von 22 Reichstaler im Jahr pro Kux,

es wurden auch Freikuxe für die Erhaltung von Kirche und Schule und für die Armen

der Gemeinde ausgegeben. Die Plettenberger Zinkgewerkschaft wurde später von der

Handelsgesellschaft Grillo in Duisburg übernommen, die den gesamten Felderbesitz

noch heute innehat.

Heute wächst wieder Wald auf den alten Halden. Mit einigem Glück kann man vor allem

in der Nähe des Stollenmundlochs noch manches Stück Erz finden, vor allem Kleinstufen

mit braunem Glaskopf, traubigen, weißem Hydrozinkit, Calcit xx, Hemimorphit xx und

Markasit xx.

Quelle: "Bergbau im Bereich des Amtsgerichtes Plettenberg", Fritz Bertram, 1952-1954, S. 63 ff

6. Emilie - Zinkerzgrube in der Blemke

Wie ich schon oben erwähnte, sind die beiden Gruben Emilie und Theodore

die Keimzelle der später begründeten Plettenberger Zinkgewerkschaft.

Diese Gewerkschaft entstand durch Zusammenschluss mehrerer Zechen im

Laufe der Zeit, die Namensgebung zur "Plettenberger Zinkgewerkschaft"

war dann am 03.06.1876. Vor diesem Gründungsdatum arbeiteten die

verschiedenen auf den Vorderseiten aufgezählten Gruben in einer mehr

oder weniger engen Interessengemeinschaft. Und so waren es die beiden

Zinkerzgruben Emilie und Theodore, die diese Gemeinschaft begründeten.

Von diesen beiden ist die Grube Emilie die ältere Fundstelle. Die

Muthung wurde eingelegt am 05.10.1852. Da der Fundschacht sehr schnell

voll Wasser lief, hatte man das Lager durch einen Stollen aufgeschlossen,

der 33 Lachter vom Fundschacht entfernt angefahren wurde. Am Endpunkt

des Stollens fand sich eine Schicht Grauwackenschiefer, die mit 40 Grad

nach Osten einfiel und ein Streichen in h W 1 hatte. Auf diesem Grauwackenschiefer

war eine anscheinend sandige und etwas lehmige Masse aufgelagert, und

in dieser Schicht fand man ein Mineral, welches teils aus traubigen,

nierenförmigen Gestalten bestand, teils drusig und derb war. Die Farbe

war grünlich-gelblich, teils ockergelb mit weißem Strich, und man erkannte

das Mineral als Kieselgalmei (Zinkerz). Der oben erwähnte Fundschacht

selber lag in h 4 421 Lachter vom Haus Kahlberg entfernt.

Man findet heute noch Überreste dieses Schachtes, wenn man 250 Schritte

auf dem Fußweg durch die Blemke nach Allendorf geht, gerechnet von der

Stelle ab, wo der Weg zur Hespe abzweigt. Am linken Berggehänge kann man

die alten Bauen dieses Fundschachtes erkennen, und rund 65 Meter talabwärts

findet man auch noch Überreste des angefahrenen Stollens.

Das Galmeilager war 8 - 9 Fuß mächtig, darüber fanden sich im Hangenden

Toneisensteinknollen in lettiger Masse. Genau südlich dieser Lagerstätte

hatte man einen Versuchsort aufgefahren, welcher in seiner ganzen

Schachtgröße von 6 Fuß Höhe in einem derben, mit etwas Lette untermischten,

ziemlich edlen Erzmittel anstand. Die Analyse ergab einen Zinkgehalt

von 40,54 - 36,45 Prozent Zink. Die Verleihung geschah am 08.11.1858.

Am 18.10.1864 konnte man bei einer bergamtlichen Besichtigung auch

Bleierz vorweisen und eine entsprechende Muthung einlegen. Die Verleihung

auf Ausbeute der anstehenden Bleierze wurde am 22.10.1864 erteilt (Quelle:

GbA Plettenberg).

Der Fundpunkt Theodore wurde am 06.02.1863 gemuthet . . .

In der Arbeit Schlüter/Wientzek (Bergbau im MK, 1993) findet sich

ein Quellenhinweis auf Heinrich Streich, S. 88:

|