|

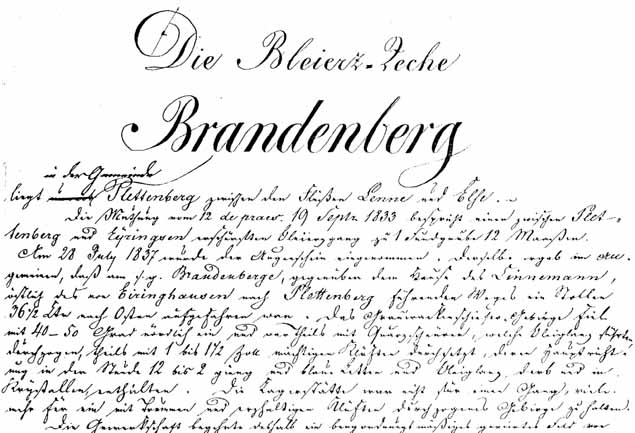

Bleierzgrube Brandenberg am Fuße des Saley

Am Kamp am Fuße des Saley. Uralt ist der Bergbau am Brandenberg. 17.08.1663 durch

Bergmeister Hans Kutschauer besichtigt, Bleierz, 1 Fuß mächtig. Neue Muthung am

12.09.1833, bezogen auf eine Muthung vom 22.05.1815. Verleihung 28.03.1843. Das

Erz ist nicht als Gang, sondern in Nesterform vorhanden. 1853 erster Konkurs, nach

einem Jahr wieder aufgenommen.

1873 wurde der Betrieb eingestellt. Heute (1952) noch Anteile bei den Geschwistern

Wolff, Plettenberg.

Quelle: Grundbuchamt Plettenberg, Bericht des Hans Kutschauer, Fürstentum Siegen,

28 B Nr. 87, Berichte der Handelskammer Lüdenscheid, Geologische Erläuterungen

zur Geologischen Karte von Plettenberg.

...muss die Grube am "Brandenberg" ein

Ein weiterer Schwerpunkt Plettenberger Bergbautätigkeit lag am Westhang des "Saley". Noch

heute sind die ausgedehnten Abraumhalden in der Nähe des ehemaligen "Amtshauses" an der

Seydlitzstraße erkennbar. Sie gehören zu der Bleierz-Zeche "Brandenberg", deren Stollenzugänge

erst Ende der 1950er Jahre aus Sicherheitsgründen verschlossen wurden.

Dieses Bergwerk zählte einst zu den größten seiner Art in Plettenberg. Seit Anfang des

17. Jahrhunderts wurden hier unter Tage Bleierze, in geringen Mengen auch Kupfer abgebaut.

Auf seinen mehrfachen Visitationsreisen durch die heimischen Bergreviere untersuchte der

in Siegen ansässige Bergmeister Hans Kutschauer 1663 die Erzvorkommen dieser Grube. Genauere

Angaben über den weiteren Grubenausbau, Fördermengen und die Zahl der hier beschäftigten

Bergleute fehlen. Es wird nur davon berichtet, daß am 24. Oktober 1754 der Brandenberg

einen sehr guten Betrieb gehabt hätte (Quelle: Betram, Bergbau, S. 43)

Bleierze hatten sich hier sowohl in langstreckten Erzgängen, als auch in den sogenannten

"Erznestern" abgelagert. Offensichtlich wurde nach 1760 der Bergbaubetrieb am Saley wegen

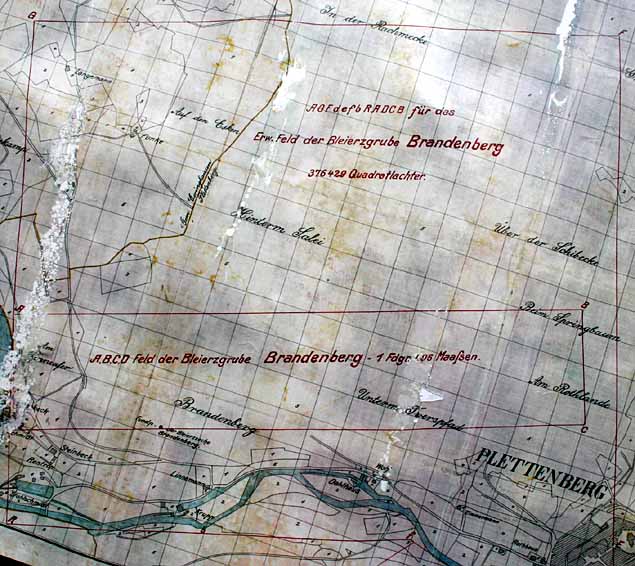

zu hoher Betriebskosten eingestellt. Erst ab 1833 bemühte sich die "Gewerke" verstärkt um

die Wiederaufnahme der Erzförderung. Einer der Stollen wurde 33 1/2 Lachter (1 Lachter=

2,092 Meter) weiter in östliche Richtung vorgetrieben. Da man hoffte, auch in den

Nachbarbereichen des bestehenden Grubenfeldes abbauwürdige Erzlager zu finden, hatten sich

die Betreiber 1865 die bergbauliche Nutzung weiterer Geländeflächen auf dem Saley gesichert.

Für die Zeit zwischen 1858 und 1868 werden folgende Fördermengen angegeben:

Die geringe Ausbeute im Jahre 1866 wird damit begründet, dass in jenem Jahr nur drei

Grubenarbeiter beschäftigt gewesen seien. Leider geben die wenigen überlieferten

Aufzeichnungen keine Hinweise auf die Abnehmer und die genaue Verwendung der aus dem

Saley und anderen Bleierzgruben der Stadt geförderten Bleierze.

Nach neueren Untersuchungen sind bereits im 16. Jahrhundert große Mengen Blei aus

den westfälischen Gruben an die Thüringer Kupferhütten geliefert worden. Sie

"benötigen in der Zeit um 1526 jährlich über 13.000 Zentner (650 t) Blei, um im

Seigerprozess Kupfer und Silber zu trennen. Hierbei steht fest, dass das westfälische

Blei eine zwar nicht überragende, aber doch wichtige Rolle bei der Belieferung der

thüringischen Seigerhütten mit Blei gespielt hat." (Quelle: Gero Steffens, Diplomarbeit 1994, S. 7)

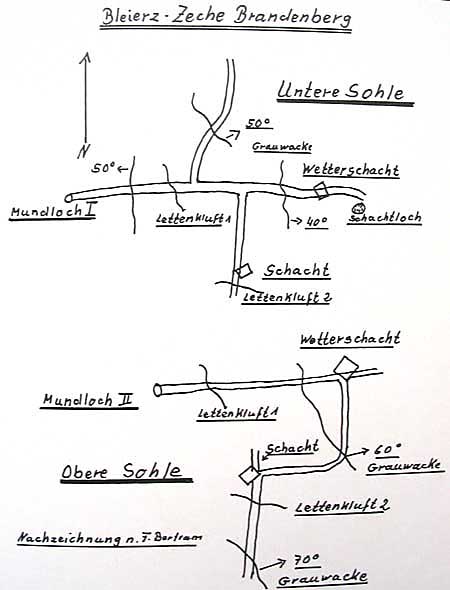

Bericht über die letzte "Befahrung" der Bleierz-Zeche Brandenberg 1952

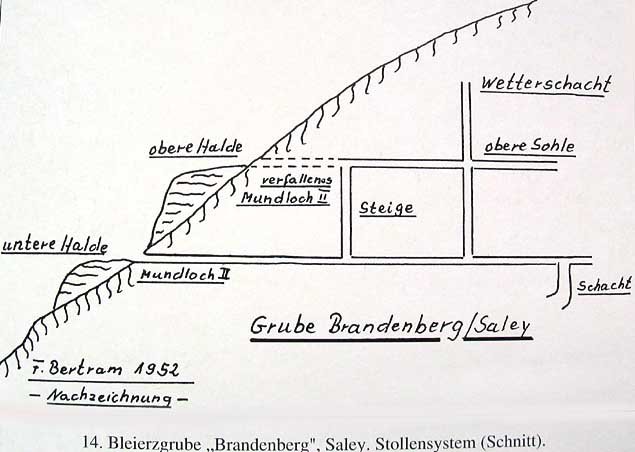

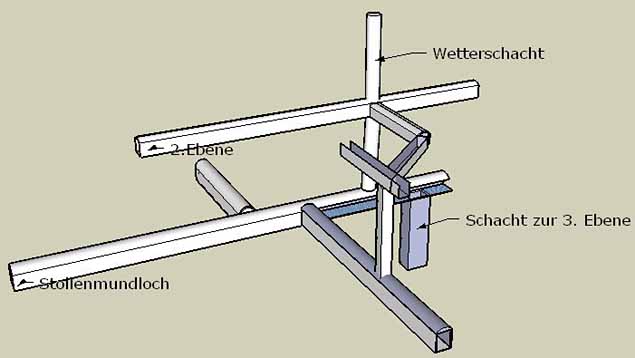

Wenige Jahre vor Schließung der beiden Stollenzugänge konnte Fritz Bertram, Plettenberg,

die Grubenanlagen der Bleierz-Zeche noch befahren. Dank seines detaillierten Berichts

und der von ihm gefertigten Skizzen über den Stollenverlauf kann man sich auch

heute noch ein recht genaues Bild von der Größe und Gliederung dieses Bleibergwerkes

machen. Begleiten wir den Verfasser dieses Grubenberichtes auf seinem Weg "unter

Tage". (Quelle: Bertram: Bergbau, S. 45 f.)

"Wenn zwei Halden vorhanden sind, dann ist es klar, dass auch zwei Stollen da gewesen

sein müssen. Diese waren nur jeweils am oberen Ansatzpunkt der Halden zu suchen. Und

bald fand man auch das untere Stollenmundloch [...] Es ist noch ein mannsgroßes

Mundloch vorhanden, was aber schon lange durch die von der oberen Halde hereinrieselnden

Steine verschüttet wäre, wenn nicht die Jungen der umliegenden Anwohner immer wieder

das Loch freigebuddelt hätten. - Das obere Loch war erst nach vielem Suchen zu erkennen.

Es ist verfallen, und nur noch schwache Zeichen geben die Stelle an, wo früher das

obere Mundloch war. |

|

Durch das [...] untere Mundloch gelangt man in einen Gang, der in gebückter Haltung

einigermaßen gut begehbar war. In fast genau östlicher Richtung führt der Gang zunächst

etwa 50 Meter bis zu einer Abzweigung nach Norden [...] Wir folgen zunächst dem Gang

nach Norden, der sich in vielfachen Windungen etwa 80 Meter nach Norden erstreckt und

dabei ein geringes Gefälle hat [...]

Wir kehren zum Hauptstollen zurück . . .

|

Pingenloch Oktober 1982 Fotos: Martin Zimmer |

Verschüttetes unteres Mundloch |

|

Quelle: Brief des Ernst Flender jr., Plettenberg, Postfach 16,

vom 9. November 1937 an das Oberbergamt Dortmund:

Betr.: Bleierzgrube Brandenberg bei Plettenberg i. W.

Quelle: Brief des Ernst Flender jr., Plettenberg, Postfach 16,

vom 26. April 1937 an Professor Dr. med. Keppler, Essen-Ruhr, Goethestr. 100

Betr.: Bleierzgrube Brandenberg in Plettenberg

Quelle: Staatsarchiv Münster, Bergämter Nr. 12347 (alte Sign.

37/25, 12316, B6, hier Schreiben der Fa. Schade vom 18.03.1937 an das

Bergamt Witten:

Das Bergamt schrieb zurück, man möge den Repräsentanten der Gewerken

ansprechen. Falls für den Bau des Luftschutzstollens bergmännische

Arbeiten erforderlich seien, müsse ein Betriebsplan erstellt werden.

Als Repräsentant der Bleierzgrube Brandenberg war damals noch Direktor

Carl Grundhoff zu Meggen, eingetragen. Der war aber bereits am 29.03.1914

verstorben, stellte die Firma Schade fest und beauftragte einen Anwalt,

Dr. jur. Schneider, mit der Wahrnehmung ihrer Interessen:

gleiche Quelle, hier Schreiben des RA Dr. Schneider vom 15. März 1937

an das Bergamt Witten

Schreiben der Firma Schade vom 31.03.1937:

Mit Verfügung vom 05.07.1937 hat das Bergamt Witten Paul Wirth als

Repräsentanten bestellt.

Quelle: Staatsarchiv Münster, Bergämter Nr. 12347 (alte Sign.

37/25, 12316, B6, hier: Postkarte von Ingenieur Wilhelm Söhns, Baugeschäft,

Frankenhausen (Kyffh.) an das Bergamt Witten (o. Datum, Poststempel nicht lesbar)

Quelle: Brief des Repräsentanten Gottfried Hesse, Meggen,

vom 06. Juni 1874 an den Steiger Adolph Wolff in Marten bei Dortmund

Zwölf Thaler Zubuße pro Kuxe

An den Steiger Adolph Wolff

Quelle: Staatsarchiv Münster, Bergämter Nr. 123437, hier:

Antrag von Friedrich Wolff zu Plettenberg vom 11. ds. Monats für

die Bleierzzeche Brandenberg die Betriebsfrist bis zum 30. September 1861

zu bewilligen. Dem Antrag wurde stattgegeben. |