Fernsprechgeschichte der Stadt Plettenberg

© Gerd-Wilhelm und Angelika Klaas

Herausgegeben im Selbstverlag zum 600 jährigen Stadtjubiläum der Stadt Plettenberg 1997

Auflage: 60 Exemplare

Inhalt

1. Telegraph

2. Bauweise der Telegraphenlinie

3. Technik

4. Betrieb

5. Kosten für ein Telegramm nach Amerika

6. Aufnahme des Telephonverkehrs in Plettenberg

7. Erstes Telephonverzeichnis von Plettenberg

8. Statistik 1900

9. Teilnehmer der Stadt-Fernsprecheinrichtung 1903

10. Statistik 1903

11. Aufnahme des Telephonverkehrs in Plettenberg

12. Gewerkschaft

13. Wie wurde man Fernsprechteilnehmer

14. Grundstückseigentümererklärung

15. Bestallungsurkunde der Telegraphen- Gehilfin Maria Höfer 1918

16. Gemeinde Öffentliche Sprechstellen

17. Statistik der Einnahmen und der vermittelten Gespräche 1916 - 1920

18. Prüfung der Kriegswichtigkeit

19. Plettenberger Telephonanträge von 1900 - 1949

20. Telefonapparate

21. Wie wurde telefoniert

22. Fernsprechverzeichnis Plettenberg und Umgebung 1929 - 1930

23. Statistik Fernsprechverzeichnis 1929 -1930

24. Morse Farbfernschreiber wird nicht mehr benutzt

25. Fernsprechanschlüsse Plettenberger Juden und von Jakob Kurth

26. Nationalsozialistische Zeit 1933 - 1945

27. Gaudiplom für hervorragende Leistung

28. Umbenennung von Straßen durch die Nazis

29. Plettenberger Telefonbuch 1941

30. Statistik Amtliches Fernsprechbuch 1941

31. Prüfung der Kriegswichtigkeit

32. Neues Postamt am Maiplatz

33. Als die Amis einmarschierten 12. April 1945

34. Amtliches Fernsprechbuch 1946

35. Verzeichnis der Rufnummernänderung -

36. Amtliches Telefonbuch, Plettenberg 1950

37. Statistik Amtliches Telefonbuch 1950

38. Ausbildung bei der Deutschen Bundespost

39. Heimleiter

40. Arbeitszeit

41. Berufsschule

42. Dienstsport

43. Berichtshefte

44. Verpflegung

45. Ausbildungsinhalte

46. Fernmeldebautrupp Plettenberg

47. Sprechstellenbau

48. Nebenstellenbau

49. Verstärkerstelle

50. Fernsehsender Nordhelle (Rehberg)

51. Studium Siegen-Gummersbach

52. Studium Darmstadt, Kleinheubach, Düsseldorf

53. Planungstelle Linientechnik Hagen

54. Planungsstelle Amtstechnik Hagen

55. Organisationsstelle Hagen

56. Beratung und Verkauf bis 1981 in Lüdenscheid und Hagen

57. Statistik der Telefonanschlüsse in Plettenberg

58. Drahtfunk

59. Telefax

60. Vergleich der Fixkosten Fernschreiber / Fernkopierer 1981

61. Gebühreneinheiten im acht Minuten Takt

62. Treffen der ehemaligen Fernmeldelehrlinge im Böddinghauser Hof

63. Funktelefon

64. Radio

65. Fernsehen

66. Öffentliche Fernsprechzellen

67. Englische Telefonzelle am Alten Markt

68. Fernsprechanschluß in der Gräwestraße

69. Literaturhinweise

Telegraph

© Gerd-W. Klaas

Am 1. Juli 1876 wurde Plettenberg mit anderen Städten in Westfalen verbunden.

Von Siegen über Weidenau, Kreuztal, Grevenbrück, Plettenberg, Werdohl,

Altena nach Iserlohn wurde entlang der Bahnlinie (Bergisch- Märkische Eisenbahn)

eine Telegraphenleitung gebaut, über die der Telegraphenbetrieb mit

Morseschreiber abgewickelt wurde. Das Postamt Plettenberg und die Post in Eiringhausen

waren ebenfalls an die Telegraphenverbindung angeschlossen. Telegramme wurden

seinerzeit nach Siegen weitergeleitet. Der Telegraphenbetrieb wurde in Holthausen

am 1. Mai 1893 eingerichtet. Im Jahr 1879 wurden die Telegraphenverbindungen von

Plettenberg nach Dortmund, Herscheid und sämtlichen Postämtern des

Lennetals hergestellt.

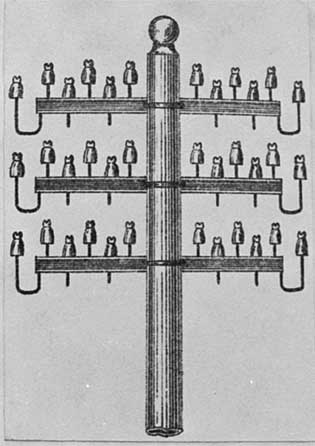

Bauweise der Telegraphenlinie

Sechs bis zehn Meter lange Telegraphenmasten wurden ca. 1 m bis 1,6 m tief

ins Erdreich eingebaut. An diesen Masten waren Querträger aus Eisen montiert.

An diesen Querträgern wurden Isolatoren angebracht. Der Leitungsdraht bestand

aus 2,5 mm starkem Bronzedraht oder aus Eisendraht. Der Bronzedraht wurde mittels

Kupferdraht am Isolator befestigt. Oftmals wurden statt einfacher Masten sogenannte

A-Masten zur Stabilisierung der Strecke eingebaut. Ebenso wurden an den Telegraphenmasten

bei Richtungsänderungen Stützen aus Holz oder Draht angebracht.

Technik

Die ersten Telegraphenapparate wurden mit nur einer Leitung betrieben. Als Rückleitung wurde die Erde benutzt.

Betrieb

Der Telegraph wurde an erster Stelle für den Bahnbetrieb und für

staatliche Stellen benutzt. Privatpersonen wurden später auch zugelassen.

Im Directionsbezirk Cöln ist die Eisenbahn- Telegraphenstationstation Menden

der Königlich Elberfelder Eisenbahn, Zweigbahn Fröndenberg- Menden,

ist für den Privat- Depeschenverkehr eröffnet.

Telegramme wurde mit Telegraphen- Freimarken bezahlt. Ab Oktober 1872 wurden

die Telegraphen- Freimarken mit der Aufschrift Norddeutsche Bundes- Telegraphie

ungültig.

Vom 1. November des Jahres 1872 wurden neue Telegraphen- Freimarken

eingeführt, welche im Wesentlichen die Form und Zeichnung der bisherigen

Freimarken haben, aber mit der Umschrift „Telegraphie des Deutschen Reichs“

versehen sind und die Wertbezeichnung „Groschen“ in schwarzem, statt bisher

weißem Überdruck erhalten.

Für das Publikum ist noch anzumerken, daß die Sibirischen Linien

bis Wladiwostock wieder hergestellt sind, dagegen ist eine Unterbrechung

des Kabels Wladiwostock - Nagasaky eingetreten.

Telegramme nach Südamerika werden nur bis Cuba mit dem Telegraphen zugestellt.

Danach werden sie mit dem Dampfboot befördert. Ein Zuschlag von 4 Talern

und 5 Silbergroschen ist zu erheben.

Kosten für ein Telegramm nach Amerika

Im Jahre 1872 konnten Privatdepeschen bis nach Amerika aufgegeben werden. Gewöhnliche Privatdepeschen sind solche, welche entweder ausschließlich aus Worten oder aus derartig geordneten Worten Zeichen und Buchstaben bestehen, dass ihr Sinn dem Annahme- Beamten verständlich ist. Die Gebühr für die Beförderung einer Depesche für 10 Worte kosteten von Brest oder London nach New York, 13 Taler und 10 Silbergroschen. Es müssen noch die Gebühren von Plettenberg nach Brest oder London hinzugerechnet werden. Hinzu kommt noch, daß das Telegramm zuvor nach Menden oder Dortmund mit der Postkutsche befördert werden mußte. Privatdepeschen konnten ab 1876 mit der Bergisch- Märkischen- Eisenbahn- Telegraphenstationen befördert werden. Menden- London oder Brest über Borkum 1 Taler 14 Silbergroschen Zuschlag.

Ein normal Sterblicher konnte sich diese ungeheure Summe nicht leisten.

Am 2. März 1898 wurde die Stromversorgung in Plettenberg eingeschaltet. Die Leitungen wurden vom Siesel bis in die Stadt als Freileitung geführt.

Bürgermeister Posthausen hatte der Oberpostdirektion Dortmund zwei Tage vorher versichert, daß „zur Inbetriebnahme der elektrischen Hochspannungsanlagen wird nicht eher die Genehmigung erteilt, bis durch Organe der Oberpostdirektion, durch Versuche festgestellt worden ist, daß die Schutzvorschriften den Reichstelegraphen- und Fernsprechleitungen vollständige Sicherheit gewährt wird.“

Die Stadt verpflichtete sich per Vertrag vom 16. Juli 1897, die Telegraphenlinie vom Postamt bis zum Kersmecker Weg und vom Postamt bis zum Kirchlöh (Gasthof Schwarzenberg) unterirdisch ein Meter tief, 75 cm von der Straßenrinne entfernt zu verlegen.

Diese Telegraphenlinie ging vom Postamt bis zum Bahnhof in Eiringhausen.

Die Aufnahme der Stromversorgung war die Voraussetzung dafür, daß der Fernsprechverkehr aufgenommen werden konnte.

ST 25. Januar 1898

Nach einer Mitteilung der Kaiserlichen Oberpostdirektion in Dortmund werden wir

durch die demnächst einzurichtende Fernsprechanlage mit folgenden Orten

sprechen können:

Werdohl, Lüdenscheid, Altena (Westf.), Gevelsberg,

Siegen, Arnsberg, Neheim, Menden (Bez. Arnsberg), Iserlohn, Barmen, Elberfeld,

und den zum niederrheinisch- westfälischen sowie zum bergischen

Bezirks-Fernsprechnetz gehörigen Orte Bochum, Borbeck, Dortmund, Duisburg,

Essen/Ruhr, Gelsenkirchen, Hagen (Westf.), Herne, Mühlheim/Ruhr,

Oberhausen/Rhld., Ruhrort, Steele, Werden/Ruhr, Witten, Lenne, Ohligs,

Radevormwald, Remscheid, Ronsdorf, Schwelm, Solingen, W.- Vohwinkel,

Wermelskirchen. Eine etwaige weitere Ausdehnung des Sprechverkehrs bleibt

für spätere Zeit vorbehalten. Zur beschleunigten Ausführung

der Anlage dürfte es sich für die Interessenten empfehlen,

ihre Meldungen behufs des Anschlusses umgehend bei dem hiesigen Postamt zu

machen.

Aufgrund dieser Anzeige meldeten einige Firmen ihr Interesse an einen

Fernsprechanschluß an. Zum Beispiel Wilh. Allhoff in Fa. Allhoff u. Müller,

Draht u. Schraubenfabrik, Grünestr. 16.

ST 10.Februar 1898

In Ergänzung unserer früheren Notiz über die Fernsprecheinrichtung

hierselbst, bringen wir im Folgenden ein Verzeichnis der Ortschaften, in Verkehr

mit welchem für jedes gewöhnliche Gespräch bis zur Dauer von drei

Minuten eine Gebühr von 25 Pfennig erhoben wird. Es sind die innerhalb eines

Umkreises von 50 km gelegenen Orte: Werdohl, Lüdenscheid, Altena, Gevelsberg,

Siegen, Arnsberg, Neheim, Menden, Barmen, Iserlohn, Dortmund, Hagen, Witten, Lenne,

Radevormwalde, Remscheid, Ronsdorf, Schwelm und Wermelskirchen.

ST 16. März 1899

Seitens der Oberpostdirektion zu Dortmund ist den hiesigen Interessenten die

Mitteilung zugegangen, da die Fernsprechanlage für Plettenberg nunmehr dem

Reichspostamt empfohlen ist. Die Anlage würde voraussichtlich mit der in

Werdohl zu gleicher Zeit ausgeführt werden.

ST 1. Mai 1899

Der Fernsprechverkehr mit Berlin von Altena, Gevelsberg, Hamm, Iserlohn, Lippstadt,

Lüdenscheid, Siegen und Soest ist eröffnet worden

Anno Domini 1900 klingelte das erste Telephon in Plettenberg

Nachdem genügend Anträge auf ein Fernsprecher, so die damalige offizielle Bezeichnung für ein Telefon, vorlagen wurde im damaligen Postamt ein Vermittlungsschrank aufgebaut. Das war damals eine kostspielige Angelegenheit, die sich nur wohlhabende Bürger leisten konnten. Ein „Fräulein vom Amt“ mußte jedes Gespräch vermitteln, wobei es zunächst ein solches Fräulein noch nicht gab. Dem Postvorsteher oder seinem Stellvertreter war es vorbehalten, die gewünschte Verbindung herzustellen. Vom Postamt wurden in alle Richtungen Telefonleitungen ab. Zuerst wurden diese 1,5 mm starken Bronzeleitungen oberirdisch geführt. Über 100 Bronzeleitungen „verdunkelten“ den Himmel.

Gespräch führen

Um ein Gespräch zu führen mußte man die handgekurbelten Apparate, die an der Wand hingen, bedienen.

Zuerst mußte man den Hörer, der noch nicht mit dem Mikrophon vereint war, vom Harken nehmen. Alsdann kurbelte man mit der Hand. Dieses Kurbeln bewirkte, das am Vermittlungsschrank im Postamt eine Klappe fiel und ein Schnarrton zu hören war. Der Postvorsteher ging zum Vermittlungsschrank und fragte nach der gewünschten Verbindung. Nachdem die gewünschte Verbindung mit dem Klinkenstecker gesteckt war kurbelte der Vorsteher den gewünschten Gesprächspartner an. Beim Gesprächspartner klingelte der Wecker am Telefon. Der Kunde nahm den Hörer ab und meldete sich z.B. mit „Hier Firma Oderwald“.

Der Postvorsteher fragte:“ Soll ich Sie mit dem Teilnehmer Klaas verbinden. Wenn das die Firma Oderwald bejahte, stöpselte (vermittelte) der Postvorsteher die beiden Gesprächspartner zusammen. Der Postvorsteher betätigte die Telefonuhr und schrieb einen Gebührenzettel aus. Nach dem Gespräch kurbelte der Teilnehmer Klaas mit seinem Apparat und der Postvorsteher trennte die Stöpselverbindung. Die Gesprächszeit wurde ermittelt und auf dem Gebührenzettel vermerkt. Die Gebührenzettel wurden abgeheftet und am Ende des Monats dem Teilnehmer in Rechnung gestellt.

Nach dieser Art der Vermittlung ist jedem klar, daß Gespräche nur während der Öffnungszeiten des Postamtes geführt werden konnten.

Das „Fräulein vom Amt“ hieß offiziell Telegraphengehilfin.

Am 1. November 1900 wurde mit 41 Teilnehmern der Fernsprechverkehr in Plettenberg aufgenommen.

Frommann veröffentlichte u. a. im Süderländer Tageblatt (75. Jubiläumsbeilage), das es in Ohle vor 1900 Telefon gab. In der Stadtchronik wurde die falsche Jahreszahl übernommen.

Einige Jahre vorher wurden allerdings auch aus den Kreisen der Plettenberger Industrie immer wieder Anfragen und Anträge auf einen Fernsprecher gestellt.

Die Nummer 1 bekam am 1.11.1900 die Firma Achenbach in Ohle. Gleich drei Telephonanschlüsse mit den Nummern 3, 4 und 5 , bekam die Firma Brockhaus Söhne. Das Ohler Eisenwerk bekam zwei Telefonanschlüsse und zwar die Rufnummern 11 und 13.

Man stellte wahrscheinlich beim Ohler Eisenwerk fest, das ein Anschluß zu wenig war. Man war aber nicht schnell genug, zwischenzeitlich wurde die Rufnummer 12 schon an die Firma Meuser vergeben.

Auch das Kommunale Elektrizitätswerk Mark war entsprechend dem Stand der Technik von Anfang an dabei. Auch die Straßenbahn AG bekam in ihr damaliges Büro an der Herscheider Str. 7 (gegenüber von Budde und Steinbeck) den Anschluß Nummer 16. Auch zwei Hotelbetriebe nuzten die moderne Technik das Hotel Ostermann bekam die Telefonnummer 14 und das Hotel „Zum Schwarzenberg“ die Nummer 35. Die Stadt - Sparkasse (der Stadt Plettenberg) hatte die Rufnummer 32. Dr. Wilmes aus Eiringhausen der die Rufnummer 29 bekam und die Engel - Apotheke Rufnummer 21 vertraten 1900 das Medicinalwesen fernmeldetechnisch in Plettenberg Stadt - und Plettenberg - Land. Die Kolonialwarenhandlung Gustav Böcker aus der Kampstraße hatten die Rufnummer 24.

Interessant ist, dass weder die Stadtverwaltung noch die Amtsverwaltung zur

damaligen Zeit ein Telephon besaß (Die Polizeiverwaltung „Ortspolizei“ folgte

schnell). Auch das Amtsgericht Plettenberg war ebenso wie die Feuerwehr noch nicht

vertreten.

Erstes Telefonverzeichnis von Plettenberg

Fernsprechverzeichnis 1900

Copyright Angelika u. Gerd-W. Klaas

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

|

Name

Achenbach

Allhoff & Müller

Brockhaus Söhne

Brockhaus Söhne

Brockhaus Söhne

Gregory, August

Messingwerk

Graewe & Kaiser

Reichsbahn, Güterabfertigung

Kommunales Elektrizitätswerk

Ohler Eisenwerk

Meuser

Ohler Eisenwerk

Hotel Ostermann

Chemische Fabrik Siesel

Plettenberger Straßenbahn A.G.

Herscheider Str. 7

Prinz

Pühl

Reinländer, Carl, Gabelfabrik

Rempel

Engel-Apotheke

Schlieper & Heyng

Schmellenkamp, Gebr.

Böcker, Gustav, Kolonialwaren-

handlung, Kampstr. 54

Plettenberger Drahtindustrie

Schulte, W. O.

|

Nr.

27.

28.

29.

30

31.

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

|

Name

Seissenschmidt

Vieregge

Wilmes, Dr., Bhf.

W. Wagner, Köbbinghsn.

Wirth, Gebr., Ziegelei

Stadt-Sparkasse

Groote, Fr.W., & Co

Schade

Hotel "Zum Schwarzenberg"

Kirchhoff, C.,

Kaiser, Peter

Loos

Vieregge

Schmidt

Siepmann

Mylaeus

Kühne

Vetter, Ludwig

Kellermann

Polizeiverwaltung

Hotel zur Krone

Haape, Fritz

Schneider, Dr. jur.

Schneevoigt

Borbeck, Robert

Haushaltungsverein

Nockemann, Robert

Küchen, Rechtsanwalt

|

Quelle: "Adreßbuch der Stadt Altena und für den Lennebezirk

des Kreises Altena", Hrsg. Roland Kord-Ruwisch, 1906, 127 S.

Hier: Telefonverzeichnis S. 8 ff. (übertragen von Horst Hassel, 06.05.2010)

Telefonverzeichnis Plettenberg 1906

Dienststunden: Werktags von 7 bzw. 8 Uhr vorm. bis 9 Uhr

nachm., Sonntags von 7 bzw. 8 Uhr bis 9 Uhr vorm. und von

11 1/2 Uhr vorm. bis 1 1/2 Uhr nachm.

Oeffentliche Sprechstellen zum Ortsfernsprechnetz von

Plettenberg gehörig, in Holthausen, Kr. Altena, Plettenberg

und Plettenberg 2 - Bahnhof bei den Postämtern und bei

den Postagenturen in Oesterau und Ohle.

1 Achenbach & Schulte, Kesselschmiederei, Ohle

2 Allhoff, Wilh. (Allhoff & Müller), Drahtzieherei, Grünestr. 16

48 van Almsick, Wilh., Kaufmann, Plettenberg, 2-Bahnhof

52 Blomberg , F. Wwe., Bäckerei und Kolonialwaren

51 Borbeck, Robert, Kaufmann

4 Brockhaus, Ernst & Comp., Gesenkschmiederei, Wiesenthal

5 Brockhaus, Paul, Gesenkschmiederei, Oesterau

56 Bürgermeisteramt Plettenberg, Rathaus

64 Contze, August, Baugeschäft, Plettenberg, 2-Bahnhof

96 Damm, Anton, Tierarzt, Wilhelmstr. 54 I

62 Evangelisches Krankenhaus, Stiftstr.

24 Fischer, Dr. prakt. Arzt, Maiplatz 4

57 Geck, Otto, Bankgeschäft, Bahnhofstr.

8 Gräwe & Kaiser, Nieten-, Muttern- und Schraubenfabrik, Pletenberg, 2-Bahnhof

33 Grote, Fr. Wilh., Gesenkschmiederei, Ziegelstr. 10

9 Güterabfertigung Plettenberg, 2-Bahnhof

46 Gummich, Wilh. Rendant, Wilhelmstr. 36

55 Gut Hohenwibbecke (Pächter Schütz)

Hanebeck, Wilh., Gasthof Deutsches Haus, Eiringhausen

94 Höfinghoff & Allhoff, Glaswaren und Musikinstrumentenhandlung, Wilhelmstr. 18

3 Hotel Böley

14 Hotel Ostermann

53 Hotel zur Post (C. Meinhardt)

35 Hotel zum Schwarzenberg (O. Bettermann)

37 Kaiser, Peter, Baugeschäft, Bahnhofstr. 17

45 Kellermann, Aug., Gasthof, Plettenberg, 2-Bahnhof

6 Kersthold, Ferd., Baugeschäft Siesel bei Plettenberg, 2-Bahnhof

36 Kirchhoff, C., Baugeschäft, Herscheider Str. 6

73 Klein, Pastor

43 Kühne, Wilh., Schraubenfabrik, Viktoriastr. 4a

58 Laas, Wilh., Gärtnerei, Grünestr. 30

100 Boswan & Knauer, Baugeschäft, Oestertalsperre, Düsseldorf, G.m.b.H.

10 Lenne-Elektrizitätswerk, Plettenberg, 2-Bahnhof

11 Lion, Drahtzieherei, Wilhelmstr., Oestertalsperre

38 Loos, Carl, Baugeschäft, Bahnhofstr. 6

49 Luke, Dr., Arzt, Plettenberg, 2-Bahnhof

99 Maas, J. F. C., Manufakturwaren, Wilhelmstr.

7 Messingwerk Plettenberg, Walzwerk, Draht- und Rohrzieherei, Plettenberg, 2-Bahnhof

75 Menschel, Adolf, Wirtschaft

70 Menschel, Wilh., Wirtschaft

12 Meuser, C., Betthakenfabrik, Kaiserstr. 18

61 Möller, Dr. med., Gartenstr. 1

60 Mürmann, A., Eisen-, Kalk- und Kohlenhandlung, Holthausen Kreis Altena

42 Mylaeus, Gebr., Fabrik landwirtschaftl. Geräte, Bachstr. 10

41 Osterhammer, Werkzeugfabrik u. Gesenkschmiederei

66 Oestertalsperren-Genossenschaft Himmelmert

13 Ohler Eisenwerk, Theob. Pfeiffer, Ohle

65 Pickardt, L., Gasthof, Herscheiderstr. 1

39 Pieper, Alb., Gastw., Kückelheim

97 Plankemann & Schul, Gabelfabrik, Plettenberg, 2-Bahnhof

15 Plate, Rob. & Herm., Gabelfabrik, Holthausen

16 Plettenberger Straßenbahn

34 Schade, W., Metallwarenfabrik, Bahnhofstr.

95 Schlame, Fr., Fuhrunternehmer, Stiftstr. 5

22 Schlieper & Heyng, Gesenkschmiederei, Herscheiderstr.

17 Prinz, H., Hakenfabr., Holthausen

18 Pühl, Ad., Splintenfabrik, Herscheiderstr.

19 Reinländer, Carl, Gabelfabrik, Grünestr. 12

20 Rempel, Scheibenfabrik, Grafweg

47 Schmidt, Wilh., Gasthof, Wilhelmstr. 28

23 Schmellenkamp Gebr., Hakenfabrik, Plettenberg, 2-Bahnhof

25 Schulte, D. W., Dampfhammerwerk und Stimmnägelfabrik, Grünestr. 67

26 Schulte, W. O., Gabelfabrik, Wilhelmstr.

27 Seißenschmidt, H. B., Schraubenfabrik, Grünestraße

59 Seuthe, Heinr., Messing- und Bronzewarenfabrik, Holthausen Kr. Altena

63 Siepmann jun., H., Kohlenhdlg. und Speditionsgeschäft, Wilhelmstraße 30

21 Sluyter Dr., Apotheker, Wilhelmstraße

93 Span, E. Buchhandlung, Maiplatz 1

32 Städtische Sparkasse, M. Weiß, Sparkassenrendant, Kaiserstr. 7

44 Vetter, Ludwig, Holzhandlg. u. Dampfsägew., Plettenberg, 2-Bahnhof

28 Vieregge, A. Gesenkschmiederei, Elsethal bei Plettenberg

57 Vieregge, Heinr., Gesenkschmiederei, Holthausen

98 Vieregge, Wilh., Gutsbesitzer und Fischzuchtanstalt, Leinschede

69 Vieregge, Fr. W., Fabrikant

29 Weißer, Dr., Plettenberg, 2-Bahnhof

74 Wever & Möller, Brennerei

30 Wagner, W., Gesenkschmiederei, Köbbinghauserhammer

72 Winterhoff, Bierverlag

31 Wirth, Gebr., Dampfziegelei, Ziegelstraße

68 Wochenblatt, (Märker)

Königliche Eisenbahn-Direktion Elberfeld

Station Plettenberg.

Stationsvorsteher: Kirchner.

Güterexpedient: Voigt.

Eisenbahn-Assistenten: Beil, Koch, Näther, Schmidt, Wichmann.

Eisenbahn-Praktikant: Reuter

Lademeister: Fink.

Weichensteller: Bastert, Böcker, Henkel, Japes, Kraume, Rötz, Weber.

Bahnwärter: Krämer.

Rottenführer: Limberg.

Bahnsteigschaffner: Dreyer.

Weichenschlosser: Weißpfennig.

Telegraphenarbeiter: Leerman.

Wahlverband der Aemter

Rentner Krägeloh, Schalksmühle

Gemeinde-Vorsteher Wortmann, Schafsbrücke

Fabrikant Reinh. Engstfeld, Bollwerk

Gutsbesitzer Friedr. Hohage, Bremke

Gemeinde-Vorsteher Plankemann, Herscheid

Fabrikant Alfred Winckhaus, Oeckinghausen

Fabrikant Ernst Dunker, Werdohl

Königliche Aichämter

Altena: Aichmeister: Diedr. Opderbeck

Plettenberg: Aichmeister Carl Alberts sen.

Handelskammer in Altena

. . .

Albrecht v. Banchet, Fabrikant, Plettenberg

Paul Brockhaus, Fabrikant, Oesterau

Wilhelm Otto Schulte, Fabrikant, Plettenberg

. . .

Königliche Militärbehörden

Offiziere des Beurlaubtenstandes im Kreis Altena

a) Reserve-Offiziere

Leutnant Sluyter, Apotheker, Plettenberg

Leutnant d. Res. Schnevoigt, Landmesser und Kulturingenieur, Plettenberg

b) Landwehr-Offiziere

Oberleutnant d. L. Hensgen, Direktor, Plettenberg

Leutnant d. L. Mylaeus, Prokurist, Plettenberg

c) Sanitäts-Offiziere

Oberarzt d. Res. Dr. Fischer, prakt. Arzt, Plettenberg

Marine-Oberass.-Arzt d. Res. Dr. Weiser, prakt. Arzt, Eiringhausen

|