|

Quelle: Gedenkbuch der Gemeinde Ohle im Kirchenarchiv d. ev. Kirchengemeinde Ohle

Das Gedenkbuch der Gemeinde Ohle

Darin: Das Ohler Wappen

Das im Jahre 1935 heraldisch verbesserte Wappen zeigt den Ohler Kirchenpatron,

den hl. Martin, der als Bischof von Tours um 400 gestorben ist und

später der Schutzheilige Frankreichs wurde. St. Martin zerschneidet

seinen Mantel und teilt ihn mit einem frierenden Bettler. - Die

rote Jacobs- oder Pilgermuschel entstammt dem Wappen des ausgestorbenen

Geschlechts der Ritter von Ohle.

Darin: Geschichtliches

Bei den letzten Ausgrabungen wurde ein ehemaliges, mehrere Meter breites

Burgtor entdeckt und freigelegt. Es hatte eine Falltür, deren Hölzer

nach unten angespitzt waren. Die Ergebnisse der Ausgrabungen auf dem

Sundern weisen die gleichen Merkmale wie bei der Hohensyburg und bei

der Burganlage in der Nähe der Abteil Grafschaft auf. Für die Verteidigung

der Burg waren viele tausend Krieger erfordelich.

Als die Zeiten ruhiger geworden waren, verlegte der Burgvogt seinen

Wohnsitz ins Tal. Auf dem Ohl wurde eine Curtis, ein sog. Königshof,

errichtet, der durchmarschierenden Heeren als Herberge und Unterkunft

diente. Die heute noch bekannten Flurnamen "Wallstück" und "vorm Dore"

sind Zeugnis dafür, dass diese Anlage durch Wall und Tor geschützt

und, da sie auf dem Ohl' gebaut, eine Wasserburg war.

Das Haus Brüninghausen war Kurkölnisches Lehen und Stammhaus des

Geschlechts von Brüninghausen. Schon früh waren die Besitzungen geteilt.

Zwei Burghäuser waren vorhanden, das Turmgut und das Mühlengut. Das

Letztere besaßen die Herren von Ohle, das Turmhaus kam an die Familie

von Rüspe. Das Mühlengut kam 1400 an die Familie von Wesselberg, 1426

an Diederich Sprenge, 1431 an die von Kobbenroyde und später an die von

Rump. Schließlich kam es an die Besitzer des Turmgutes. Damit war ganz

Brüninghausen wieder in einer Hand.

Das eine der Burghäuser wurde abgebrochen. Im Erbgang kam später Haus

Brüninghausen mit sämtlichen Pertinenzstücken an die Familie von Wrede,

in deren Besitz es noch heute ist.

Das im Süden der Gemeinde Ohle gelegene adelige Haus Grimminghausen

spielte in der Ohler Vergangenheit ebenfalls eine wesentliche Rolle.

Fast alle Höfe im südlichen Gemeindeteil waren Pachthöfe dieses Hauses.

Der älteste Teil des Hauptgebäudes, einstmals "Loerhof" genannt, stammt

aus dem 14. Jahrhundert. 1675 wurde der neuere Teil angebaut. Bewohner

waren Familien von Rump, von Rüspe und von Plettenberg-Neilen. Später

kam Haus Grimminghausen an die des Glaubens wegen aus Luxemburg vertriebene

Familie von Mascharell. Der letzte dieser Familie, Johann von Mascharell,

Rentmeister von Hörde, vererbte es 1681 an Joseph von Katzler. 1800 kam

das Haus an Freiherrn von Kessel zum Neuenhof, dann an die Familie von

dem Busche zu Ippenburg. Heute noch ist die Familie von dem Busche-Kessel

Eigentümerin.

Ohle bildete seit Beginn der märkischen Zeit (14. Jahrhundert) einen

Bestandteil des Amtes Neuenrade. Auch während der napoleonischen Zeit

gehörte Ohle zum Kanton Neuenrade im Arrondissement Hagen. Diese Verbindung

hat mindestens ein halbes Jahrtausend bestanden, bis die Gemeinde in

natürlicher Entwicklung bzw. aus Gründen der Zweckmäßigkeit im Jahre

1890 in den Verband des Amtes Plettenberg aufgenommen wurde. Der Bau

einer neuen Lennestraße und der später - im Jahre 1904 - dem Verkehr

übergebene Bahn-Haltepunkt "Ohle" erleichterten den Verkehr mit dem

Amtsmittelpunkt.

Am 1. April 1941 erfolgte die Zusammenlegung des Amtes mit der Stadt

Plettenberg, wodurch auch Ohle zu einem Bestandteil der Stadt Plettenberg

wurde. - Nach dem 2. Weltkrieg unternahm die Gemeinde Ohle Schritte, um

ihre Forderung nach Wiedergewährung der Selbständigkeit als eigene

Gemeinde anzumelden. Eine gleichzeitig durchgeführte Abstimmung durch

Unterschriftsleistung hatte das ganz eindeutige Ergebnis von 97 v. H.

der wahlberechtigten Bevölkerung für die Ausgemeindung.

Auf Grund dieses Ergebnisses fühlten sich die Vertreter der Ohler Bürgerschaft

im Jahre 1950 berechtigt und zugleich verpflichtet, die Ausgemeindungsforderung

schriftlich der Kreisverwaltung vorzulegen. - Das Ausgemeindungsbegehren

stieß hier auf wenig Verständnis und wurde abgelehnt. Ein späterer, vom

Betriebsrat des Ohler Eisenwerkes beim Innenministerium gestellter

Ausgemeindungsantragverfiel ebenfalls der Ablehnung.

Ihr Patron war der heilige Martin (*Anm.: Es ist auch die Ansicht vertreten,

dass St. Mauritius der Ohler Patron sei, da die größte Glocke seinen Namen

trage). Sie war in vorreformatorischer Zeit ein weit und breit berühmter

Gnaden- und Wallfahtrsort. In einem Wandschrein auf der nördlichen Chorseite

befand sich damals das Haupt des hl. Bischofs Kornelius von Skamandra, eines

in der Apostelgeschichte erwähnten römischen Feldhauptmanns, dass alljährlich

am Kornelitage der Prozession zum Hemberg vorangetragen wurde. Ziel war dort

die alte Eiche, aus deren Zweigen der Sage zufolge das Haupt des Heiligen

seinen Weg nach Ohle gefunden hatte.

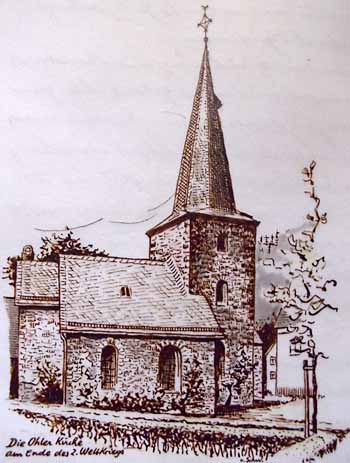

In den schmalen Seitenschiffen standen Nebenaltäre, im nördlichen der Marien-

und im südlichen der Servatiusaltar. Äußerlich war die Kirche wesentlich anders

als jetzt. Die Sakristei wurde erst 1653 angebaut. 1751 wurde der Turm um ein

Stockwerk erhöht und der jetzige Helm in Gestalt einer achtseitigen Pyramide

aufgesetzt.-

Das Patronat der Kirche hatte Haus Brüninghausen. Im Jahre 1875 wurde der

katholische Besitzer des Hauses nach Zahlung eines namhaften Betrages aller

Patronats-Pflichten und -Rechte fürledig erklärt.

In Teindeln stand eine zur Gemeindepfarre gehörige Kapelle, die St. Nicolaus

geweiht war. Sie war letztmalig 1709 instandgesetzt worden. 50 Jahre später war

sie bereits verfallen.

Die Besiedlung des Ohler Raumes ging in alter Zeit nur sehr langsam vor sich.

Am Ende des Mittelalters hatte Ohle 15 bäuerliche Siedlungen. Jahrhunderte

hindurch waren es 17, bis die napoleonische Zeit auch hier Wandel schaffte.

Als in den Jahren 1808 und 1811 durch zwei Dekrete des Korsen Leibeigenschaft

und Hörigkeit beseitigt wurden, machten die meisten Ohler Bauern Gebrauch von

der Möglichkeit, sich für den 25-fachen Betrag der jährlichen Abgaben mit Haus

und Hof, Grund und Boden loszukaufen. Erst dann entstanden neue Höfe, und zwar

bis Mitte des vorigen Jahrhunderts 11, und bis zum deutsch-französischen Krieg

1870/71 weitere 8 an der neuen Lennestraße. Der Straßen- und Eisenbahnbau

wirkten umgestaltend auf Ohle. So mussten allerdings auch drei Häuser dem Bahnbau

zum Opfer fallen.

Jahrhunderte hindurch beschäftigten sich die Ohler Einwohner fast

ausschließlich mit der Landwirtschaft. Bereits vor der Entstehungszeit

der Ohler Ansiedlung wurde aber auch Bergbau betrieben. Das beweisen

mehrere im Ohler Gebirge gefundene, glasig-poröse Schlackenreste, die

einwandfrei als Rückstände beim Verhüttungsprozess gedeutet werden konnten.

Da solche auch unter der freigelegten Mauer auf dem Sundern festgestellt

wurden, sind sie Anhaltspunkte für eine wenigstens frühmittelalterliche

Eisenverhüttung. In späterer Zeit wurde nahe beim Haus Brüninghausen Blei

gewonnen, auf der Haverley bei Elhausen grub man Eisenerz, das am Fuße des

Berges verblasen wurde.

Diese Tätigkeit ruhte jedoch seit dem 30-jährigen Kriege und wurde auch nicht

wieder aufgenommen. Dafür gingen mehrere Ohler in das benachbarte Plettenberg,

erlernten dort das Tuchmacherhandwerk und gründeten dort eine eigene Familie.

Einige kehrten nach Ohle zurück. So mag hier und dort im Dorf ein Webstuhl

geklappert haben.

Grundlegend änderte sich das geruhsame Dasein im Dorf im Jahre 1889, als von

den Fabrikanten Kölsche, Dieckerhoff und Achenbach ein Walzwerk errichtet

wurde. Im folgenden Jahre wurde von Achenbach und Schulte eine Kesselschmiede

erbaut. Beide Unternehmen standen unter einem günstigen Stern. Da das Dorf

Ohle den Bedarf an Arbeitskräften nicht mehr allein decken konnte, setzte ein

ständig steigender Zuzug von auswärtigen Arbeitskräften ein. Besonders das

Walzwerk, das Theobald Pfeiffer im Jahre 1896 mit einer Dampfkraftanlage

versah, wurde immer größer. 1897 wurde die zweite Walzenstraße gebaut.

Entsprechend dem technischen Fortschritt wurden die Einrichtungen der Ohler

Unternehmen laufend vergrößert und verbessert. 1892 wurde die Einrichtung

einer Postagentur erforderlich. Der Fernsprechverkehr wurde 1894 eingerichtet

und der Bahnhof Ohle wurde 1904 eröffnet. Im selben Umfang, wie die Betriebe

vergrößert wurden und die Belegschaft anwuchs, wurde auch der Wohnungsbau

betrieben. Das Eisenwerk verfügte im Jahre 1936 bereits über 300 eigene

Siedlungshäuser. Auch die alte Kirche erwies sich bald zu klein und wurde

deshalb im Jahre 1916 erweitert.

Die Einwohnerzahl stieg innerhalb von 10 Jahren von 760 (1895) auf 1.000 (1905).

1925 erreichte sie 2.500 und beträgt heute annähernd 4.500 Bewohner. Auch die

Schule konnte längst nicht mehr den Umfang bewältigen. 1919 brachte zwar die

Errichtung der Selscheider Schule, wohin 27 Kinder überwiesen werden konnten,

eine fühlbare Entlastung. Nach dem ersten Weltkrieg musste eine neue Lösung

geschaffen werden. Für die katholischen Kinder, die bis dahin als Gastschulkinder

nach Eiringhausen gingen, wurde zunächst in einer Kriegsgefangenen-Baracke beim

Ohler Eisenwerk eine katholische Schule eingerichtet, 1924 wurde für diese

Kinder ein neues Schulgebäude mit 2 Unterrichtsräumen errichtet. 1925 wurde

die neue evangelische Schule bezogen, die heutige Gemeinschaftsschule, die

4 Klassen umfasst. Heute sind beide Schulen bereits wieder zu klein.

Zu einem nicht unerheblichen Teil vollstreckte sich der Zuzug neuer Arbeitskräfte

aus dem katholischen Sauerland. Die Zahl der Katholiken wuchs dadurch ebenfalls

von Jahr zu Jahr. 1890 waren 32 Einwohner des Dorfes katholisch, heute sind es

weit über 1.000. Nicht nur die Unterbringung der katholischen Schulkinder war

daher vordringliche Aufgabe. Der Bau einer eigenen Kirche wurde immer notwendiger.

Der katholische Bevölkerungsteil Ohles wird noch in diesem Jahr seine neue Kirche

neben der Papenkuhle freudigen Herzens in Benutzung nehmen können.

Vorbildlich wurde in den Jahren 1953/54 die Anlage eines neuen Gottesackers an

der Straße nach Selscheid geplant und durchgeführt. Er kann mit seinem

naturgewachsenen Baumbestand 260 Gräber aufnehmen und ist noch um die Hälfte

erweiterungsfähig. Im Mittelpunkt steht die schmucke, weithin sichtbare Kapelle

mit ihrem Schindeldach aus Eichenholz und dem Glockentürmchen. Sie wurde zusammen

mit dem neuen, im Garten der alten Kirche errichteten, von Prof. Breker für die

gefallenen und vermißten Söhne der Gemeinde geschaffenen Ehrenmal am 18. Juli

1954 eingeweiht.

Ohle ist im Laufe seiner Geschichte von harten Schicksalsschlägen nicht verschont

geblieben. Seuchen, Feuersbrünste und Hochwasserkatastrophen haben der Gemeinde

große Opfer abgefordert.

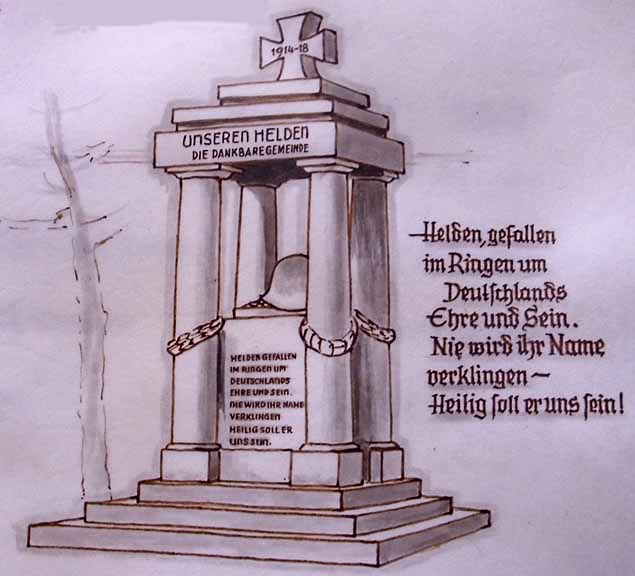

Im Kriege 1870/71 starben für König und Vaterland 3 Ohler Bürger den Heldentod

Die Opfer der Gemeinde Ohle im 1. Weltkrieg 1914 bis 1918

Die Opfer der Gemeinde Ohle im 2. Weltkrieg 1939 bis 1945

1939

|