|

Quelle: Festschrift zum 75-jährigen Bestehen der Fa. Brockhaus Söhne

Inhaltsverzeichnis

Erster Teil

Zweiter Teil

Jahre 1939 sind 75 Jahre verflossen seit den Anfängen der Firma

Friedrich Brockhaus in Wiesenthal; 1872 ging aus ihr die Firma

F. & E. Brockhaus und 1880 die Firma Ernst Brockhaus & Co

hervor. Diese wurde im Jahre 1900 in eine Gesellschaft mit

beschränkter Haftung umgewandelt. Die Firma Paul Brockhaus

in Oesterau ist die Nachfolgerin

der 1874 gegründeten Firma Julius Brockhaus & Co, Kom.-Ges.,

Oesterau und Milspe; sie blickt also heute auf eine 65-jährige

Vergangenheit zurück. Im Jahre 1922 wurde die Firma ebenfalls

in einer G.m.b.H. umgeändert. Seit 1919 sind beide Firmen mit

den 5 Werken Wiesenthal, Lettmecke und Plettenberg-Bahnhof

sowie Oesterau Abt. I und Abt. II unter eine einheitliche

Leitung gestellt. Für diesen Zweck wurde die offene Handelsgesellschaft

Brockhaus Söhne mit dem Sitz in Oesterau gegründet, die

im Jahre 1930 auch die Maschinen und Einrichtungen übernahm.

Ein kurzer Auszug aus der 1928 im Verlag F. A. Brockhaus in

Leipzig erschienenen "Geschichte der Familie Brockhaus aus

Unna in Westfalen" mag einiges über die Vorfahren der in dieser

Werkschronik behandelten Personen berichten.

Die Wiege des Geschlechts stand auf dem ursprünglich zum

Stift Essen gehörigen freien Reichshof Brockhausen bei Unna.

Um die Mitte des 16. Jahrhdt. verließen die Brockhaus den Hof

und widmeten sich mehr städtischen Berufen; es finden sich

Kaufleute, Ratsherren und Rechtsgelehrte, insbesondere aber

auch Pastöre und Lehrer darunter.

Als Stammvater der Plettenberger Linie ist der Pastorensohn

Hermann Eberhard Brockhaus zu bezeichnen, der von 1691 bis 1707

Pastor in Plettenberg war. Sein Bruder Heinrich, 1699 bis 1724

Pastor in Soest, ist Stammvater der Leipziger Linie. In

Plettenberg waren die weiteren Vorfahren Meister, Vorsteher

und Rechnungsführer der Tuchmacherzunft. Johann Hermann

Jonathan Brockhaus, der Sohn des vorerwähnten Plettenberger

Pastors, war Teilhaber einer "Strumpf-Fabrique" in Plettenberg,

die unter dem Namen "Adell, Brockhaus und Konsorten" betrieben

wurde. Die Fabrik war 1729 gegründet und beschäftigte 1788

an 9 Stühlen 27 Arbeiter. Sein Sohn Johann Adolf Leopold

übernahm die Geschäfte, und sein Enkel Christoffel Friedrich

ist nach allen Nachrichten ein erfolgreicher Unternehmer

gewesen.

Zwei Söhne von Friedrich Wilhelm Brockhaus wurden die Begründer der

Fabriken in Wiesenthal, Milspe (jetzt Ernst Löwen) und Oesterau;

seine Enkel und Urenkel führten die Werke weiter, während heute

teilweise schon die vierte Generation in der Firma Brockhaus

führend tätig ist.

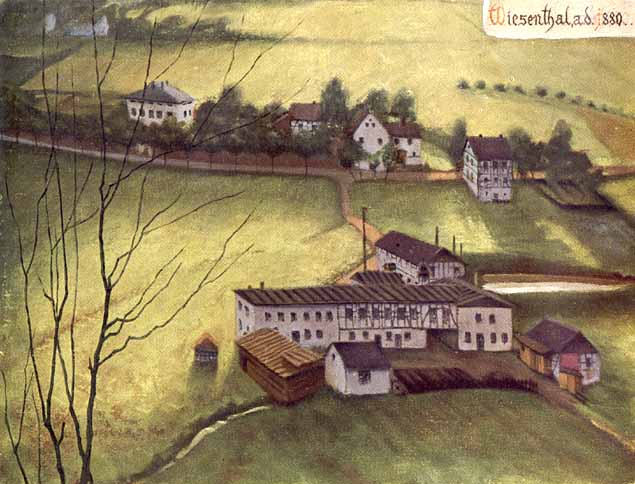

Geschichte der Werke Wiesenthal, Oesterau und Lettmecke 1864 - 1924

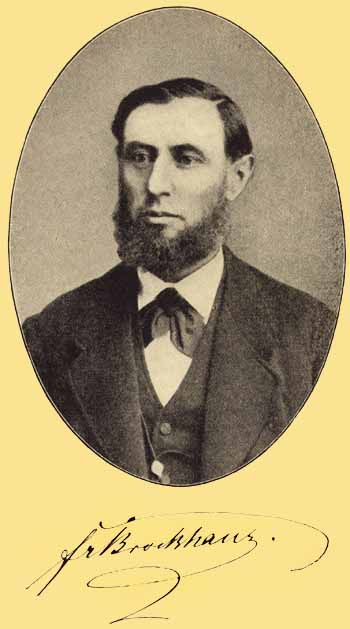

Friedrich (Fritz) Brockhaus war als dritter Sohn des Lehrers

Friedrich Wilhelm Brockhaus in Himmelmert bei Plettenberg am

15. September 1828 geboren. Nachdem er seinen bisherigen

Lehrerberuf 1863 aufgegeben hatte, gründete er im Jahre 1864

ein "Fabrikgeschäft" mit einigen Webstühlen zur Anfertigung

von Eisen- und Messingdrahtgeweben und daraus hergestellten

Drahtwaren.

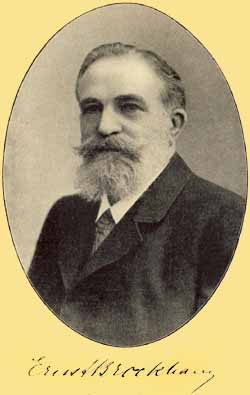

Ernst Brockhaus war geboren am 27. Dezember 1848 als

ältester Sohn des Hauptlehrers Karl Brockhaus in Elberfeld

und hatte nach dem Besuch des dortigen Gymnasiums eine

gute kaufmännische Ausbildung genossen.

Durch den allgemeinen Niedergang des Jahres 1873 in der

ganzen Geschäftswelt Deutschlands wurde natürlich auch

die neue Firma in Mitleidenschaft gezogen, und es traten

in den folgenden Jahren schwere Verluste ein. Die

Drahtgewebeherstellung ging infolge der standortlich

viel günstiger gelegenen Konkurrenz so stark zurück,

dass man sich nach neuen Artikeln umsehen musste.

Weder die Aufnahme von Splinten noch ein Kommissionsgeschäft

brachten jedoch den gewünschten Erfolg, so dass man

schließlich 1876, wie bereits 2 Jahre vorher in Oesterau,

ein paar Fallhämmer anschaffte, unter denen zunächst

kleine Ofenbeschlagteile angefertigt wurden. Da die Bilanz

jedoch immer noch keinen Gewinn aufwies, trat Fritz

Brockhaus nach Verhandlungen mit den Kommanditisten am

1. Juli 1877 von der Geschäftsführung zurück, und Ernst

Brockhaus (*27.12.1848 †04.06.1915) übernahm die Leitung allein. Er baute die

Gesenkschmiede weiter aus und stellte zu deren Betreuung

1879 einen Techniker Wilhelm Damm ein, der den Betrieb

bis zum Jahre 1905 geführt hat. Als langjähriger treuer

Mitarbeiter ist auch Fritz Wiegand zu erwähnen, der von

1883 bis 1930 als Meister, später Obermeister, tätig war.

Am 1. März 1880 schied Friedrich Brockhaus endgültig aus dem

Geschäft aus; Ernst Brockhaus übernahm es und führte die

Firma unter dem Namen Ernst Brockhaus & Co allein weiter.

In der Folge wurden weitere Artikel aufgenommen wie Schienenlaschen

und Feldbahn-Klemmplatten, die bislang aus Temperguss hergestellt

worden waren. Zu guten Preisen wurden bald bedeutende Umsätze erzielt, und

die Klemmplatten haben nicht wenig zur weiteren Entwickelung des

Unternehmens beigetragen, bis der Artikel in späteren Jahren

unlohnend wurde. - Im Jahre 1882 kamen Nähmaschinenteile hinzu,

die Ernst Brockhaus 1884 mit großem Erfolg auf der Nähmaschinen-Ausstellung

in Hannover zeigte. - Sehr bald schlossen sich auch Fahrradteile an,

welche die damals aufstrebende Fahrradindustrie, besonders seit der

1886 stattgefundenen Fahrrad-Ausstellung in Leipzig, in steigendem

Maße bezog. Die Belieferung dieses Industriezweiges machte um

die Jahrhundertwende etwa 80 Prozent des gesamten Umsatzes aus.

Ernst Brockhaus hat durch die Herstellung der genannten Artikel

als Gesenkschmiedestücke in Deutschland bahnbrechend gewirkt und

insbesondere zur Verdrängung der bislang führenden englischen

Konkurrenz wesentlich beigetragen. Sogar das Ausland wurde Abnehmer

der deutschen Ware, und besonders zu Fahrradteilen war bald ein

nicht unbedeutender Export zu verzeichnen.

Infolge dieser Entwicklung wurde der ganze Betrieb auf die Herstellung

von Schmiedestücken eingestellt, nachdem die Drahtwaren 1885 aufgegeben

waren. Bereits 1872/73 hatte Ernst mit Hilfe seines Schwiegervaters

aus Rotterdam ein für die damaligen Verhältnisse übergroßes Wohnhaus

gebaut, doch fehlte ihm jetzt das Kapital, um den Betrieb gemäß den

gestiegenen Anforderungen zu vergrößern. Abermals kamen ihm seine

holländischen Verwandten zu Hilfe, und so entstand 1888 an Stelle

der Drahtrolle der erste größere Schmiedeneubau, in dem sogar von

1888 bis 1895 in Doppelschicht gearbeitet werden musste. Steigende

Umsätze und Gewinne gestatteten bald weitere Vergrößerungen: 1892

folgte ein Anbau, 1894 eine neue Schmiede von 40 Meter Länge und

1895 ein Bau für die Gesenkschlosserei. 1896 musste die neue Schmiede

weiter vergrößert werden. - Trotz dieser starken Bautätigkeit konnte

Ernst bis 1898 alle Schulden mit Zinsen zurückzahlen.

Im Jahre 1900 zog sich Ernst Brockhaus von den Geschäften zurück,

siedelte nach Elberfeld über und übergab seinen beiden ältesten

Söhnen Walther und Julius Brockhaus die Führung. Zugleich wandelte er

die Firma in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung um, mit einem

Stammkapital von M. 400.000, wovon Ernst Brockhaus M. 350.000 und

seine Söhne je M. 25.000 übernahmen.

Walther Brockhaus war am 1.8.1874 als ältester Sohn von Ernst Brockhaus

in Wiesenthal geboren, hatte nach dem Besuch der Oberrealschule in

Elberfeld eine kaufmännische Lehre durchgemacht und weilte 1 Jahr zur

Ausbildung in der Schweiz. - Sein am 14.10.1875 geborener jüngerer

Bruder Julius besuchte das Realgymnasium zu Elberfeld und nach

praktischer Ausbildung die Maschinenbauschule in Köln. 1895/96 war er

zur weiteren Ausbildung in Sheffield.

Die bisher fast ausschließliche Beschäftigung in Fahrradteilen flaute

im ersten Jahre der G.m.b.H. ganz plötzlich ab, da die Konjunktur in

der Fahrradindustrie außerordentlich nachließ; es mussten infolgedessen

abermals neue Artikel gesucht werden. Vor allem wurden Gesenkschmiedestücke

für den Eisenbahn-Signalbau, Schmiedezangen, Transportösen, Spezialschlüssel

und sonstige Werkzeuge aufgenommen.

Seit Beginn der Automobil- und Motorrad-Industrie war es eine natürliche Folge,

dass auch gesenkgeschmiedete Konstruktionsteile für die Kraftfahrzeugbranche

hergestellt wurden, um so mehr, als die betreffenden Firmen zumeist schon seit

Jahren treue Abnehmer in Fahrradteilen waren.

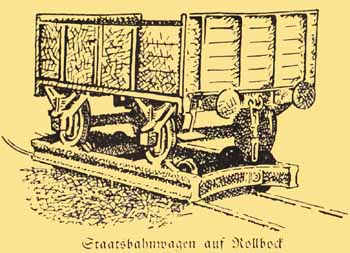

Im Jahre 1903 wurde endlich die lang ersehnte Oestertalbahn bis Oesterau und

Wiesenthal erbaut, die letzte 2 1/2 km lange Strecke mit drei Brücken über

den Oester- und Ebbeckebach auf eigene Kosten. Bis dahin waren alle Waren auf

schlechten Straßen mit Fuhrwerk befördert worden, womit bis zu 10 Pferde

tagaus tagein beschäftigt waren. Die Talbahn bedeutete eine große Erleichterung,

und obwohl die Frachtkosten nicht günstiger waren als die des Fuhrwerks, hat

sie bei der weiteren Entwicklung der Betriebe unentbehrliche Dienste geleistet.

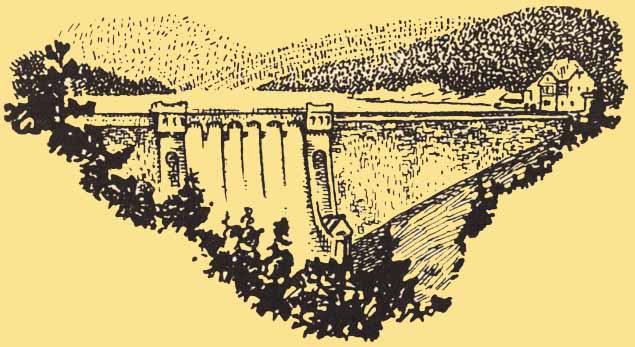

Auch die von den Anliegern des Ebbecke- und Oesterbaches seit langem geplante

Talsperre wurde von 1904 bis 1906 gebaut, so dass auch in trockenen Sommermonaten

kein Wassermangel mehr zu befürchten war. Jetzt konnte auch ein Ausbau der

Wasserkräfte in Wiesenthal und dem späteren Kaltwalzwerk Lettmecke erfolgen.

Die schwierigen Arbeiten wurden 1906-07 von Walther Brockhaus in eigener Regie

durchgeführt mit einem Gesamtkostenaufwand von rd. RM 250.000. Die beiden

Turbinenanlagen erzeugen eine Kraft von 150 bzw. 180 PS.

Um eine regelmäßige Beschäftigung der Hämmer auch in den stillen Monaten sicherzustellen,

versuchte man das Herstellungsprogramm um einige Lagerartikel zu erweitern. Im

Jahre 1908 gelang es, einen Mobilmachungsvertrag über die Lieferung von fertig

bearbeiteten Militärhufeisen abzuschließen, die auch schon in Friedenszeiten in

ansehnlichen Mangen abgenommen wurden. Als weiterer Lagerartikel kam die Gleitschutzkette

"Start" für Lastwagen hinzu, während gleichzeitig neue Abnehmer für Gesenkschmiedeteile

in der optischen Industrie und im Schiffbau gefunden wurden. Die Beteiligung an der

Weltausstellung in Brüssel 1910 brachte außer der Verleihung eines Grand-Prix und

verschiedener Medaillen neue Kundenverbindungen und Aufträge.

(wird fortgesetzt) |